情動性(Emotionality)は、私たちの日常生活において非常に重要な役割を果たします。

この特性は、私たちがどのように感情を経験し、反応するかを大きく左右し、ストレスの多い状況や日々の小さな挑戦に対処する能力に影響を与えます。

HEXACOモデルにおける情動性の値が高い人(不安定な情緒)は、しばしば感情の波が激しく、心の平穏を保つことが難しいかもしれません。

一方で、値が低い人(安定した情緒)は、感情が安定しており、日常生活の中で冷静かつ効果的に行動することができます。

本記事では、情動性に焦点を当て、その定義から始め、どのようにして情動性が私たちの健康、遺伝的要因、脳の働きに影響を与えるかを詳しく解説します。

また、向上させる方法や、日常生活での感情管理のコツについても触れていきます。研究がどのように進化しているか、そして未来の展望についても探求します。

情動性を理解し、管理することで、より充実した生活を送るための一助となることでしょう。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

※ビッグファイブでは神経症傾向と呼ばれています。

情動性とは何か?

情動性が低い状態とは、感情の波が少なく、安定している状態です。 これは、人が日常生活の出来事に対して冷静に反応する能力を指します。

感情の起伏が激しくないことが特徴であり、ストレスや挑戦的な状況下でも落ち着いて対処できます。

- 感情の波が少ない:小さなことで怒ったり、悲しんだりしない

- 冷静な反応:問題が起きても慌てず、適切に対応

- ストレス耐性:プレッシャーが高い状況でも動じない

しかし、情動性が高い人は、逆に感情が不安定になりやすく、うつ病などの精神病との相関が見られます。

このため、情緒の安定を保つことは、心の健康にも直接的に影響します。

HEXACOモデルにおける位置付け

HEXACOモデルでは、「情動性」は情緒や感情に関する指標として考えられています。

このモデルによると、値が低い人は感情の波が少なく、精神的に安定しているとされます。逆に、値が高い人は感情の起伏が大きく、不安やストレスに弱い傾向があります。

- 感情の波が小さい:日常の出来事に対して冷静

- 精神的な安定:感情に振り回されることが少ない

- 不安やストレスに対する耐性:困難な状況にも強い

情動性は、他の性格特性とも関連が深く、特に社会的な交流や対人関係においてその効果が顕著に現れます。

さらに、この特性は精神健康を保つ上で極めて重要であり、心理的な適応能力の指標とも言えます。

HEXACOモデルにおける情動性の理解は、個人の行動や反応の予測に役立ちます。

より詳細にHEXACOモデルを知りたい方は以下の記事もご覧ください。またこちらからHEXACO心理テストを受けることもできます。

MBTIの4指標との関連性

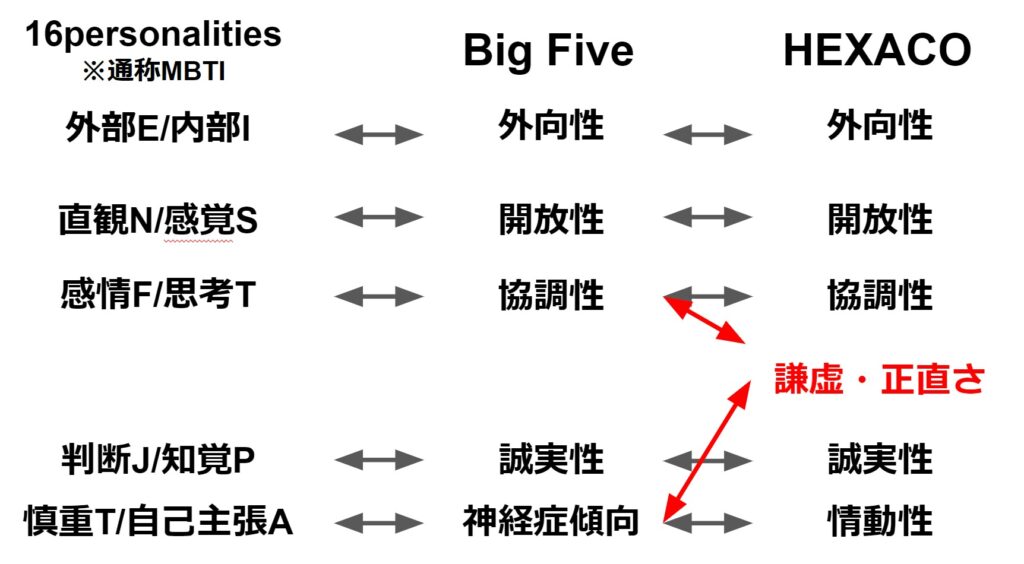

学術的に信頼されたビッグファイブと、16タイプで性格を分類するMBTIは関連があるとする論文があります。主な相関関係は以下の通りです。

| 相関表 | E | I | N | S | F | T | J | P |

| 外向性 | 強い正 | 強い負 | 正 | 負 | ||||

| 開放性 | 正 | 負 | 強い正 | 強い負 | 負 | 正 | ||

| 協調性 | 正 | 強い負 | ||||||

| 誠実性 | 負 | 正 | 強い正 | 強い負 | ||||

| 神経症傾向 | 負 | 正 | 負 | 正 | 正 | 負 |

ここから分かる通り、ビッグファイブの神経症傾向やHEXACOの情動性と、MBTIは相関がある可能性があります。

MBTIには神経症傾向に該当する項目はありませんが、16personalitiesにはアイデンティティ(最後のTとA)が存在し、神経症傾向と該当する項目となる可能性があります。

図でまとめると以下のようになります。

情動性の健康への影響

安定した情緒がもたらす健康メリット

HEXACOモデルにおける情動性は、精神的な健康を維持するために役立ちます。

「安定した情緒(低い値)」は、心の平穏を保つのに助けとなり、ストレス源に対しても強い耐性を持つことができます。これにより、心身の健康を保つことが可能です。

- 心の平穏:日々の生活において穏やかさを保つ

- ストレス耐性:厳しい状況に直面しても冷静

- 感情のコントロール:感情に流されず、適切な判断ができる

また、安定した情緒は、より良い睡眠パターンや食生活の改善にも繋がります。

感情の波が少ないことで、不安に駆られることなく、一定のリズムで日々を過ごすことができるのです。

不安定な情緒と精神病の相関性

HEXACOモデルにおける「不安定な情緒(高い値)」は、精神病との強い相関があります。

特に、感情の起伏が激しい人は、うつ病や不安障害などのリスクが高まることが研究で示されています。

これは、感情をコントロールすることが難しいため、心の健康に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

- 感情の起伏の激しさ:小さなことで大きく反応する

- 精神病のリスク増加:うつ病や不安障害との関連

- 感情コントロールの難しさ:感情に振り回されやすい

精神病の予防や管理には、情緒の安定が鍵となります。

感情の波を抑え、穏やかに過ごすことができれば、心理的なストレスが減少し、精神病の発症リスクを下げることが可能です。

情動性とストレス耐性

情動性は特定の脳領域の構造や機能と密接に関連しており、特に前頭葉、扁桃体、海馬がこの特性に大きく関わっています。

これらの部位は感情の調節やストレス反応に重要な役割を担い、情動性の高低に影響を与える要因となります。

- 前頭葉:意思決定と感情の抑制に関与し、自制心を高めることで不安やストレスへの対処を助けます。

- 扁桃体:感情の発生と認識を司り、特に恐怖や不安感を形成する中心的な役割を果たします。遺伝子の研究では、5-HTTLPR遺伝子の変異が扁桃体の反応性に影響を及ぼし、ストレス時の感情反応を変化させることが示されています。

- 海馬:記憶と感情の関連性を調整し、特に過去の経験とそれに伴う感情の保存に関与します。

これらの脳領域の健康を保つことは、情動性を向上させ、精神的な健康を維持する上で極めて重要です。

適切な運動や栄養、十分な休息はこれらの脳領域を支え、効果的な感情調節を促進する基本的な要素となります。

情動性の遺伝的要因

情緒を安定にする遺伝的要因

情動性は遺伝による影響が大きい部分です。

遺伝的要因は、個人の感情の安定性に大きく影響しており、家族歴が感情の波や精神病のリスクに影響を与えることがわかっています。

- 家族内の感情特性の似通り:親や兄弟間で感情の反応パターンが似る

- 遺伝的リスクの特定:特定の遺伝子が感情安定性に影響

- 疾患との関連性の理解:精神病の家族歴がある場合のリスク評価

これらの遺伝的要素を理解することは、予防策や治療法の開発につながります。

また、遺伝的な背景を知ることで、個々の感情管理の方法をより適切に調整することが可能です。

情動性に関連する遺伝的要因の理解は、個人や家族の精神的な健康を守るために役立ちます。

代表的な遺伝子とその影響

情動性に影響を与える代表的な遺伝子には、いくつかが存在します。

これらの遺伝子は、個人の感情の安定性や、精神病に対する感受性を左右する重要な役割を果たしています。

- セロトニントランスポーター遺伝子(5-HTT):感情調節と関連

- ドーパミン関連遺伝子(DRD4):報酬系と感情の反応性に影響

- ブレイン・デリーブド・ニューロトロフィック・ファクター遺伝子(BDNF):神経可塑性と気分調整に関与

これらの遺伝子に変異がある場合、感情の波が大きくなったり、精神病の発症リスクが高まる可能性があります。

遺伝子検査を通じてこれらの要因を知ることは、個々に合わせた予防策や対策を立てる手助けになります。

遺伝と環境の相互作用

情動性は、遺伝だけでなく環境との相互作用によっても形成されます。

この相互作用により、個人の感情の安定性が左右され、日々の挑戦やストレスに対する対処能力が変わることがあります。

- 育成環境の影響:家庭の雰囲気や教育が感情に与える影響

- 社会的経験:友人関係や職場環境が感情安定に及ぼす効果

- トラウマとの関連:過去のトラウマが現在の感情安定性に影響

感情の安定性を育むためには、ポジティブな環境を整えることが重要です。

安全で支援的な環境は、感情の健康を支え、ストレスに強い個性を育むことにつながります。

情動性と脳の関連性

情緒の安定に関連する脳領域

情動性は特定の脳領域の活動に密接に関連しています。

特に、扁桃体、前帯状皮質、および海馬がこの特性と大きく関わっており、これらの部位は感情調節やストレス反応に重要な役割を担っています。

- 扁桃体:感情の発生と認識を司り、特にネガティブな感情への反応に関与

- 前帯状皮質:感情の評価と調整を行い、自己調整能力に寄与

- 海馬:感情と関連する記憶を統合し、ストレス反応においても中心的な役割

これらの脳領域の健康を保つことは、情動性を低めて、精神的な健康を維持する上で極めて重要です。

適切な運動や栄養、十分な休息は、これらの脳領域を支える基本的な要素となります。

脳活動と情緒反応の関係

感情の安定は、脳内の活動パターンに大きく左右されます。

脳は、様々な情報を処理し、私たちの行動や反応に影響を与えています。

特に、扁桃体や前帯状皮質といった脳の領域は、感情の発生と管理に重要な役割を担っています。

さらに、これらの領域は、外部からの刺激に対する私たちの感情的な反応を形成します。

- 扁桃体:恐怖や怒りといった強い感情を生み出す

- 前帯状皮質:これらの感情を適切に制御し、適応的な反応を促す

このプロセスを理解することで、私たちは感情をより効果的に管理する方法を学べます。

例えば、瞑想や認知行動療法は、これらの脳領域の機能を改善し、情動性を低めるために有効です。

また、日常生活で遭遇する様々な状況に対して、冷静かつ適切に反応するための訓練にもなります。

脳の活動を理解することは、感情の波をコントロールし、日々のストレスに対処する上で非常に重要です。

私たちの脳は、日々の経験を通じて常に学習し、進化しています。

感情を上手に管理することができれば、より健康的でバランスの取れた生活を送ることが可能になります。

神経伝達物質と情緒の関係

情動性は、脳内の神経伝達物質のバランスに深く影響されます。

特に、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンといった物質は、私たちの気分や感情の安定に直接的な役割を果たしています。

これらの神経伝達物質が適切に機能することで、感情のコントロールが向上し、精神的な健康を維持することができます。

- セロトニン:気分の安定に寄与し、不安やうつの感情を和らげる

- ドーパミン:動機付けや喜びの感情を強化し、活動的な生活をサポート

- ノルアドレナリン:緊張や興奮の状態を調整し、ストレスへの適応を助ける

これらの神経伝達物質の活動は、健康的な食生活や運動、十分な睡眠によってサポートされます。

また、心理的なストレスや環境因子によっても影響を受けるため、ストレスマネジメントの技術を身につけることも重要です。

神経伝達物質の健康なバランスは、感情の安定と全体的な幸福感を支えるために不可欠です。

このバランスを保つことで、私たちは日常生活の挑戦に対してより柔軟に対応することができ、心理的な厳しさも増します。

バランスの取れた神経伝達物質の活動が、豊かで充実した生活を送る鍵となります。

情緒を安定させる方法

日常生活でできる情緒安定化

日常生活の中で情緒を安定化させる方法は多くあります。

これには、適切な睡眠、バランスの取れた食事、定期的な運動などが含まれます。

これらの習慣は、感情の波を小さくし、日々を穏やかに過ごすのに役立ちます。

- 適切な睡眠:十分な睡眠は心の健康に必須

- バランスの良い食事:栄養素が感情のバランスを支える

- 定期的な運動:ストレスの解消と心の安定に効果的

これらの習慣を日常に取り入れることで、感情の起伏を抑え、より冷静な日常を送ることができます。

また、趣味や社交活動も感情の安定に寄与するため、積極的に取り組むと良いでしょう。

運動が情動性に与える影響

定期的な運動は情緒の安定を改善させる効果があります。

運動によって体内のエンドルフィンが分泌され、これが自然な気分向上剤として機能します。この結果、ストレスの軽減や心の安定が促進されます。

- エンドルフィンの分泌:自然な気分向上剤として作用

- ストレスの軽減:身体活動により精神的な緊張が和らぐ

- 心の安定:定期的な運動習慣が心を穏やかに保つ

さらに、運動は睡眠の質を改善する効果もあり、これが直接的に情動性の低下につながります。

運動をライフスタイルに組み込むことで、感情の波を減少させ、よりバランスの取れた日々を送ることが可能です。

食事と情動性の関連

適切な食事は情緒の改善に大きく影響します。

栄養バランスの取れた食事は、脳機能をサポートし、神経伝達物質の適切な働きを助けます。これにより、感情の波を抑え、精神的な安定を促進することができます。

- オメガ3脂肪酸:抗炎症作用があり、脳の健康を支える

- ビタミンB群:神経系の健康を保ち、気分の安定に寄与

- トリプトファン:セロトニンの前駆体で、気分を安定させる

これらの栄養素を含む食品を積極的に摂取することは、情動性の低下に役立ちます。

また、不適切な食事や過度のカフェイン摂取は、感情の不安定を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

情動性の測定と評価

情動性を測定するテスト

測定するためのテストは、心理学の分野で広く利用されています。

これらのテストは、個人の感情反応のパターンを評価し、どの程度感情が安定しているかを測定します。

- 自己報告式アンケート:個人が自身の感情反応を報告(HEXACOモデルやビッグファイブ等)

- 行動観察法:実際の行動を通じて感情の安定性を評価

- 生理的指標:心拍数や皮膚電導を用いた感情の測定

これらのテストを通じて得られる情報は、心理的なサポートやカウンセリングの方針を決定する際に非常に有用です。

適切な評価により、より効果的な感情管理のアプローチが可能になります。

情動性を正確に測定することは、個人の精神健康を理解し向上させるために重要です。

情動性評価の活用方法

情動性の評価結果は、多方面での活用が可能です。

特にカウンセリングや臨床心理学の領域では、個々の感情管理技術の向上や治療計画の立案に役立てられます。

- 個別のカウンセリング:個人の感情パターンに基づく支援

- 職場での人事管理:従業員の心理的適応を支援

- 教育プログラム:学生の感情的な健康を育むカリキュラム開発

これらの活用により、個人がより良い感情の管理を学び、日常生活や職場でのパフォーマンス向上に繋がります。

また、教育機関では、生徒の社会的スキルや自己認識の向上を図ることができます。情動性の評価を活用することで、より効果的なサポートが可能になります。

日常での感情管理のコツ

日常生活における感情管理は、情動性を保つための鍵です。

効果的な感情管理は、ストレスや挑戦的な状況に対処する際に重要となります。

- マインドフルネスの実践:現在の瞬間に集中し、感情を客観的に観察

- ポジティブな自己対話:自己批判を避け、励ましの言葉を使う

- 適切な休息とリラクゼーション:定期的な休息で心をリフレッシュ

これらのテクニックを用いることで、感情の波をコントロールし、より穏やかな心持ちを保つことができます。

さらに、困難な感情に対処するための戦略を持つことは、日々の生活の質を向上させるために役立ちます。

効果的な感情管理は、心理的な健康と幸福感を維持するために不可欠です。

情動性の未来と展望

情動性研究の最新動向

この特性の研究は、心理学や神経科学の分野で進展しています。

最新の研究では、感情の生物学的基盤や、様々な心理的介入が情動性に与える影響が明らかになってきています。

- 神経イメージング技術の進化:脳の感情処理領域を詳細に分析

- 遺伝的要因の解明:情動性に関連する遺伝子の特定

- 心理療法の効果検証:感情調節の技術を改善するための研究

これらの進展は、個人の感情管理や治療方法の改善に影響しています。

また、これらの知見は、日常生活における感情の安定性を向上させるための具体的な指針を提供することが期待されています。

情動性の研究は、未来の心理学および医療の発展に大きな影響を与えるでしょう。

情動性とライフスタイルの変化

この特性は、ライフスタイルの変化によっても大きく影響されます。

時代と共に変わる生活習慣や社会環境が、個人の感情管理能力に直接的な効果を及ぼすことがあります。

- テクノロジーの進展:デジタルツールが感情に及ぼす影響

- 働き方の変化:リモートワークやフレックスタイムが心理的健康に与える効果

- 社会的接触の変動:社交の頻度や質が情動性に及ぼす影響

これらの変化を理解し、適応することで、感情の安定を保つことが可能です。

また、ライフスタイルの変化によって新たなストレス要因が生まれることもありますので、それに対処するための戦略を持つことが重要です。

情動性とテクノロジーの融合

テクノロジーの発展は、情動性の管理に新たな可能性をもたらしています。

特にデジタルヘルスアプリやウェアラブルデバイスが、個人の感情のモニタリングと調節を助けるツールとして注目されています。

- 感情追跡アプリ:日々の気分変動を記録し分析

- バイオフィードバックデバイス:生理的反応を測定し、リラクゼーション技術を提供

- 仮想現実(VR):ストレス管理や心理療法において没入型の環境を利用

これらのテクノロジーを活用することで、より精確に自己の感情状態を理解し、適切な対策を講じることが可能になります。

さらに、これらのツールはリアルタイムでのフィードバックを提供するため、効果的な感情調節が行えます。

テクノロジーと情動性の融合は、未来の心理健康管理に革命をもたらすかもしれません。

最後に

本記事を通じて、情動性が私たちの心の健康に及ぼす影響について深く掘り下げてきました。

情動性は、日々の感情の波を穏やかにし、ストレスに強い精神を育むための重要な要素であることが理解できたでしょう。

また、健康的な生活習慣、適切な感情管理技術、そして科学的な研究に基づくアプローチが、情緒の安定を支えるためにどのように役立つかを見てきました。

今後、情動性を高めるためには、日常生活の中で健康的な選択を心がけ、感情の波に対処する具体的な方法を学ぶことが重要です。

科学技術の進歩も情動性の管理に新たな可能性をもたらしており、これを活用することで、より良い精神的健康を実現できるかもしれません。

最終的に、情動性はただの心理学的概念に過ぎないと考えるかもしれませんが、実際には私たちの生活の質を大きく向上させる力を持っています。

この知識を生かして、毎日をより豊かで幸福なものにするための一歩を踏み出しましょう。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。