自尊感情とは、自分自身に対する肯定的な評価や感情のことを指します。

近年、日本人の自尊感情が低下傾向にあることが指摘されています。

特に若者世代で顕著だと言われているこの傾向は、一体どのような背景があるのでしょうか。

実は、自尊感情と関連する重要な手がかりが、私たちの「人格特性」の変化の中に隠れているのです。

人格特性とは、私たちの行動や考え方の傾向を表す特徴のことです。

その人格特性を測定する代表的な検査の一つが、「YG性格検査」です。

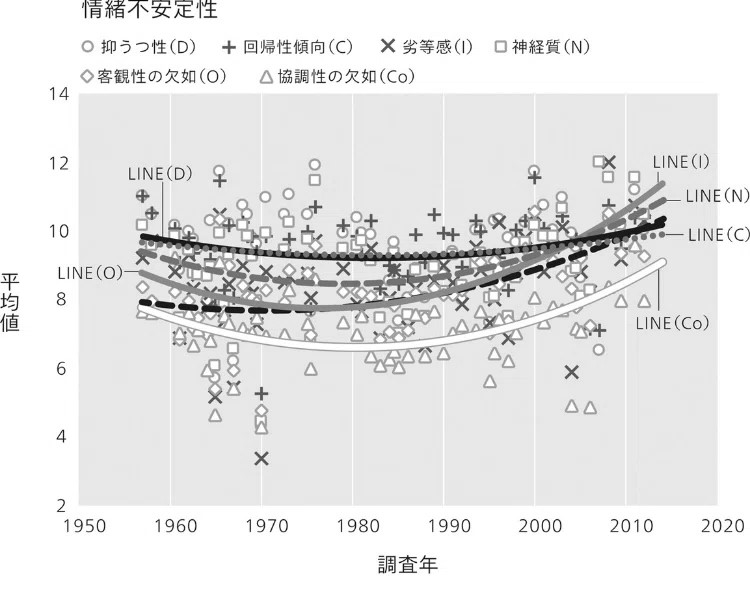

この検査を用いた研究論文「日本における情緒不安定性の増加 ─ YG 性格検査の時間横断的メタ分析 ─」では、1950年代から現代に至るまでの日本人の人格特性の変化が明らかにされました。

この記事では、自尊感情と人格特性の関係性に焦点を当てながら、日本人の心の変化の背景を探っていきます。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次

自尊感情と人格特性の関係 – YG性格検査から見える変化

YG性格検査とは何か

YG性格検査は、日本で広く使われている性格検査の一つです。

この検査は、12の下位尺度から構成されています。

具体的には、以下のような尺度が含まれます。

- 抑うつ性

- 回帰性傾向

- 劣等感

- 神経質

- 客観性の欠如

- 協調性の欠如

- 攻撃性

- 一般的活動性

- のんきさ

- 思考的外向

- 支配性

- 社会的外向

これらの尺度を用いて、個人の性格特性を多面的に評価することができるのです。

YG性格検査は、長年にわたって日本人の性格特性を測定してきました。

その結果から、日本人の性格特性の時代的変化を探ることができると考えられています。

研究の目的と方法

この研究の目的は、YG性格検査のデータを用いて、日本人の性格特性の時代的変化を明らかにすることです。

研究では、1954年から2012年までに実施された245のサンプルを対象としました。

これらのサンプルは、95の論文から収集されたものです。

総サンプルサイズは50,327にのぼります。

研究では、メタ分析という手法を用いて、これらのデータを統合的に分析しました。

メタ分析とは、複数の研究結果を統計的に統合する手法のことです。

この手法を用いることで、より信頼性の高い結果が得られると期待されます。

研究では、YG性格検査の12の下位尺度それぞれについて、時代的変化を検討しました。

12の人格特性の時代的変化

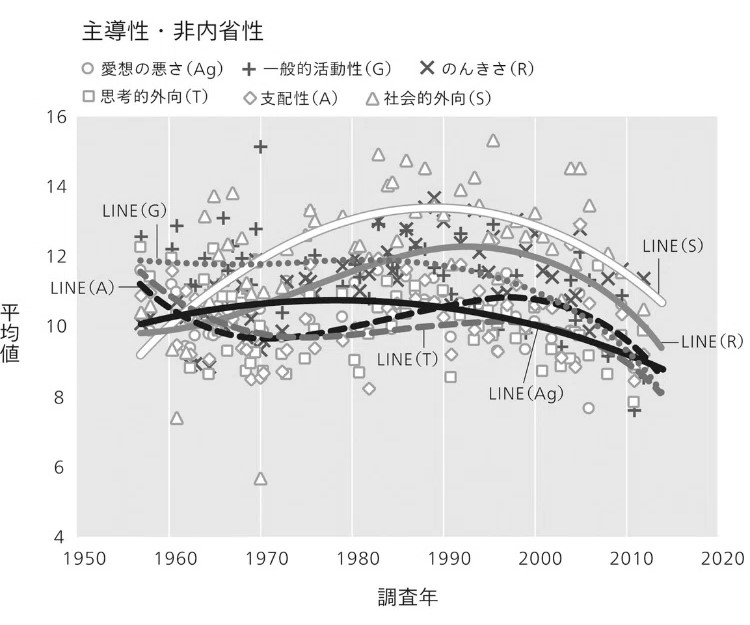

分析の結果、多くの尺度で時代的な変化が見られました。

具体的には、以下のような変化が明らかになりました。

- 調査年の2乗項または3乗項が有意な影響を示した

- 曲線的な変化が見られた

- 近年では、情緒不安定性に関する特性が増加傾向にある

- 支配性やのんきさなどの特性は減少傾向にある

これらの結果から、日本人の性格特性は時代とともに複雑な変化を示していることが分かります。

特に、近年では情緒不安定性が増加し、支配性やのんきさが減少するという傾向が見られました。

このような変化は、日本社会の変化を反映しているのかもしれません。

情緒不安定性の特性が増加傾向に

近年、情緒不安定性に関する特性が増加傾向にあることが明らかになりました。

情緒不安定性とは、感情の起伏が激しく、不安や抑うつを感じやすい傾向のことです。

この研究では、以下のような尺度が情緒不安定性に関連していました。

- 抑うつ性

- 回帰性傾向

- 劣等感

- 神経質

- 客観性の欠如

- 協調性の欠如

これらの尺度の得点が高いほど、情緒不安定性が高いと考えられます。

分析の結果、これらの尺度の得点は近年になるほど上昇していました。

つまり、日本人の情緒不安定性は年々高まっているのです。

この傾向は、現代社会の複雑さや不確実性を反映しているのかもしれません。

情緒不安定性の増加は、メンタルヘルスの問題とも関連する可能性があります。

支配性やのんきさは減少傾向

一方で、支配性やのんきさなどの特性は減少傾向にあることが分かりました。

支配性とは、他者をコントロールしたり、リーダーシップを発揮したりする傾向のことです。

のんきさとは、気楽で楽観的な性格傾向を指します。

分析の結果、これらの特性は年々低下していることが明らかになりました。

具体的には、以下のような尺度の得点が減少傾向にありました。

- 支配性

- のんきさ

これらの特性の低下は、日本社会の変化を反映しているのかもしれません。

たとえば、個人主義の浸透や、不確実性の増大などが関係しているのかもしれません。

ただし、これらの特性の低下が必ずしもネガティブな変化だとは限りません。

状況に応じて、支配性やのんきさを発揮することも重要だと考えられます。

支配性やのんきさの適度なバランスが大切なのかもしれません。

曲線的な変化が見られた理由

多くの尺度で曲線的な変化が見られたのは、興味深い結果です。

曲線的な変化とは、単純な直線的な増加や減少ではなく、上昇と下降を繰り返すような変化のことです。

このような変化が見られた理由として、以下のような可能性が考えられます。

- 社会の変化が複雑で多様であるため

- 経済的な要因と心理的な要因が交互に影響しているため

- 世代ごとの価値観の違いが反映されているため

ただし、これらは推測に過ぎません。

曲線的な変化の背景にある要因を特定するためには、さらなる研究が必要でしょう。

いずれにせよ、日本人の性格特性は単純な変化ではなく、複雑な変化を示していることが明らかになりました。

このような変化の背景を探ることは、日本社会を理解する上で重要な意味を持つと考えられます。

自尊感情の変化とYG性格検査の関連性

先行研究で示された自尊感情の低下

先行研究では、日本人の自尊感情が低下傾向にあることが報告されています。

自尊感情とは、自分自身に対する肯定的な評価や感情のことを指します。

健康的な自尊感情は、心理的な適応や well-being に重要だと考えられています。

ところが、日本人の自尊感情は年々低下しているのです。

この傾向は、特に若者世代で顕著だと言われています。

自尊感情の低下は、さまざまな要因が関係しているのかもしれません。

たとえば、以下のような要因が考えられます。

- 経済的な不安定さ

- 社会的な不確実性の増大

- 人間関係の希薄化

- 個人主義の浸透

自尊感情の低下は、日本社会の抱える課題を反映しているのかもしれません。

いずれにせよ、自尊感情の低下は看過できない問題だと言えるでしょう。

思考的外向と自尊感情の正の相関

YG性格検査の「思考的外向」と自尊感情の間には、正の相関があることが分かりました。

思考的外向とは、物事を論理的に考えたり、抽象的な思考を好んだりする傾向のことです。

分析の結果、思考的外向の得点が高い人ほど、自尊感情も高い傾向があることが明らかになりました。

このことから、思考的外向は自尊感情と関連する重要な特性だと考えられます。

思考的外向が高い人は、以下のような特徴を持っているのかもしれません。

- 物事を客観的に捉えることができる

- 自分の考えを言語化することが得意

- 批判的思考力が高い

- 知的好奇心が旺盛

このような特徴は、自尊感情の形成に寄与しているのかもしれません。

思考的外向と自尊感情の関連性を理解することは、自尊感情を高める方法を考える上で重要な視点だと言えるでしょう。

神経質と自尊感情の負の相関

一方で、「神経質」と自尊感情の間には、負の相関があることが分かりました。

神経質とは、不安になりやすく、ストレスに弱い傾向のことを指します。

分析の結果、神経質の得点が高い人ほど、自尊感情が低い傾向にあることが明らかになりました。

このことから、神経質は自尊感情を低下させる要因の一つだと考えられます。

神経質な人は、以下のような特徴を持っているのかもしれません。

- 些細なことでも悩みやすい

- ネガティブな感情を抱きやすい

- 自分に自信が持てない

- 他者からの評価を気にしすぎる

このような特徴は、自尊感情の低下に寄与しているのかもしれません。

神経質と自尊感情の負の相関は、メンタルヘルスの問題とも関連している可能性があります。

神経質の高さは、不安障害やうつ病のリスクを高めることが知られています。

したがって、神経質と自尊感情の関連性を理解することは、メンタルヘルスの予防や改善に役立つのかもしれません。

自尊感情と関連する他の人格特性

自尊感情と関連する人格特性は、思考的外向と神経質だけではありません。

YG性格検査の他の尺度も、自尊感情と一定の関連を示しています。

たとえば、以下のような尺度が自尊感情と関連していました。

- 抑うつ性(負の相関)

- 劣等感(負の相関)

- 客観性の欠如(負の相関)

- 協調性の欠如(負の相関)

これらの尺度は、いずれも情緒不安定性に関連する特性だと考えられます。

つまり、情緒不安定性が高いほど、自尊感情が低くなる傾向があるのです。

一方で、社会的外向や支配性などの特性は、自尊感情と正の相関を示しています。

これらの特性は、対人関係や社会適応に関連する特性だと言えるでしょう。

このように、自尊感情は複数の人格特性と関連していることが分かります。

自尊感情を理解するためには、多面的な視点が必要だと考えられます。

年齢段階による人格特性の差異

大学生と成人の情緒不安定性の違い

大学生と成人では、情緒不安定性の特性に違いがあることが分かりました。

具体的には、以下のような結果が得られました。

- 情緒不安定性に関する尺度は、大学生よりも成人で低い傾向がある

このことから、情緒不安定性は年齢とともに低下する特性だと考えられます。

若者は、成人に比べて感情の起伏が激しく、不安を感じやすいのかもしれません。

一方で、成人は人生経験を積むことで、感情をコントロールする力を身につけるのかもしれません。

ただし、これはあくまでも平均的な傾向であり、個人差も大きいと考えられます。

年齢だけでなく、性格や環境など、さまざまな要因が情緒不安定性に影響を与えている可能性があります。

いずれにせよ、情緒不安定性の特性には年齢差があることが明らかになりました。

このことは、世代ごとの心理的支援の必要性を示唆しているのかもしれません。

中高生と大学生の客観性と協調性の違い

中高生と大学生では、客観性と協調性の特性に違いがあることが分かりました。

具体的には、以下のような結果が得られました。

- 客観性の欠如は、大学生よりも中高生で高い傾向がある

- 協調性の欠如も、大学生よりも中高生で高い傾向がある

このことから、客観性と協調性は、年齢とともに高まる特性だと考えられます。

中高生は、自分の感情に左右されやすく、他者の立場に立つことが苦手なのかもしれません。

一方で、大学生は社会経験を積むことで、物事を客観的に捉える力や、他者と協力する力を身につけるのかもしれません。

ただし、これはあくまでも平均的な傾向であり、個人差も大きいと考えられます。

教育や家庭環境など、さまざまな要因が客観性や協調性に影響を与えている可能性があります。

いずれにせよ、客観性と協調性の特性には年齢差があることが明らかになりました。

このことは、発達段階に応じた教育の重要性を示唆しているのかもしれません。

年齢によって変化する人格特性

人格特性は、年齢とともに変化することが知られています。

YG性格検査の結果からも、年齢によって変化する特性が明らかになりました。

たとえば、以下のような特性は年齢とともに変化する傾向がありました。

- 一般的活動性は、成人の方が大学生よりも高い

- のんきさは、成人の方が大学生よりも低い

- 思考的外向は、成人の方が大学生よりも高い

これらの結果から、人格特性は年齢とともに成熟していくと考えられます。

成人は、社会的な責任や役割を担うことで、活動的で思慮深い性格へと変化するのかもしれません。

一方で、のんきさが低下するのは、現実的な問題に直面する機会が増えるためかもしれません。

ただし、これらの変化は一様ではなく、個人差も大きいと考えられます。

また、年齢だけでなく、社会環境や文化的背景なども人格特性の変化に影響を与えている可能性があります。

いずれにせよ、人格特性は固定的なものではなく、年齢とともに変化する可能性があることが示唆されました。

このことは、生涯発達の観点から人格を捉える重要性を示しているのかもしれません。

日本人の人格特性と自尊感情の時代的変化

1950年代から2010年代にかけての変化

日本人の人格特性と自尊感情は、1950年代から2010年代にかけて大きく変化したことが明らかになりました。

YG性格検査のデータを分析した結果、以下のような変化が見られました。

- 情緒不安定性に関する特性は、近年になるほど増加傾向にある

- 支配性やのんきさなどの特性は、近年になるほど減少傾向にある

- 多くの特性で曲線的な変化が見られた

また、自尊感情についても、1980年代以降は低下傾向にあることが先行研究で報告されています。

これらの変化は、日本社会の変化を反映しているのかもしれません。 高度経済成長期から現代に至るまでの間に、日本社会は大きく変容を遂げてきました。

そうした社会の変化が、日本人の人格特性や自尊感情に影響を与えてきたと考えられます。 ただし、変化の背景にある要因を特定するためには、さらなる研究が必要でしょう。

いずれにせよ、日本人の人格特性と自尊感情は長期的に見ると変化してきたことが明らかになりました。

近年の自己否定的で内向的な傾向

近年の日本人には、自己否定的で内向的な傾向が見られます。

YG性格検査の結果から、以下のような傾向が明らかになりました。

- 情緒不安定性に関する特性が増加傾向にある

- 支配性やのんきさなどの特性が減少傾向にある

- 思考的外向と自尊感情に正の相関がある一方で、神経質と自尊感情に負の相関がある

これらの結果は、近年の日本人が自分に自信を持てず、内向的な性格傾向を示していることを示唆しています。

自己否定的で内向的な傾向は、現代社会の複雑さや不確実性を反映しているのかもしれません。

グローバル化や技術革新などによって、社会の変化のスピードが加速しています。

そうした変化に適応することが難しく、自信を失っている人が多いのかもしれません。

ただし、これはあくまでも平均的な傾向であり、個人差も大きいと考えられます。

自己肯定感の高い人や、外向的な性格の人も多く存在するでしょう。

いずれにせよ、近年の日本人の人格特性には、自己否定的で内向的な傾向があることが示唆されました。

1980年代以降の自尊感情との関連

1980年代以降、日本人の自尊感情は低下傾向にあります。

この傾向は、YG性格検査の結果とも関連していると考えられます。 具体的には、以下のような関連性が示唆されました。

- 情緒不安定性に関する特性の増加は、自尊感情の低下と関連している可能性がある

- 思考的外向の低下は、自尊感情の低下と関連している可能性がある

- 神経質の増加は、自尊感情の低下と関連している可能性がある

これらの結果から、日本人の人格特性の変化と自尊感情の低下には、何らかの関連性があると考えられます。

ただし、因果関係については明らかではありません。

人格特性の変化が自尊感情の低下を引き起こしているのか、それとも自尊感情の低下が人格特性の変化を引き起こしているのか、あるいは両者が相互に影響し合っているのかは不明です。

いずれにせよ、1980年代以降の日本人の自尊感情の低下は、人格特性の変化と無関係ではないと考えられます。

この関連性を明らかにすることは、今後の重要な研究課題の一つだと言えるでしょう。

社会経済的要因の影響の可能性

日本人の人格特性や自尊感情の変化には、社会経済的要因が影響している可能性があります。

たとえば、以下のような要因が考えられます。

- 経済的な不安定さや格差の拡大

- 雇用環境の変化や労働条件の悪化

- 少子高齢化による社会構造の変化

- グローバル化による競争の激化

これらの社会経済的要因は、個人の心理状態に大きな影響を与えると考えられます。

経済的な不安定さは、自尊感情を低下させたり、情緒不安定性を高めたりする可能性があります。

また、雇用環境の変化は、支配性やのんきさを低下させる可能性があります。

ただし、社会経済的要因と人格特性や自尊感情の関連性を実証的に検討した研究は多くありません。

今後は、社会経済的要因と心理的要因の関連性を明らかにする研究が求められています。

そうした研究によって、日本人の人格特性や自尊感情の変化の背景にある要因が明らかになるかもしれません。 そして、その知見は、よりよい社会の実現に役立つことでしょう。

今後の研究課題と展望

社会経済的指標との関連性の検討

日本人の人格特性や自尊感情の変化と社会経済的指標との関連性を検討することは、今後の重要な研究課題の一つです。

具体的には、以下のような指標との関連性を検討する必要があります。

- 経済成長率や失業率などの経済指標

- 所得格差や貧困率などの社会指標

- 教育水準や社会参加率などの文化指標

これらの指標と人格特性や自尊感情の変化を比較することで、社会経済的要因の影響を明らかにすることができるかもしれません。

たとえば、経済的な不安定さが高まる時期に、情緒不安定性が増加するのであれば、両者の関連性が示唆されます。

また、所得格差の拡大が自尊感情の低下と関連しているのであれば、格差の是正が自尊感情の向上につながる可能性があります。

ただし、社会経済的指標と人格特性や自尊感情の関連性を検討するためには、長期的なデータの収集と分析が必要です。

また、因果関係を特定するためには、実験的な研究デザインも求められるでしょう。

いずれにせよ、社会経済的指標との関連性を検討することは、人格特性や自尊感情の変化の背景を理解する上で重要な意味を持つと考えられます。

他の心理的変数の時代的変化の分析

人格特性や自尊感情以外の心理的変数についても、時代的変化を分析することが求められています。 たとえば、以下のような変数が考えられます。

- 価値観や信念

- 社会的スキルや対人関係

- メンタルヘルスや well-being

- 学習態度や学力

これらの変数についても、長期的なデータを収集し、時代的変化を分析することが重要です。

そうすることで、日本人の心理的特性の変化をより多面的に捉えることができるでしょう。

また、人格特性や自尊感情との関連性を検討することで、心理的変数間の相互作用も明らかになるかもしれません。 たとえば、価値観の変化が人格特性の変化を引き起こしているのかもしれません。

あるいは、メンタルヘルスの悪化が自尊感情の低下につながっているのかもしれません。

このように、複数の心理的変数の時代的変化を分析することは、日本人の心理的特性の全体像を理解する上で重要な意味を持つと考えられます。

ただし、そのためには多くの研究者の協力と、長期的な研究体制の構築が必要不可欠でしょう。

変化の様相と意味のさらなる解明

日本人の人格特性や自尊感情の変化の様相と意味をさらに解明することが求められています。

本研究では、YG性格検査のデータを用いて、日本人の人格特性の時代的変化を明らかにしました。

また、自尊感情との関連性についても一定の示唆が得られました。

しかし、これらの結果はあくまでも限定的なものであり、さらなる研究が必要です。たとえば、以下のような点について、より詳細な検討が求められます。

- 年代ごとの変化の特徴と背景

- 地域や集団による変化の差異

- 変化の個人差と規定因

- 変化が個人や社会に与える影響

このような点を明らかにすることで、日本人の人格特性や自尊感情の変化の全体像が見えてくるかもしれません。

また、変化の背景にある要因や、変化がもたらす帰結についても、より深い理解が得られるでしょう。 そのためには、多様な研究アプローチを用いた学際的な研究が求められます。

心理学だけでなく、社会学や経済学、教育学などの知見も取り入れながら、総合的な研究を進めていく必要があります。

そうすることで、日本人の人格特性や自尊感情の変化の様相と意味が明らかになり、よりよい社会の実現につながる知見が得られるはずです。

最後に

以上、日本人の人格特性と自尊感情の時代的変化について見てきました。

YG性格検査のデータからは、情緒不安定性の増加や支配性・のんきさの減少など、日本人の人格特性に一定の変化があることが明らかになりました。

また、自尊感情との関連性も示唆されており、特に思考的外向の低下と神経質の増加が自尊感情の低下と関係している可能性が指摘されました。

これらの変化の背景には、社会経済的な要因が影響している可能性もありますが、まだ十分な検討がなされているとは言えません。

今後は、社会経済的指標との関連性を探ったり、他の心理的変数の変化を分析したりすることで、日本人の心の変化をより多面的に理解することが求められます。

そうした研究を通じて、自尊感情の低下をはじめとする心の問題の解決に向けた、実効性のある方策が見えてくるかもしれません。

変化の背景を知ることは、私たち一人一人が自分らしく生きるためのヒントにもなるはずです。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。