学力の要因って、いったいどんなものがあるのでしょうか?

テストの点が良かったり、授業がスラスラわかる人を見ると、「もともと頭がいいから」と思いがちです。

でも本当にそれだけでしょうか?

実は、学力にはたくさんの影響があることがわかっています。

たとえば、自分の性格や、家の環境、学校の雰囲気、先生との関係など、身の回りのすべてが関係しているのです。

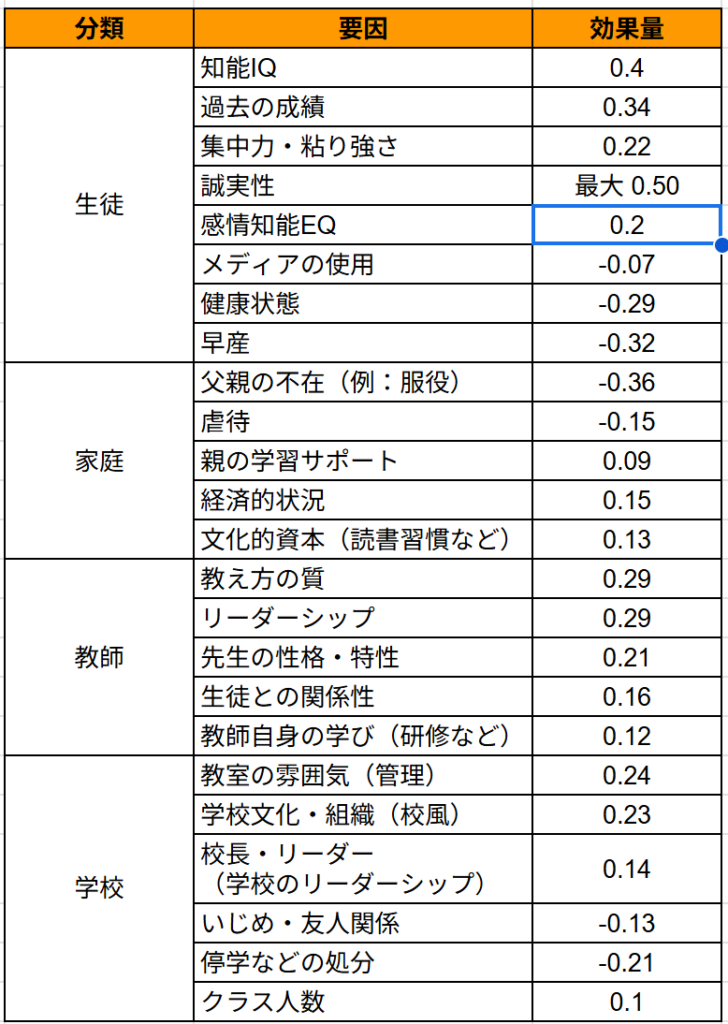

この記事では、『学業成績の決定要因:過去25年間のメタ分析の体系的レビュー』という研究をもとに、学力にどんな要因があるのかをわかりやすく紹介します。

「どうして勉強がうまくいかないんだろう?」

「もっと学力を伸ばすにはどうしたらいいの?」

そんな疑問に答えながら、あなたの可能性をひろげるヒントをお届けします。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次

学力の要因にはどんな種類がある?

生徒自身の特徴が学力にどう関わるのか

学力には生徒の内面的な特徴が強く関係しています。

とくに知能や感情、性格の傾向が影響を与えます。

これらは勉強の理解度や続ける力に関係します。

また、集中力ややる気も見逃せないポイントです。

さらに、過去の学習の成果も将来の成績に影響します。

主な要因は次のようなものです。

- 知能(考える力)

- 感情コントロール

- 誠実性(コツコツ努力する力)

- 過去の学習経験

こうした要因がそろうと、学力が伸びやすくなります。

学力はただの才能だけでなく、性格や考え方でも変わります。

家庭環境が学力に与える影響とは

家庭の状況も学力に大きく関わっています。

とくに親の存在や家庭内の雰囲気が重要です。

父親がいない家庭では成績が下がりやすい傾向があります。

また、家庭での虐待があると学習への意欲が落ちます。

さらに、お金のあるなしや文化的な影響もあります。

具体的には次のような要因があります。

- 父親がいないこと(例:服役など)

- 親の関与(勉強を見てくれるかどうか)

- 経済的な余裕

- 家庭内の安心感

家庭の安定は、勉強に集中するための土台になります。

学力は家の中の環境とも深くつながっています。

学校の仕組みが成績に与える意外なポイント

学校の環境やルールも成績に関係します。

教室の空気や先生の対応が大きなカギとなります。

特に、落ち着いた教室は集中しやすいです。

逆に、問題行動への厳しすぎる対応は逆効果です。

学校全体の雰囲気も、やる気に影響を与えます。

主な影響要因は以下のとおりです。

- 教室の雰囲気

- 懲戒の方法(停学など)

- クラスの人数

- 友人との関係

- 学校の文化やルール

これらは直接勉強に関係なくても成績を左右します。

学力は学校の雰囲気によっても大きく変化します。

教師の特徴が学力を左右するって本当?

教師の教え方や性格も学力に影響します。

教え方の上手な先生に出会うと成績が伸びやすいです。

また、生徒との関係が良い先生ほど成果が出やすいです。

さらに、先生自身が学び続けていると授業の質が上がります。

リーダーシップをもつ先生はクラスをまとめる力があります。

注目すべき要因は以下のとおりです。

- 教え方の質

- 先生の人柄や態度

- 生徒との信頼関係

- 先生の学びへの姿勢

- リーダーシップ力

先生の関わり方ひとつで、生徒のやる気が大きく変わります。

学力を高めるには先生の存在も欠かせません。

どの要因が一番学力に影響するのか?

一番強い影響を持つのは教師の特徴です。

この研究では、教師の要因が平均でr = 0.23でした。

これは他の要因(生徒:0.08、家庭:0.06、学校:0.06)より大きいです。

とくに授業の質や先生の関係性が効果的でした。

一方で、誠実性や知能などの個人要因も重要です。

要点を整理すると次のとおりです。

- 教師の教え方と関係性が一番影響

- 生徒の知能や誠実性も高い効果

- 家庭の安定が基礎として必要

- 学校環境はサポート的な役割

学力を伸ばすには、先生と生徒、家庭、学校の連携が大切です。

どれか一つではなく、全部のバランスが大事になります。

学力の要因を「生徒の特徴」から見てみよう

学力の要因のなかで知能の高さが重要

知能は学力にもっとも強く関係する個人要因です。

この研究では知能の効果量がr = 0.40でした。

これは中くらいから強い影響を意味します。

知能とは、問題を解いたり考える力のことです。

新しいことを理解するスピードにも関係します。

たとえば、次のような力を含みます。

- 理解力

- 推理力

- 記憶力

- 柔軟な思考

このような知的な力が高いと、勉強も早く身につきます。

知能は学力の土台となる力だといえるでしょう。

過去の成績がその後の学力を左右する

これまでの成績は次の学習の成果に強く関わります。

過去の学習経験が次の勉強の理解を助けるのです。

とくに基礎の知識がしっかりしていると応用が効きます。

研究ではこの要因の効果量はr = 0.34とされています。

主な理由は次のようなものです。

- 基礎ができていると理解が速い

- 成功体験が自信をつくる

- 習慣化された勉強法が使える

つまり、積み重ねた学びは大きな財産となります。

これまでの成果は、未来の成績にしっかりつながります。

集中力ややる気が勉強の成果に直結する

集中して取り組む力や意欲は学力に関係します。

たとえば、すぐにあきらめない姿勢が成果を生みます。

この研究では、集中力や粘り強さの効果量はr = 0.22でした。

これはやや高い影響といえます。

次のような行動が学力と結びついています。

- 勉強中に他のことに気を取られない

- 失敗してもすぐ立ち直る

- 自分で考えて続けようとする姿勢

これらの行動はすぐにでも意識できる要素です。

意識と習慣が、学びの深さを大きく変えていきます。

感情知能や感情コントロールが成績に影響

感情の安定や気持ちの調整力は学力に影響する大切な要素です。

この感情知能とは、自分や他人の感情を理解し、うまく対応する力のことです。

この力があると、落ち着いて学習に取り組むことができます。

研究でも、感情知能の効果量はr = 0.20と、学力との関係が示されています。

具体的には次のような力が関係します。

- 落ち着いているとミスが減る

- 不安が少ないと勉強に集中できる

- 自信があると難しい問題に挑戦できる

感情知能が高いと、勉強のストレスにも上手に対応できます。

心の状態が安定することが、学びの土台となるのです。

誠実性や努力の継続が学力の要因で重要

誠実性は学力に強く関わる性格の特徴です。

この特性は、まじめでコツコツ取り組む力のことです。

この性格傾向が高い人は勉強も続けやすいです。

研究では、誠実性が高いと成績が良い傾向がありました。

次のような行動が誠実性に関係しています。

- 毎日少しずつ勉強する

- 宿題をきちんとやる

- 時間を守って行動する

こうした行動の積み重ねが大きな成果を生みます。

努力を続ける力が、学力アップの土台となります。

学力の要因を「家庭の環境」から考える

親がいない家庭は成績に影響が出やすい

父親がいない家庭は学力に悪い影響を与えます。

研究では、父親が服役中などで不在だと成績が下がる傾向がありました。

その効果量はr = -0.36で、かなり大きな影響です。

家族の安定が学習に集中するための土台となります。

影響の理由には次のようなことがあります。

- 家庭内のサポートが少なくなる

- 精神的な不安が強くなる

- 学習への関心が薄れやすい

家庭に安心できる環境があるかどうかが大切です。

親の存在は、成績にも心にも深く関わっています。

家庭内での虐待が学習に悪影響を与える

虐待を受けた子どもは学力が下がりやすいです。

研究では、家庭内の虐待と学力に負の関係がありました。

効果量はr = -0.15で、中くらいの影響があります。

暴言や身体的な暴力は、学びへの意欲を弱めてしまいます。

悪影響の例としては以下のようなことがあります。

- 学校に行きたくなくなる

- 勉強に集中できない

- 自信がなくなる

安全な家庭環境があってこそ、学力は育ちます。

子どもは安心の中でこそ力を発揮できるのです。

親の学習サポートが成績にどう関係するか

親が勉強を手伝うことは成績向上に役立ちます。

ただし、そのサポートの内容によって効果は変わります。

効果量の平均はr = 0.09と小さいですが、差が大きいです。

よい関わり方をすると、学力がしっかり伸びます。

よいサポートには次のような特徴があります。

- 子どもと一緒に考える

- 励ましたり褒めたりする

- 勉強時間をつくる手伝いをする

反対に、怒ったり押しつけたりすると逆効果です。

親のかかわり方しだいで、学力は良くも悪くもなります。

お金のゆとりが学力に与える影響とは

経済的な安定は学力にじわじわと効いてきます。

研究では、経済状況と成績の関係はr = 0.15でした。

これは小さめですが、確かな関係です。

教材の購入や塾などの機会に差が出ます。

影響を受ける場面としては以下があります。

- 教材や本を買えるかどうか

- 静かな勉強スペースがあるか

- 習い事や塾に通えるかどうか

お金がすべてではありませんが、選べる環境が広がります。

ゆとりのある生活は、学びやすい環境を支えてくれます。

親の文化的な背景も見逃せないポイント

家庭の文化的な雰囲気も学力に関わります。

文化的背景とは、本を読む習慣や教育への考え方のことです。

研究では文化的資本との関係はr = 0.13でした。

これは経済力とは少しちがう影響です。

具体的な文化的な支えには次があります。

- 家に本がたくさんある

- 親が教育を大事にしている

- 子どもとよく会話をしている

こうした文化があると、学ぶことが当たり前になります。

家庭の考え方や雰囲気が、知らないうちに学力を支えています。

学力の要因を「学校の環境」から読み解く

教室の雰囲気が勉強に集中できるかを左右

教室の雰囲気は学力に影響する大きな要因です。

落ち着いた空気の教室では集中しやすくなります。

研究では、教室の管理の効果量がr = 0.24でした。

これは中程度の正の影響で、しっかりした関係があります。

具体的には次のような雰囲気が大切です。

- 授業中に静かである

- ルールが守られている

- みんなが集中している

先生の声かけやクラスの文化も関係しています。

教室の空気は、毎日の学びの質を左右します。

学校でのルール違反への対応が逆効果に?

問題行動への対応はやり方によっては逆効果になります。

とくに停学などの強い対応は学力を下げることがあります。

この研究では、停学の効果量はr = -0.21でした。

つまり、強い処分が逆に成績を悪くする可能性があるのです。

注意したい点は以下のようなことです。

- 停学で学習の機会が減る

- 学校からの疎外感が強くなる

- 生徒がやる気をなくしてしまう

ルールを守らせることは大切ですが、方法も重要です。

思いやりのある対応が、学力にもつながります。

クラスの人数が少ないと学びやすい?

人数の多さよりも教え方や雰囲気のほうが大切です。

クラスの人数が少ないほどよいと思われがちですが、

研究では、人数の影響はとても小さいものでした。

効果量はr = 0.10程度とされています。

人数が関係しにくい理由は次のとおりです。

- 少人数でも教え方が悪ければ効果は小さい

- 多人数でも教室管理がよければ集中できる

- 生徒の性格や意欲も影響する

つまり、人数だけで成績が決まるわけではありません。

教室の質が学びやすさのカギになります。

友達との関係が勉強にどう影響するのか

友人関係はときに学力に悪い影響を与えることがあります。

とくに、いじめや仲間外れがあると成績が下がります。

研究では、いじめの影響はr = -0.13と報告されています。

これは小さくても確かなマイナスの影響です。

悪い影響を与える例は次のとおりです。

- 勉強に集中できなくなる

- 自信を失いやすくなる

- 学校に行きたくなくなる

友人関係が安心できるものかどうかが大切です。

よい人間関係が、学びを前向きにしてくれます。

学校の文化や組織が学力に影響する理由

学校全体の考え方や仕組みも学力を左右します。

これは「学校文化」や「学校の組織」と呼ばれる要素です。

研究では、この要因の効果量はr = 0.23でした。

教員どうしの協力や、学校の目標などが関係しています。

影響するポイントには次のようなものがあります。

- 学校の雰囲気が前向きかどうか

- 教師どうしの連携があるか

- 学校としての一貫した方針があるか

こうした仕組みが整っている学校では、生徒の成績も伸びやすいです。

学びやすい学校づくりが、生徒の力を引き出します。

学力の要因を「先生の影響」から考える

教え方のうまさが学力を伸ばす大きな力に

先生の教え方の質は学力に最も強い影響を与えます。

研究では、教え方の質の効果量がr = 0.29と高く出ています。

これは中〜大の影響で、とても重要な要素です。

教え方がわかりやすいと、生徒の理解も深まります。

良い教え方の特徴には次のようなものがあります。

- 例を使って説明する

- 生徒の反応を見ながら進める

- つまずいたときにフォローがある

こうした丁寧な指導は、学びを楽しいものに変えてくれます。

教え方ひとつで、学力はぐんと伸びるのです。

先生の性格や態度が成績を左右することも

先生自身の人柄や態度も学力に関係します。

研究によると、先生の性格的特徴も効果がありました。

効果量はr = 0.21で、決して小さな影響ではありません。

やさしさや誠実さが、生徒のやる気を引き出します。

影響を与える先生の特徴には次があります。

- 話しやすい雰囲気がある

- 生徒に対して公平である

- 失敗しても励ましてくれる

信頼できる先生の存在は、生徒の安心感につながります。

だからこそ、先生の人柄も学力にとって重要です。

生徒との関係が成績に深く関わる

先生と生徒の関係の良さも成績に大きく影響します。

この要因の効果量はr = 0.16とされており、しっかりした関係があります。

関係がよいと、生徒は質問しやすくなります。

また、学ぶことに対して前向きになります。

よい関係をつくるポイントは次のとおりです。

- 生徒の話をよく聞く

- 困ったときにすぐ助ける

- 努力をきちんと認める

信頼関係があると、勉強への意欲がぐんと高まります。

教科の内容だけでなく、心のつながりも大切なのです。

先生自身の学びが生徒の成長にもつながる

先生が学び続ける姿勢は、生徒の学力にも影響します。

研究では、先生の研修や学び直しも効果があると示されています。

効果量はr = 0.12で、やや小さいですが確かな影響があります。

新しい教え方や知識を身につけた先生は授業がより良くなります。

具体的な学びの内容は次のようなものです。

- 教え方の改善

- 生徒理解のための知識

- 最新の教材や情報の活用

先生が成長すると、それが授業に反映されます。

結果として、生徒の理解も深まっていくのです。

リーダーシップのある先生は効果が高い

リーダーシップのある先生は学力を引き出す力があります。

このリーダーシップとは、クラスをよい方向へ導く力のことです。

この要因の効果量はr = 0.29で、授業の質と同じくらい高い数値です。

指示が的確で、安心して学べる環境をつくります。

リーダーシップのある先生の特徴は以下のとおりです。

- クラスの目標を明確にする

- 一人ひとりの役割を大切にする

- 全員が参加できるように工夫する

まとめ役としての力が、クラス全体の力を底上げします。

学びのリズムをつくる力がある先生は、成績にも影響を与えるのです。

どの要因が一番学力に影響するのか?

教師の教え方と関係性が一番影響

学力に最も強い影響を与えるのは教師の要因です。

この研究では、教師に関する効果量がr = 0.23でした。

これは生徒・家庭・学校のどの要因よりも高い数値です。

とくに教え方のうまさや、生徒との関係が重要でした。

教師要因で特に強かったのは次のとおりです。

- 教え方の質(r = 0.29)

- リーダーシップ(r = 0.29)

- 関係性の良さ(r = 0.16)

これらの要素がそろうと、学力がしっかり伸びやすくなります。

やはり、よい先生との出会いが学びの大きな力になります。

生徒の知能や誠実性も高い効果

生徒自身の力も、学力に大きな影響を与えます。

とくに知能(r = 0.40)と過去の成績(r = 0.34)は効果が高いです。

これは中〜強い影響とされ、学力と直結します。

さらに、誠実性や感情の安定も見逃せません。

生徒要因で目立ったものは以下のとおりです。

- 知能の高さ(考える力)

- 集中力とやる気(r = 0.22)

- 感情の安定(健康・情動性)

- 誠実性(努力を続ける力)

本人の持つ力と、どれだけ努力できるかが大きな鍵になります。

学力は「もって生まれた力」と「育てた力」の両方で決まります。

家庭の安定が学力の土台を支える

家庭の影響は小さくても、学力の土台になります。

まず家庭の要因全体の効果量はr = 0.06と小さいです。

しかし、これは見過ごしていい数字ではありません。

安全で落ち着いた家庭は、学習に集中する助けになります。

家庭要因で重要だったのは次のとおりです。

- 父親の不在(r = -0.36)

- 虐待などの被害(r = -0.15)

- 経済的なゆとり(r = 0.15)

- 親の関わり(r = 0.09)

小さな積み重ねでも、子どもの学びには大きく響きます。

安心して勉強できる環境が、学力を長く支えていきます。

学校全体の雰囲気が学力を支える

学校の環境も学力に影響を与えるサポート的な力です。

研究によると、学校全体の効果量はr = 0.06でした。

一つひとつの要因は小さいですが、組み合わせが大切です。

とくに教室の管理や学校文化は影響がありました。

影響を持つ学校要因は以下のようなものです。

- 教室の雰囲気(r = 0.24)

- 学校の文化や組織(r = 0.23)

- 友人関係(r = -0.13)

- 停学などの処分(r = -0.21)

勉強に集中できるかどうかは、学校の空気にも関係します。

学校全体で「学びを大切にする文化」を育てることが大切です。

バランスのとれた支援が学力をのばすカギ

最も大切なのは、全体のバランスです。

教師・生徒・家庭・学校のすべてが関係して学力は育ちます。

どれか一つだけが良くても、それだけでは足りません。

とくに弱い部分があると、全体の力が発揮されにくくなります。

学力向上のために必要なのは次のようなことです。

- 生徒本人のやる気や努力

- 教師の指導力と関係性

- 家庭の安定と支援

- 学校の安心できる雰囲気

この4つがうまくかみ合うことで、学びの力は最大になります。

学力は「ひとりの力」ではなく、「みんなの力」で育ちます。

最後に学力の要因まとめ

学力は、ただの「頭のよさ」だけで決まるものではありません。

この記事で紹介したように、自分の性格や努力のしかた、家庭の環境、学校の雰囲気、そして先生との関係など、いろいろな「学力の要因」が影響しています。

とくに大きな力を持っていたのは、先生の教え方や関係性でした。

また、知能や誠実性、感情の安定など、自分の内面も大きく関係しています。

「自分のせいだけじゃなかったんだ」と思った人もいるかもしれません。

でも逆にいえば、自分のまわりの環境や関係を見直すことで、学力はきっと変えていけるということです。

今日からできることを少しずつやってみましょう。

努力する自分を信じて、一歩ずつ進めば、未来はきっと変わります。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。