若者の健康は、自分の努力だけでは守れないことがあります。

たとえば、家族や友だち、学校、地域、さらには国のしくみまで、まわりの環境が大きく関係しているのです。

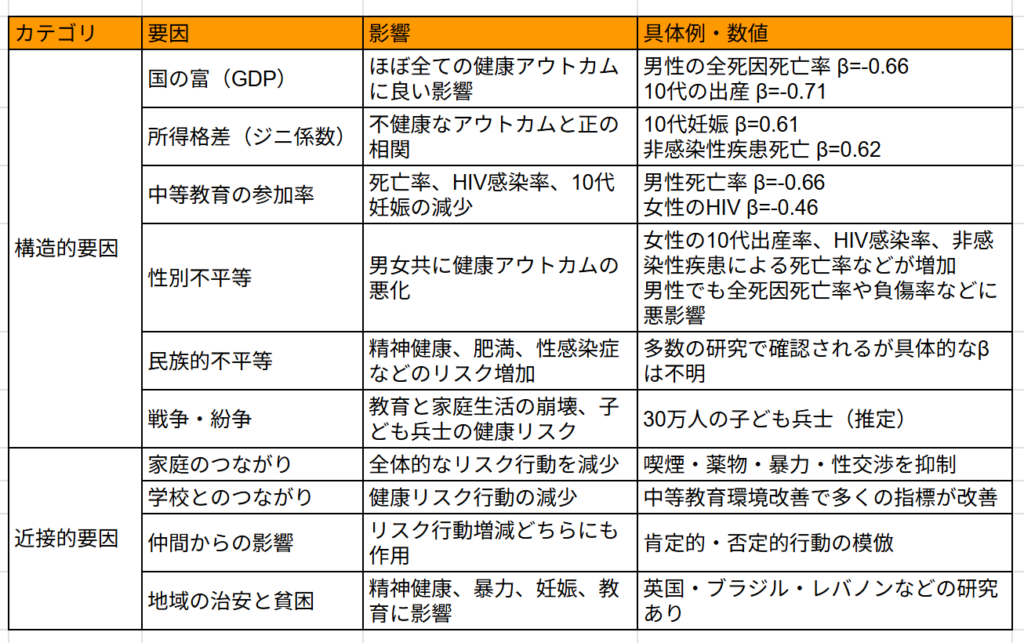

「Adolescence and the Social Determinants of Health」という研究では、思春期の健康は社会のあり方によって大きく左右されると伝えています。

健康って食事や運動だけの話じゃないの?と思った人もいるかもしれません。

でも実は、教育のチャンスやお金の差、住んでいる場所の安全さなども、体や心に影響をあたえているのです。

この記事では、その研究をもとに「どんな社会の力が若者の健康にかかわっているのか」をやさしく紹介します。

自分のことだけじゃなく、まわりや未来のことを考えるきっかけになればうれしいです。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

※この記事のまとめ。アウトカムとは、ある行動や環境、政策などの結果としてあらわれる「健康状態」や「健康に関する指標」のこと。

※具体的には、死亡率、10代の妊娠率、HIV感染率、非感染性疾患の死亡率、暴力やけがの発生率、たばこや薬物の使用率など。

若者の健康と社会のつながり

家庭のつながりが健康に与える良い影響

家族との良い関係は若者の健康を守る大きな力です。

とくに親とのつながりが強いと心も安定します。

たとえば、家族と話す時間が多い若者はリスクのある行動を減らせます。

その結果、たばこやお酒、暴力などを避けやすくなります。

つまり、家庭が安全な場所であることが大切です。

また、親の言葉かけや見守りも健康に関係しています。

具体的には、次のようなことが効果的です。

- 毎日会話をすること

- 生活のリズムを一緒に整えること

- 行動をやさしく見守ること

逆に、家庭が不安定な場合は悪影響があります。

たとえば、親のストレスや貧困が子どもに伝わると心の不調が増えます。

そのため、家族を支える社会の仕組みも必要です。

家庭のつながりは、心と体の健康を支える大事な土台です。

学校との関係が行動にどう影響するか

学校で安心してすごせることは健康にとても大切です。

学校は毎日通う場所なので、そこでの体験が心や行動に影響します。

たとえば、いじめが少なく先生と信頼関係があると安心できます。

そのような学校では、たばこや薬物などの問題も減ります。

反対に、学校に不安があるとストレスを感じてしまいます。

とくに安全でないと感じる学校では心の健康が悪くなります。

学校の環境で大切なのは以下のような点です。

- 安全な校舎や教室

- やさしい先生との関わり

- いじめのない雰囲気

- 相談できる場所のあること

また、親も学校と関わることが良い結果を生みます。

親と先生が連携すると、子どもも安心して学べます。

学校との良い関係は、若者の健やかな成長を支えます。

仲間とのつながりがリスクに与える力

友だちとの関係は、健康を守るカギになります。

なぜなら、思春期は友だちの影響を受けやすい時期だからです。

よい仲間がいれば、前向きな行動が増えます。

たとえば、勉強や運動をがんばるようになります。

反対に、悪い影響を受けるとリスク行動に走ることもあります。

たばこ、暴力、早い時期の性行動などがそれにあたります。

仲間の影響にはこんな特徴があります。

- まわりがやっていると自分もやりたくなる

- みんなに合わせようとする気持ちが強くなる

- その場の空気に流されやすくなる

ですので、前向きな仲間を選ぶことが重要です。

また、親や先生も子どもの交友関係に関心をもつことが効果的です。

良い仲間との関係は、健康な生活をおくる大きな支えになります。

地域の治安や暮らしやすさが健康にどう関係するか

住んでいる地域の環境も、若者の健康に大きくかかわります。

たとえば、治安が悪い場所では外で遊べなかったりします。

また、地域に信頼できる大人がいないと不安が増えます。

その結果、ストレスやけんかが多くなりがちです。

逆に、つながりがある地域では健康が守られやすくなります。

安心して話せる人がいるだけでも気持ちは安定します。

暮らしやすい地域の特徴は以下の通りです。

- 公園や図書館などの公共の場がある

- 大人と子どもが交流できるイベントがある

- 地域の人が見守ってくれる

さらに、地域の支援があると学校や家庭もうまく回ります。

地域全体で若者を応援する体制が必要です。

地域の環境は、若者の心と体に直接影響をあたえます。

家庭の経済状況と子どもの生活スタイル

お金のゆとりは、若者の生活と健康に関係しています。

収入が少ない家庭では、ストレスがたまりやすくなります。

そのため、健康的な食事や運動ができにくくなることもあります。

また、親の時間や気持ちのゆとりがなくなると会話が減ります。

その結果、子どもの行動に変化が出てしまうことがあります。

たとえば、飲酒やたばこ、夜ふかしなどです。

経済的な影響は以下のように広がります。

- 健康的な食生活が保ちにくい

- 習いごとや活動に参加できない

- ストレスで気持ちが不安定になる

さらに、貧困が続くと将来の可能性にも影響します。

教育や仕事の選択が限られてしまうことがあるからです。

家庭の経済は、若者の毎日の生活に大きくかかわっています。

若者の健康と国のしくみ

国の豊かさが若者の健康に与える効果

国が豊かだと、若者の健康も良くなる傾向があります。

たとえば、豊かな国では医療や教育の制度が整っています。

その結果、若者の死亡率が下がったり、病気になる人が減ります。

論文によると、国の豊かさと10代の死亡率には強い関係がありました。

特に男性の死亡率では、国の経済が上がると数値が大きく下がります。

具体的なメリットは次の通りです。

- 医療サービスが受けやすい

- 学校に通える人数が多い

- 公共施設や支援制度が豊富

ただし、同じくらいの豊かさでも健康に差がある国もあります。

それは文化や社会の仕組みによって変わることがあるからです。

国全体の経済力は、若者の健康状態に直接つながっています。

所得の差が広い社会で起きやすい健康格差

お金の差が大きい社会では、若者の健康にも差が生まれます。

たとえば、お金のある人とない人で、生活の質が大きく違います。

そのため、同じ国の中でも病気やけがのリスクが変わってきます。

論文では、所得の差が大きい国で10代の妊娠率が高いことが示されました。

また、病気や死亡のリスクも高くなる傾向があります。

影響の出やすい部分は次のとおりです。

- 性に関する問題(早すぎる妊娠など)

- こころの不調やストレス

- 学校に行けない、働けない状況

つまり、貧しい人が多いだけでなく、差が大きいこと自体が問題なのです。

それによって社会全体の信頼やつながりが弱まってしまいます。

所得の差が広いと、若者の健康に悪い影響が出やすくなります。

教育を受ける機会が健康にどうつながるか

教育を受けられることは、若者の健康を守る力になります。

学校に通うことで、知識や人とのつながりが増えます。

それにより、危険な行動を避けたり、自分を守れるようになります。

論文では、教育を受けている若者ほど死亡率が低くなると紹介されていました。

また、病気やけが、HIVなどの感染症のリスクも下がる傾向があります。

教育の良い影響には、次のようなものがあります。

- 早すぎる妊娠を防ぐ力がつく

- 自分の健康に気をつかうようになる

- 将来への希望が持てる

とくに中等教育(中学校・高校)への参加が効果的とされています。

そのため、国の教育制度や支援がとても大切です。

学校に通えることは、若者の健康と未来をつくる大切な土台です。

女性への機会の差が若者全体に与える影響

女性に平等な機会がないと、若者全体の健康が悪くなります。

社会で女性の立場が低いと、早い結婚や出産が多くなります。

その結果、若い母親が体調をくずすことが増えてしまいます。

また、教育や仕事のチャンスが少なくなり、生活が不安定になります。

これは女性だけでなく、男性にも悪い影響をあたえると論文では述べられています。

たとえば、女性の地位が低い国では次のような問題が起きます。

- 若い女性の死亡率や病気が多い

- 男性も暴力や失業に苦しむ

- 家族全体の生活が不安定になる

つまり、男女の不平等は社会全体の問題なのです。

そのため、平等な制度や文化を育てることが必要です。

女性が安心して学び、働ける社会があってこそ、若者全体の健康も守られます。

戦争や紛争のある地域にいる若者の課題

戦争や内戦がある国では、若者の健康がとても危険な状態になります。

そのような場所では、学校に通えなかったり、家族と離ればなれになることもあります。

さらに、子どもが兵士として戦わされることもあります。

論文では、世界におよそ30万人の子ども兵士がいるとされています。

戦争は体だけでなく、心にも深い傷を残します。

問題が起こる場面には、次のようなものがあります。

- 教育の中断や中止

- 家族との別れや死別

- 強制的な労働や戦闘への参加

それでも、教育や家族の支えがあることで回復の力もあると報告されています。

だからこそ、戦争のない平和な環境が大切です。

戦争の影響を受ける若者には、特別な支えと社会の理解が必要です。

若者の健康と日々の生活

健康的な生活習慣を身につけるタイミング

思春期は、生活習慣を身につけるとても大事な時期です。

この時期にできた習慣は、大人になっても続きやすくなります。

逆に、不健康な習慣もこの時期に始まりやすいといわれています。

たとえば、たばこやお酒、夜ふかしなどがその一例です。

また、ストレスを感じやすい年ごろなので、心のケアも必要です。

さらに、食事や運動のしかたも将来の健康に大きな影響を与えます。

健康的な生活に必要なことは次の通りです。

- 早寝早起きのリズムを作る

- バランスのよい食事をとる

- 適度な運動を日常に取り入れる

- 相談できる人を持つこと

この時期に身につけた生活習慣は一生の土台になります。

だからこそ、家族や学校が正しい知識を伝えることが大切です。

思春期は、心と体の健康をつくるスタート地点です。

SNSやネットの情報が行動に与える影響

インターネットやSNSの情報は、若者の行動に大きく関わります。

良い情報を得られれば学びになりますが、間違った内容も多くあります。

たとえば、健康に関するうその情報を信じてしまうことがあります。

また、SNSでの交流がストレスになることもあります。

とくに、見た目や人気を気にしすぎる傾向が強くなります。

その結果、気持ちが不安定になりやすくなります。

ネットの影響には次のようなものがあります。

- 間違った健康法やダイエット情報

- いじめや悪口が広がるリスク

- 比べすぎによる自己否定の気持ち

一方で、正しい情報を選べば健康に役立つことも多いです。

そのためには、情報を見分ける力が必要です。

ネットとのつきあい方が、若者の健康に大きな影響を与えます。

家族の行動が子どもの選択に与える力

親や兄弟の行動は、知らないうちに子どもに影響をあたえます。

たとえば、親がたばこを吸っていると、子どもも吸いやすくなります。

また、家での食事や運動の習慣もまねされやすいです。

つまり、家族のふだんの生活がそのまま子どものお手本になります。

家族が前向きな行動をしていれば、子どもも自然と健康を意識します。

反対に、悪い習慣があると、それが当たり前になってしまいます。

子どもに与える影響は次のようなものです。

- 食べ方や生活のリズム

- ストレスへの向き合い方

- 人との接し方や言葉づかい

だからこそ、親自身も健康な生活を意識することが重要です。

家庭は、いちばん身近な学びの場所だからです。

家族のふるまいが、子どもの選ぶ道に深くかかわります。

仲間のふるまいが自分の行動にどう関係するか

友だちの言動が、自分の行動に強く影響することがあります。

思春期は、友だちと一緒にすごす時間が多くなります。

そのため、仲間の考えや行動をまねすることがふえます。

良い行動をまねすれば前向きになれますが、悪い行動もまねしてしまうことがあります。

たとえば、たばこや薬物を勧められたときに断れない場合があります。

これは「同調行動」と呼ばれ、まわりに合わせようとする気持ちから起きます。

友だちの影響にはこんな特徴があります。

- グループのルールに従いやすくなる

- 自分の気持ちよりまわりを優先する

- ふだんしないことでもついやってしまう

だからこそ、信頼できる友だちを持つことが大切です。

自分の意見を言える関係をつくることも必要です。

仲間のふるまいは、自分の選び方にも大きくかかわってきます。

地域の施設やサービスが果たす役割

地域にある施設や支援サービスは、若者の生活を支える道具になります。

たとえば、図書館、スポーツセンター、相談窓口などがあります。

こうした場所は、安全で自由にすごせる空間として重要です。

また、悩みを相談できる人がいると気持ちが楽になります。

とくに、家庭や学校で話せないことがあるときには大切な場です。

社会の中で支えてくれる大人の存在も、安心感につながります。

役に立つ施設や支援は次のようなものです。

- 地域の保健室やカウンセリングセンター

- 若者のための学習支援や居場所づくり

- スポーツや文化活動を行える公共施設

ただし、これらを知らない若者も多いのが現状です。

利用しやすい情報発信やアクセスの工夫が求められています。

地域の施設と人の支えが、若者の健康に欠かせない存在となります。

若者の健康と教育・未来の可能性

中等教育がもたらす長期的な健康メリット

中学校や高校に通うことは、将来の健康を守ることにつながります。

学校で学ぶ知識や生活習慣は、一生役に立つからです。

たとえば、保健の授業で体の仕組みを学べば、自分の健康に気づきやすくなります。

また、学校に通っていることで早すぎる妊娠や感染症のリスクが減ると研究でわかっています。

とくに男子の死亡率や女子の感染リスクが下がることが数字で示されています。

つまり、教育には病気やけがを防ぐ力があります。

教育のメリットは以下のように広がります。

- 健康への意識が高まる

- 将来の仕事の可能性が広がる

- 社会のルールを学ぶことができる

さらに、学校にいることで仲間や先生とのつながりが持てます。

こうした人間関係も心の支えになり、安心して生活できます。

中等教育は、心と体の健康を守り、将来の土台をつくります。

学校生活の安全性が心の健康にどう関係するか

安心してすごせる学校環境は、こころの健康を支える力になります。

たとえば、いじめがない、先生に話しかけやすい、友だちがいるなどです。

こうした環境があると、気持ちが落ち着き、元気に学校へ通えます。

反対に、学校が怖い場所になると、不登校や気分の落ち込みが起こることもあります。

とくに思春期は心が不安定になりやすく、まわりのサポートが重要です。

学校が安心できる場であることが、日々の元気につながります。

安全な学校に必要なことは次の通りです。

- いじめを見逃さない仕組み

- 先生がしっかり話を聞いてくれる

- 相談できる大人や場所がある

また、生徒どうしが支え合う雰囲気も大切です。

そのためには、思いやりや信頼の気持ちを育てる教育も必要です。

学校の安全な環境が、若者の心の安定に大きく関わります。

将来の仕事のチャンスが健康と関係する理由

働けるチャンスがあるかどうかは、若者の健康にも深く関わっています。

なぜなら、仕事があることで生活が安定し、希望が持てるからです。

将来の見通しがあると、目標に向かって行動する力もわいてきます。

逆に、働く場がなかったり夢が見えないと、やる気がなくなります。

それがストレスになり、心の調子をくずすこともあります。

特に若い時期には「これからどうなるか」が気になるものです。

仕事と健康のつながりは次のように見られます。

- 仕事があると経済的な安心感が持てる

- 目標ができると前向きな気持ちになる

- 社会とつながることができる

だからこそ、若者の就職を応援する制度や支援が必要です。

未来の可能性を広げることが、健康な社会づくりにもなります。

働けるチャンスがあることで、若者の心と体は前向きになります。

若者の意見が政策に反映される意義

若者の声が社会のルールに生かされることは、とても大切です。

自分たちの考えや気持ちが無視されると、社会への信頼がなくなります。

反対に、意見が取り入れられると「自分も社会の一員だ」と感じられます。

それが生きがいや健康にもつながります。

また、自分で選んだ環境では行動への責任感も高まります。

だから、若者が話し合いに参加できる場をつくることが重要です。

意見を反映させるために必要なことは次の通りです。

- 話を聞く大人や仕組みを整える

- わかりやすい言葉で説明する

- 若者自身も考えを持ちやすい教育をする

政策とは、国や地域のルールや制度のことです。

その中に若者の思いが入ることで、本当に役立つ仕組みになります。

若者の声が生かされる社会こそが、健やかな未来を育てます。

貧困や差別が教育と健康に与える影響

貧しさや差別は、若者の学びと健康に大きな壁になります。

まず、生活が苦しいと学校に行くことさえむずかしくなります。

教科書を買えなかったり、通学の交通費が払えないこともあります。

また、見た目や出身で差別を受けると、心の傷が残ります。

そうした経験は、将来への希望を失わせる原因にもなります。

その結果、体調をくずしたり、不安を感じることが増えます。

貧困や差別による影響には以下のようなものがあります。

- 教育のチャンスが失われる

- 自分に自信が持てなくなる

- 心の不調が長く続くことがある

このような問題をなくすには、社会全体の努力が必要です。

差別を許さない雰囲気や、支援制度の充実がカギになります。

貧しさや差別のない社会こそが、若者の学びと健康を支える力になります。

最後に

この記事では、若者の健康がどれだけ社会の影響を受けているかを紹介しました。

健康は、ただ元気にすごすだけでなく、安心して生きられることでもあります。

そのためには、家庭のつながり、学校の安全、友だちとの関係、地域の環境、そして国の制度や社会の考え方がとても大切です。

また、自分のまわりにある問題や差別にも目を向けていくことが必要です。

ひとりの力で変えるのはむずかしいかもしれませんが、声を上げたり、相談したりすることはできます。

そして、これからの社会をつくっていくのは、今を生きる若者です。

健康でいられる毎日が、未来を変える力にもなります。

「自分の体と心を大切にすることは、自分の人生を大切にすること」。

そう思って、できることから少しずつ始めてみてください。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。