お金と幸せの関係って、ほんとうにあるのでしょうか?

「お金があれば幸せになれる」とよく聞きますが、それって誰にでも当てはまることなのでしょうか。

今回紹介するのは、そんな疑問に答えてくれる最新の研究「Income and emotional well-being: A conflict resolved」です。

この研究は、過去に出された2つの正反対の結果をもとに、研究者たちが力を合わせて答えを見つけたものです。

そしてわかったのは、「お金と幸せの関係は、人によってまったく違う」ということでした。

年収が増えても幸せにならない人もいれば、どんどん幸せになる人もいます。

この論文では、3万人以上のリアルな感情データを使って、その違いがくわしく明らかにされています。

この記事では、その研究から見えてきた、お金と幸せの「本当の関係」をわかりやすく解説していきます。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

お金と幸せの関係は本当にあるのか?

収入が上がると幸せになるって本当?

お金が増えると幸せも増えるのは本当です。

ただし、その効果はすべての人に同じではありません。

論文では、平均的には収入と幸福は一緒に上がっていました。

特に年収が低い人ほど、収入の影響を強く受けます。

この研究では3万人以上の人が参加しました。

毎日数回、今どんな気持ちかをスマホで記録しました。

これにより、日々の「感情」が記録されました。

この方法を「経験サンプリング法」と呼びます。

その結果、年収が高いほど、平均の幸福度も高くなるとわかりました。

たとえば

- 年収が2万ドルの人よりも

- 年収25万ドルの人のほうが

- 幸せのスコアが約5点高い傾向がありました

つまり、お金と幸せの関係は確かにあるのです。

ただし、その効果は一部の人に強く表れることもあるのです。

過去の研究が示した「年収75,000ドルの壁」

年収がある程度を超えると幸せが止まると考えられていました。

この考えは2010年の研究に基づいています。

そこでは、年収が約75,000ドルで幸福度が頭打ちになると報告されました。

つまり、それ以上お金があっても幸せは増えないとされていました。

この考えは多くの人に知られ、有名になりました。

しかし、この研究は質問が「はい」か「いいえ」で答える形式でした。

たとえば「昨日は幸せでしたか?」というような聞き方です。

このやり方には限界があることがわかりました。

たとえば

- とても幸せな人でも「はい」としか答えられない

- 幸せの「度合い」が測れない

- 幸せな人の中の違いが見えにくい

この結果、本当はもっと幸せになっている人が見えなかったのです。

過去の研究は一部の人の変化を見落としていた可能性があります。

なぜ2つの研究は結果が違ったのか?

使われた調査方法が違ったため、結果が食い違いました。

一つは「はい・いいえ」で感情を聞く調査でした。

もう一つは「今の気分」をスライダーで答える方法でした。

つまり、片方はざっくり、もう片方は細かく測っています。

また、調査した年代や質問内容も異なっていました。

そのため、出てきた結果にも違いがあったのです。

けれど、両方とも正しいことがあとから分かりました。

どちらの研究も一部の事実を明らかにしていたのです。

研究者たちは

- どちらかが間違いとは言わず

- 協力して分析をやり直しました

- それによって矛盾の理由が見えてきました

つまり、違いの原因は方法と視点の差だったということです。

その結果、より深くお金と幸せの関係が理解されました。

幸せを「感じた瞬間」で測る最新調査

「いま幸せかどうか」を聞く方法が使われました。

これは「経験サンプリング法」とよばれる手法です。

スマートフォンを使って、一日に何度も通知が届きます。

その時に「今どんな気持ち?」と答える形式でした。

この方法では、より正確な感情の動きを見ることができます。

答えは「とても悪い」から「とても良い」までの連続した数字でした。

これにより、「ちょっと幸せ」や「まあまあ不機嫌」などが表せます。

この手法には

- 感情をリアルタイムで捉えられる

- 記憶に頼らないので正確さが高い

- 小さな変化も記録できる

という特長があります。

この方法により、細かな幸せの変化が収入と結びついていることが分かりました。

より信頼できる調査によって、新しい発見が生まれました。

1,700,000件以上の感情データとは?

この研究では約172万件もの感情データが集まりました。

対象は33,391人の働く大人たちでした。

彼らは平均して1日3回ほど回答しました。

調査は数週間にわたり行われ、合計で大量のデータになりました。

このように大規模な調査はめったにありません。

しかも、それぞれの人の感情の変化を細かく見られました。

さらに

- 参加者の年齢は18歳から65歳まで

- 平均年齢は33歳

- 平均年収は約10万6千ドル

- 男女比もバランスがとれていました

このように広い層からのデータにより、信頼性の高い結果が得られました。

たくさんの人が日々の感情を記録したことで、貴重な情報が集まりました。

お金と幸せの関係は人によって違う

幸せの感じ方は全員に同じではなかった

収入と幸せの関係は、人によって違いました。

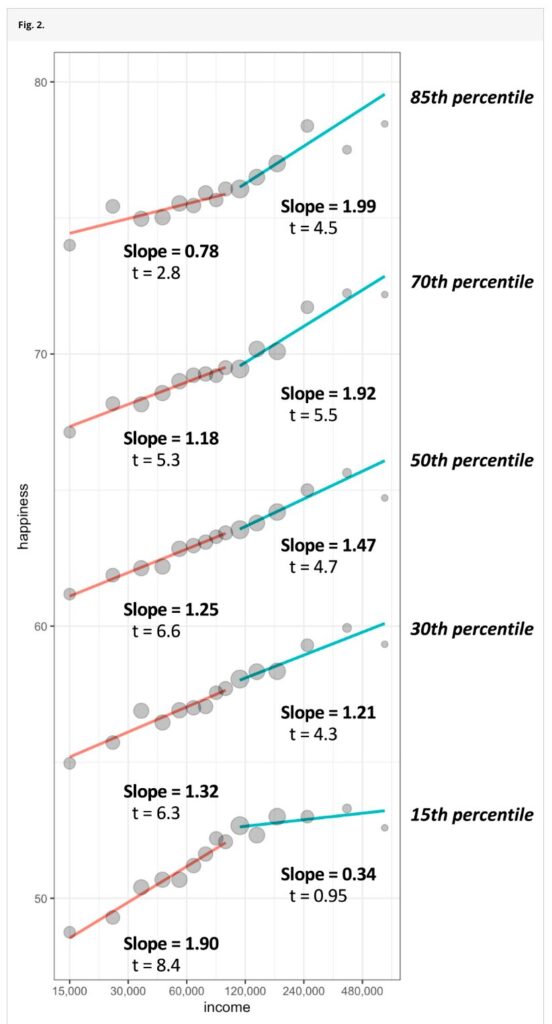

研究では、幸福度が高い人と低い人で傾向が分かれました。

とても不幸な人たちは、収入が増えると幸せになります。

ですが、ある程度を超えると効果が弱まりました。

逆に、もともと幸せな人たちは収入が増えるほどさらに幸せに。

つまり、「収入が増える=誰でも幸せ」とは限りません。

幸福度の「分布」が変わることが大切な発見でした。

この分布とは、どれくらい幸せな人が多いかを表したものです。

たとえば

- 下位15%の人たちは年収10万ドルで頭打ち

- 真ん中の人たちはゆるやかに上昇

- 上位30%の人は収入に応じてどんどん上昇

このように、収入の影響は人によって違う方向に現れるのです。

誰にでも同じ効果があるとは言えないということが明らかになりました。

最も不幸な人は年収10万ドルで変化が止まる

不幸だと感じている人ほど、お金の効果は早く頭打ちになります。

特に幸福度が低い下位15%の人たちはそうでした。

この人たちは、年収が10万ドルまでは急に幸せになります。

けれど、それを超えると急に変化が小さくなります。

つまり、「困っている状態からの脱出」にはお金が効きます。

しかし、あるところを超えるとそれ以上の幸福感は得られません。

研究者はこれを「フラット化」と呼びました。

たとえば

- 生活に困っている人が収入を得る

- 心の不安や悲しみがやわらぐ

- でも、心の深い悩みまでは解決できない

こうして、不幸な人の幸せは一定以上のお金では伸びないことが示されました。

収入が増えても「心の問題」が残ると、幸せは上がりにくくなります。

普通の人たちは収入が増えると少しずつ幸せに

幸福度が中くらいの人たちは、収入が上がるとゆっくり幸せになります。

この層は全体の30~70%にあたります。

特別に不幸でも、特別に幸せでもない人たちです。

この人たちは、収入の増加にともない、少しずつ幸福度が上昇します。

急激な変化はありませんが、安定した関係があります。

たとえば、年収が5万ドルから15万ドルになると、そのぶん幸せも上がります。

この層では

- お金によって生活の選択肢が増える

- 安心感が得られる

- 心のゆとりが生まれる

このような理由から、平均的な人にとって収入の増加は確かにプラスに働くのです。

収入と幸せの関係が「ゆるやかに続いている」ことが確認されました。

もともと幸せな人は収入でさらに幸せに

もともと幸せな人たちは、収入が増えるとさらに幸せになります。

特に幸福度が高い上位30%の人にこの傾向が見られました。

この層では、年収が10万ドルを超えると、幸福度が加速して伸びていきました。

つまり、お金があればあるほど「もっと幸せになれる」層がいるのです。

これは多くの人が想像していたのとは逆の結果でした。

お金があっても頭打ちになると思われがちでしたが、違っていたのです。

具体的には

- 収入が15万ドルから25万ドルに増える

- その分、趣味や経験に使えるお金が増える

- 自分らしい生活を楽しめるようになる

このように、幸福度が高い人たちはお金でさらに豊かな感情を得られるのです。

収入が上がるほど幸せも加速する人がいるという新しい発見でした。

高所得者の幸福感はむしろ加速していた?

お金持ちになるほど幸せがさらに増える人がいます。

これまでの考えでは、収入が多くても幸せは変わらないと思われてきました。

しかし今回の研究では、逆の現象が見つかりました。

特に幸福度の高い人は、年収が10万ドルを超えると幸福度の伸びが大きくなっていました。

これは「加速」と呼ばれる動きです。

少しの収入増で、大きく幸せを感じるようになるということです。

この層では

- お金を自由に使える

- 自分にとって価値のあることに投資できる

- 時間や人間関係に余裕が生まれる

このような条件がそろって、高所得者の中には幸せがぐんぐん増える人もいるとわかりました。

お金で買える幸せと買えない幸せ

お金で解決できる悩みとできない悩み

まずお金では解決できることと、できないことがあります。

今回の研究はそれをはっきりと示しました。

たしかに、収入が少ない人はお金で生活の不安が減ります。

家賃、食費、医療などの心配がなくなります。

けれど、ある程度の収入を超えると、そうした悩みはすでに解消されています。

その先にあるのは、もっと深い心の問題です。

たとえば、愛情の欠如や心の喪失感などは、お金では埋められません。

研究では、年収10万ドルを超えると、最も不幸な人の幸福度が上がらなくなりました。

具体的には

- お金で「生活の困難」は減る

- でも「心の痛み」には効かない

- その差が幸福度の変化に現れる

つまり、お金の力には限界があり、すべての幸せは買えないことが示されたのです。

物質的な豊かさと心の安らぎは別物だとわかります。

心の痛みは収入では消えない?

お金があっても、心の苦しみが残ることがあります。

研究では、非常に不幸な人たちは、年収が増えてもある所から幸せが変わりませんでした。

その理由の一つが「心の痛み」です。

たとえば、大切な人を失った悲しみや、心の病などが挙げられます。

こうした問題は、どれだけお金があっても簡単には解決しません。

だからこそ、年収10万ドルを超えても幸福度が伸びないのです。

つまり、収入が増えても、心の奥にある苦しみは残る可能性があります。

たとえば

- 家族を亡くした悲しみ

- 長く続く不安やうつ状態

- 愛情が得られない寂しさ

これらはお金では直接解決できない悩みです。

幸せには「心の健康」も重要だということが見えてきました。

幸せの平均だけでは本当の姿が見えない

平均だけを見ると、大事な違いが見えなくなります。

これまでの多くの研究は、幸福度の「平均値」に注目していました。

けれど、今回の研究では人それぞれの違いが強調されました。

同じ年収でも、感じ方には大きな差があるのです。

だから、平均だけで「お金が幸せにどれだけ影響するか」は判断できません。

実際に調べてみると、不幸な人・普通の人・幸せな人で全く違う動きがありました。

たとえば

- 不幸な人はある地点で幸せが止まる

- 幸せな人はむしろ加速する

- 真ん中の人はゆっくり上昇する

こうして、「ひとくくり」の分析では見えない事実が発見されたのです。

人の感情は平均だけでは説明できないことがわかりました。

「天井効果」が見落としを生んだ

ある質問の形式が、大事な違いを見えなくしていました。

過去の研究では「昨日幸せでしたか?」のような質問を使っていました。

その答えは「はい」か「いいえ」のどちらかです。

でも、とても幸せな人と、まあまあ幸せな人の違いは見えません。

このように、質問の形式によっては「上限」ができてしまいます。

このことを「天井効果」といいます。

天井効果があると、どれだけ幸せでも「はい」としか答えられません。

だから、さらに幸せになる変化が見えなくなるのです。

たとえば

- 幸せの差を区別できない

- すべて「満点」になってしまう

- 本当の違いが数字に表れない

このように、質問のしかた次第で結果が変わることが明らかになりました。

研究の方法はとても重要だということがわかります。

幸せの研究には注意点がいっぱい

幸せの研究には、たくさんの落とし穴があります。

今回の研究は、過去の調査方法の弱点を見つけました。

たとえば、質問の形式や、集計方法の選び方です。

また、「幸せ」と「不幸」を区別せずにまとめてしまうと、違いが見えません。

さらに、人によって感じ方が違うのに、それを無視すると誤解が生まれます。

だからこそ、研究者たちはお互いに協力し、もう一度調べ直しました。

注意すべき点としては

- 質問の形式に偏りがないか

- 幸せの感じ方に個人差があるか

- 分析で平均だけに頼っていないか

こうした点を見直すことで、より正しい結果にたどり着くことができました。

科学の方法を工夫することが、真実に近づく道になります。

お金と幸せの本当の見方とは?

「お金=幸せ」は一部の人にだけ当てはまる

まずお金があるほど幸せになるとは限りません。

研究によると、その考えが当てはまるのは一部の人だけでした。

たとえば、もともと幸せな人たちには効果が強く現れます。

でも、不幸な人たちには限界があるとわかりました。

つまり「お金=幸せ」という考えは、すべての人に通用しないのです。

大切なのは「誰にとって、どんなときに」お金が役に立つのかを見ることです。

具体的には

- 不幸な人:収入が増えてもあるところで頭打ち

- 普通の人:ゆっくりと幸せが増える

- 幸せな人:さらに幸福度が加速する

このように、お金の効果には個人差があることが研究で示されました。

「一律に当てはめる見方」は正しくないとわかったのです。

幸せの分布を見てはじめてわかること

「全体の平均」だけでは見えないことがあります。

研究では、人の幸せの広がり=分布を見ることが大切だと示されました。

たとえば、同じ年収でもとても幸せな人とそうでない人がいます。

その差は、ただの平均ではわかりません。

そこで研究者たちは、全体を5つのグループに分けて調べました。

15%、30%、50%、70%、85%のように幸福度の層を分けたのです。

すると、収入の影響がグループごとに全く違うことがわかりました。

たとえば

- 下位15%では年収10万ドルで効果が止まる

- 上位85%では年収が増えると幸せが加速する

- 中間層はなだらかに上昇する傾向

このように、幸せの分布を見ると全体の動きがより正確にわかるのです。

部分ごとの違いを知ることで、見落としがなくなります。

科学者たちが力を合わせて解決した対立

この研究は、意見の違う研究者たちの協力で生まれました。

元々、2つの有名な研究が正反対の結論を出していました。

一方は「年収75,000ドルで幸福度が止まる」とし、

もう一方は「収入が上がれば幸せもずっと上がる」としていました。

このままでは、どちらが正しいか分からないままでした。

そこで両方の研究者が協力して、同じデータをもとに再分析しました。

これを「敵対的協働」といいます。

協力の中でわかったことは

- どちらの研究も一部は正しかった

- 方法の違いで見える結果が変わった

- より深い理解には共同作業が効果的だった

つまり、意見の違いも対話と検証で乗り越えられるということが証明されました。

科学の力は「協力」によってより強くなります。

幸せを測る方法で結果が変わる

どんな方法で幸せを測るかによって、結果は大きく変わります。

たとえば、過去の調査では「昨日幸せだったか?」のような質問が使われました。

これは「はい」「いいえ」でしか答えられません。

一方、今回の研究では「今どのくらい幸せか?」を連続的な数字で答えます。

この違いが大きな差を生みました。

前者では「とても幸せ」と「まあまあ幸せ」が区別できません。

そのため、幸せの上限にいる人たちの違いが見えませんでした。

測り方の違いは

- 幸福の「量」が細かく見えるかどうか

- 人の感情の変化を正確に捉えられるか

- 結果の解釈に影響するかどうか

つまり、調査のやり方によって見える現実が変わるということです。

より良い方法を使うことで、より正確な答えにたどり着けます。

自分にとっての「ちょうどいい幸せ」を考える

どれくらいのお金があれば幸せかは、人によって違います。

今回の研究でも「この金額でみんな幸せになる」という線はありませんでした。

人それぞれに、収入と幸せの関係は違っていたのです。

だからこそ、自分にとっての「ちょうどいい幸せ」を考えることが大切です。

それはたとえば、安心して暮らせることかもしれません。

または、自由な時間を持てることかもしれません。

大事なのは、他人と比べるのではなく、自分の基準を持つことです。

考えるポイントは

- どんなときに心が落ち着くか

- どのくらいの収入で不安が減るか

- どんな生活が「自分らしい」と感じるか

このように、自分に合った幸せの形を見つけることが本当の豊かさにつながります。

お金の量だけでなく、その使い方や感じ方が重要なのです。

最後に

今回紹介した研究からわかったのは、「お金があれば幸せになれる」とは限らないということです。

たしかに、生活に困っているときは収入が増えることで安心できます。

でも、ある程度の収入を超えると、その効果は人によって変わってきます。

もともと不幸な人はあまり変化がなくなり、逆に、もともと幸せな人はさらに幸せになっていくこともあります。

つまり、お金と幸せの関係は一人ひとり違うということです。

大事なのは、他人と比べるのではなく、自分にとって何が幸せかを考えることです。

安心できること、自由な時間を持てること、大切な人と過ごせること。

そうした自分だけの「幸せの形」を見つけることが、本当の豊かさにつながります。

お金はそのための手段であって、目的ではありません。

この記事が、あなたにとってのちょうどいい幸せを考えるヒントになればうれしいです。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。