「年収の遺伝」について考えたことはありますか?

自分の稼ぐお金は、親から受け継いだ遺伝で決まってしまうのでしょうか。

実は最近、双子の研究から、年収の遺伝と環境の影響力が明らかになってきました。

論文「Inequality of Opportunity in Japan: A behavioral genetic approach」では、日本人男性の双子1,006人を対象に、学歴や収入の差が遺伝と環境のどちらの影響を受けているのかを分析しています。

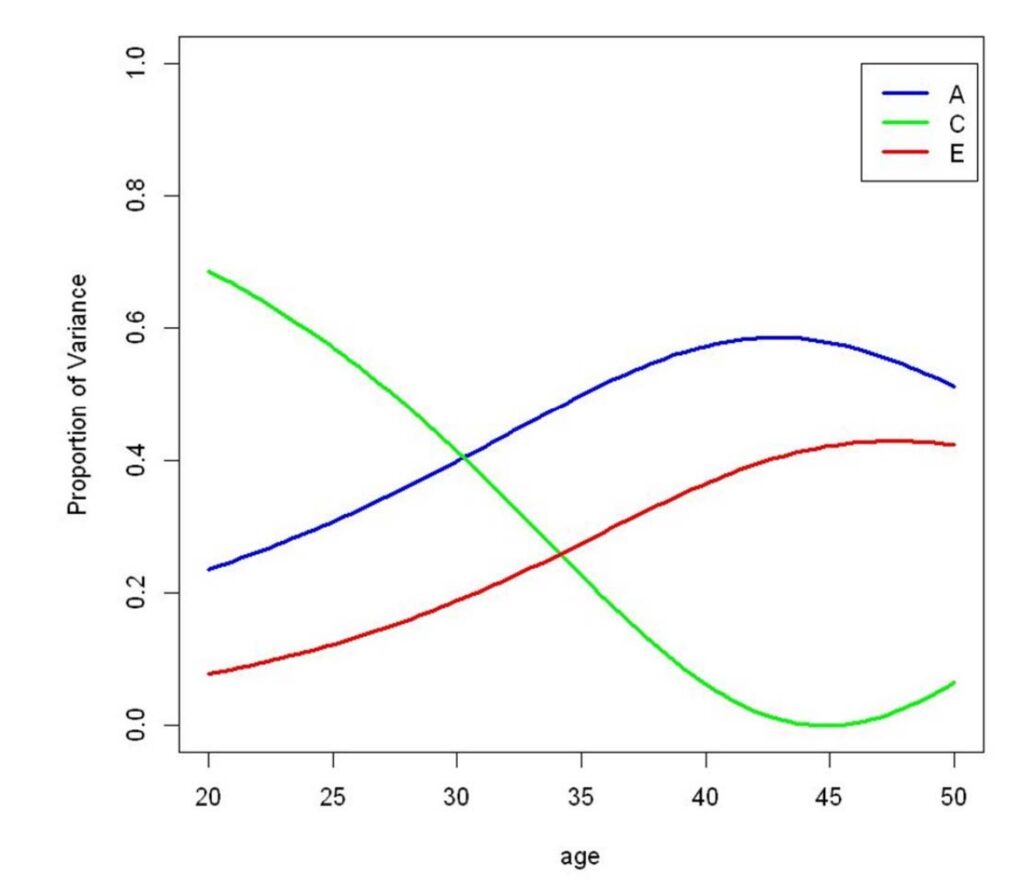

その結果、年齢とともに遺伝、家庭環境、それ以外の環境の影響の度合いが変わっていくことが分かりました。

つまり、生まれつきの能力はもちろん大事だけれど、それ以上に環境や個人の頑張りが重要ってことなんですね。

皆さんは将来どんな大人になりたいですか?

高収入を目指すもよし、夢を追いかけるもよし。

でも、自分の人生は自分で決められる、そう思えるような社会であってほしいですよね。

さあ、年収と遺伝、そして環境の関係について、もっと詳しく見ていきましょう。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次

年収の遺伝率、双子研究で分かったこと

一卵性双生児と二卵性双生児の比較で年収の遺伝を分析

双子研究では、遺伝と環境の影響を分けて分析することができます。

一卵性双生児は遺伝的に同一ですが、二卵性双生児は遺伝的に50%しか一致しません。

そのため、一卵性双生児と二卵性双生児の類似度を比べることで、遺伝の影響の大きさを推定できるのです。

また、双子は同じ家庭で育つため、家族環境の影響も分析可能となります。

このような双子研究のデータを用いて、年収の遺伝と環境要因を調べた研究があります。

その研究で明らかになった、年収の遺伝率や家族環境の影響力について見ていきましょう。

年収の個人差に占める遺伝の割合は20〜40%

年収の個人差のうち、遺伝で説明できる割合は20〜40%程度であることが分かりました。

これは、一卵性双生児と二卵性双生児の年収の類似度を比較した結果です。

つまり、年収の差の半分以上は遺伝以外の要因で決まるということになります。

遺伝の影響は、加齢とともに相対的に大きくなる傾向もみられました。

具体的には、以下のような変化が観察されています。

- 20歳前後:遺伝の影響は約20%

- 60歳前後:遺伝の影響は40%近くまで上昇

ただし、遺伝の影響力は年齢を通じて一定であり、他の要因の影響力が減少することで、相対的な割合が増加したのです。

年収の個人差を生み出す要因としては、遺伝だけでなく、家族環境や個人特有の環境も重要だといえるでしょう。

家族環境の影響は20歳前後で40%以上、60歳前後でほぼ0%

家族環境(共有環境)の影響力は、20歳前後では40%以上ありましたが、60歳前後ではほぼ0%まで減少しました。

その「家族環境」には、親の収入や教育方針、家庭の雰囲気などが含まれます。

若い時期には、家族環境の影響を強く受けますが、年齢とともにその影響は小さくなっていくようです。

一方で、個人特有の環境要因の影響力は加齢とともに増加していきました。

これは、以下のような変化を示しています。

- 20歳前後:家族環境の影響は40%以上、個人特有の環境の影響は30%程度

- 60歳前後:家族環境の影響はほぼ0%、個人特有の環境の影響は60%以上

つまり、若い頃は家族の影響を受けやすいですが、年齢を重ねるにつれて、自分自身の努力や経験が年収に大きく関わってくるのです。

個人特有の環境要因は加齢とともに増加

個人特有の環境要因(非共有環境)は、加齢とともに影響力が増加し、60歳前後では60%以上を占めるようになります。

その環境要因には、教育歴、職業経験、結婚、住居など、個人に独自の経験が含まれます。

これらの要因は、遺伝や家族環境とは独立に、年収の個人差に寄与しているのです。

特に、以下のような変化が見られました。

- 20歳前後:個人特有の環境要因の影響力は30%程度

- 60歳前後:個人特有の環境要因の影響力は60%以上に増加

このことから、自分自身の選択や努力が年収に与える影響は、年齢とともに大きくなることが分かります。

家族の影響力が減少する一方で、個人の責任が増大するといえるでしょう。

ただし、個人特有の環境要因には、本人のコントロールが難しい偶然の出来事も含まれます。

個人特有の環境要因が年収の個人差の半分以上を説明するようになる60歳前後では、自己責任論に陥らないよう注意が必要です。

年収の遺伝と教育達成度の関係

学業成績に影響する遺伝要因は年収にも影響

学業成績に影響する遺伝要因は、年収にも影響を与えていることが分かりました。

つまり、学業成績が良い人は、遺伝的な要因により年収も高くなりやすいということです。

一方で、学業成績とは別の遺伝要因が年収に影響する可能性も示唆されました。

これは、学力以外の遺伝的な能力や性格が、年収の個人差に寄与している可能性を意味します。

ただし、これらの結果は因果関係を示すものではなく、あくまで相関関係を表しています。

学業成績と年収の関連には、遺伝だけでなく、家庭環境など他の要因も関わっている点に注意が必要です。

教育年数に影響する遺伝要因は年収に直接影響しない

教育年数に影響する遺伝要因は、年収に直接的な影響を与えないことが示唆されました。

つまり、高学歴になりやすい遺伝的素因があったとしても、それが直接高年収につながるわけではないようです。

教育年数と年収の関連は、遺伝要因よりも環境要因の影響が大きいと考えられます。

ただし、教育年数と年収の間には相関関係があることから、間接的な遺伝の影響がある可能性は残ります。

例えば、以下のような間接的な影響が考えられます。

- 学歴が高いと、高収入の職業に就きやすい

- 高学歴者は、社会的なネットワークを築きやすい

- 教育を通じて、収入を得るためのスキルを身につけられる

このように、教育年数は年収に間接的な影響を与えている可能性があります。

ただし、教育年数から年収への直接的な因果関係は弱いことが、この研究で示唆されました。

学業成績とは無関係な家族環境要因が教育年数と年収に影響

学業成績とは無関係な家族環境要因が、教育年数と年収に影響を与えていることが分かりました。

つまり、家庭の経済状況や親の教育方針などが、子供の教育達成度や収入に影響するということです。

この結果は、日本社会に機会の不平等が存在することを示唆しています。

家庭環境による格差は、遺伝的な能力差とは独立に、教育達成度や収入の個人差を生み出しているのです。

具体的には、以下のような家族環境要因が考えられます。

- 親の収入が高いと、子供により良い教育環境を与えられる

- 親の教育に対する意識が高いと、子供の教育達成度が上がる

- 親の人脈や社会的地位が、子供の就職や昇進に影響する

このように、家族環境は子供の教育達成度や収入に多面的な影響を与えています。

学業成績とは無関係な家族環境要因が、教育年数や年収に影響を与えるという今回の結果は、日本社会の不平等の一端を示すものといえるでしょう。

教育年数から年収への因果関係は弱い

教育年数から年収への直接的な因果関係は弱いことが示唆されました。

つまり、高学歴だからといって必ずしも高収入になるわけではないということです。

同じデータを用いた別の研究では、一卵性双生児の学歴の差と収入の差を比較することで、教育の収益率が4.5%程度と推定されました。

これは、教育年数が1年増えると年収が4.5%増加することを意味します。

ただし、この効果は小さく、教育年数以外の要因が年収に与える影響の方が大きいといえます。

例えば、以下のような要因が考えられます。

- 個人の能力や努力

- 運や偶然の出会い

- 社会経済状況や労働市場の状況

したがって、高学歴だからといって高収入が保証されているわけではありません。

教育は年収アップの一つの手段ではありますが、教育年数から年収への直接的な因果関係は弱いことが、今回の研究で示唆されたのです。

年収と家族環境の関わり

裕福な家庭に生まれると教育達成度が高くなる傾向

裕福な家庭に生まれた子供は、教育達成度が高くなる傾向があります。

これは、親の収入が子供の教育費用を左右するためです。

裕福な家庭は、以下のような教育投資が可能です。

- 学習塾や家庭教師などの学習支援サービス

- 私立学校など、質の高い教育を受けられる環境

- 教育に関する情報や資源の入手が容易

一方、貧しい家庭では教育費用の捻出が難しく、子供に十分な教育機会を与えられないことがあります。

その結果、家庭の経済状況による教育格差が生まれるのです。

ただし、これは平均的な傾向であり、すべての裕福な家庭の子供が高学歴になるわけではありません。

家庭環境は教育達成度に影響を与える一要因ではありますが、子供の能力や意欲など他の要因も無視できません。

高学歴の親は子供の学力向上に熱心

高学歴の親は、子供の学力向上により熱心です。

そういった親は、教育の重要性を理解しており、子供の教育に力を入れる傾向があります。

具体的には、以下のような教育方針をとることが多いようです。

- 子供の学習習慣を重視し、勉強を促す

- 子供の学力に合わせた教材や学習法を選ぶ

- 子供の学習状況を把握し、適切なアドバイスを与える

このような親の姿勢が、子供の学習意欲を高め、学力向上につながっていくのです。

ただし、親の教育熱心さが行き過ぎると、子供に過度なプレッシャーを与えてしまう恐れもあります。

子供の主体性を尊重しながら、適度な支援を行うことが大切だといえるでしょう。

高学歴の親は、自身の教育経験を活かして、子供の学力向上に積極的に関わる傾向があります。

ただし、親の関わり方には注意が必要です。

親の収入が直接子供に継承されるケースも

親の収入が直接子供に継承されるケースもあります。

これは、親の資産を子供が受け継ぐことで、子供の収入が増加するパターンです。

具体的には、以下のような形で親の収入が子供に継承されます。

- 親の資産を相続することで、子供の資産が増える

- 親の事業を継ぐことで、子供の収入源が確保される

- 親のネットワークを活用することで、子供の就職や昇進が有利になる

このように、親の収入が直接的に子供の収入に影響を与えることがあるのです。

ただし、これは一部の富裕層に限られた話であり、大多数の家庭には当てはまりません。

また、相続税の存在など、親の収入が子供に継承されにくい社会制度もあります。

親の収入が子供に直接継承されるケースは一部に存在しますが、すべての家庭に当てはまるわけではありません。

家族環境の影響力は加齢とともに減少

家族環境の影響力は、加齢とともに減少していきます。

20歳前後では、家族環境が年収の40%以上を説明していましたが、60歳前後ではほぼ0%にまで低下しました。これは、以下のような理由が考えられます。

- 年齢とともに、自分自身の能力や努力が年収に反映されるようになる

- 親との同居率が下がり、親からの経済的支援が減少する

- 社会人としての経験を積むことで、家庭の影響力が相対的に小さくなる

つまり、年齢を重ねるにつれて、家族環境よりも自分自身の要因が年収に大きな影響を与えるようになるのです。

ただし、これは平均的な傾向であり、個人差が大きいことに注意が必要です。

また、若い世代の結果が、今の若者にもそのまま当てはまるとは限りません。

社会経済状況の変化により、家族環境の影響力が変化している可能性があります。

家族環境の影響力は加齢とともに減少する傾向がありますが、個人差が大きく、社会の変化に応じて影響力も変化する可能性があります。

年収アップに個人の努力は欠かせない

非共有環境、つまり個人特有の環境要因の影響力は大きい

年収の個人差に対して、非共有環境、つまり個人特有の環境要因の影響力は大きいことが分かりました。

非共有環境には、教育歴、職業経験、結婚、住居など、個人に独自の経験が含まれます。

これらの要因は、遺伝や家族環境とは独立に、年収の個人差に寄与しているのです。 特に、20歳前後では非共有環境の影響力は30%程度ですが、60歳前後では60%以上にまで増加します。

つまり、年齢を重ねるほど、自分自身の選択や努力が年収に与える影響が大きくなるということです。

ただし、非共有環境には本人のコントロールが難しい偶然の出来事も含まれている点には注意が必要です。

教育を受ける、スキルを磨くなどの努力が報われる

教育を受けたり、スキルを磨いたりするなどの個人の努力は、年収アップにつながります。

高学歴であることは、高収入を保証するものではありませんが、収入アップの可能性を高めます。 また、仕事に役立つスキルを身につけることで、より高い評価を得られる可能性があります。

具体的には、以下のような努力が年収アップにつながると考えられます。

- 大学や大学院で専門性の高い教育を受ける

- 資格取得や技能習得に励む

- キャリアアップを意識した転職や独立

ただし、教育を受けるためには時間とお金が必要です。 すべての人に平等に教育の機会が与えられているわけではありません。

また、スキルを磨くには自己投資が必要であり、その資金力には個人差があります。

教育を受けたりスキルを磨いたりする努力は年収アップににつながりますが、その機会は平等ではありません。

個人の努力だけでなく、機会の平等化も重要な課題だといえるでしょう。

遺伝に左右されない部分を伸ばすことが大切

遺伝で決まる部分もありますが、遺伝に左右されない部分を伸ばすことが大切です。

年収の個人差の20〜40%は遺伝で説明されますが、残りの60〜80%は環境要因によって決まります。

つまり、遺伝で決まってしまう部分もありますが、努力次第で伸ばせる部分の方が多いのです。

特に、非共有環境の影響力が大きいことを考えると、個人の選択や行動が年収に大きな影響を与えることが分かります。 遺伝に恵まれなくても、工夫次第で年収アップが可能なのです。

ただし、遺伝と環境の影響力は、年齢によって変化することには注意が必要です。 若いうちは家族環境の影響を強く受けますが、年齢とともに個人の努力が重要になってきます。

遺伝で決まる部分は変えられませんが、遺伝に左右されない部分を伸ばすことが年収アップのカギを握ります。

特に個人の選択と行動が重要であり、それが年収の個人差に大きな影響を与えるのです。

家族の支援を活かしつつ、自分の人生を切り拓く姿勢を

家族からの支援は大切ですが、最終的には自分の人生を自分で切り拓いていく姿勢が重要です。

特に若いうちは、家族環境の影響を強く受けます。 裕福な家庭に育ち、教育熱心な親に恵まれれば、教育達成度が高くなり、年収アップにつながりやすいでしょう。

ただし、家族の支援に甘えるだけでは、自立した社会人として成長することは難しいかもしれません。

家族の支援を活かしつつも、自分の人生を自分で切り拓いていく姿勢が大切なのです。 具体的には、以下のような行動が求められます。

- 家族の期待に応えつつ、自分の興味や関心に基づいて進路を選択する

- 家族からの経済的支援に頼るだけでなく、自分でお金を稼ぐ努力をする

- 家族の人脈に頼るだけでなく、自分で人間関係を築いていく

若いうちは家族の影響を受けやすいですが、年齢とともに自立していくことが望まれます。

家族からの支援に感謝しつつも、最終的には自分の人生を自分で決めていく覚悟が必要不可欠です。

自分の人生を切り拓く姿勢があれば、たとえ恵まれない家庭環境でも、年収アップが可能なのです。

日本社会には機会の不平等が存在する

遺伝の影響を除いても、家庭環境の格差が年収格差を生む

日本社会では、遺伝の影響を除いても、家庭環境の格差が年収格差を生んでいます。

双子研究の結果、家庭環境の影響は年収の個人差の30〜40%を説明することが分かりました。

つまり、家庭の経済状況や親の教育方針などが、子供の将来の年収に影響を与えているのです。

これは、日本社会に機会の不平等が存在することを示唆しています。

生まれ育った家庭環境によって、教育の機会や将来の収入が左右されてしまうのは、望ましい姿とは言えません。

もちろん、すべての格差が家庭環境に由来するわけではありませんが、無視できない影響があることは確かです。

日本社会には機会の不平等が存在し、その一因は家庭環境の格差にあります。

遺伝ではなく環境要因によって格差が生まれているのであれば、社会全体で取り組むべき課題だといえるでしょう。

親の社会経済的地位が子供の将来を左右する傾向

親の社会経済的地位が高いほど、子供の教育達成度や収入が高くなる傾向があります。

これは、親の収入や学歴が子供の教育機会や就職に影響を与えるためです。 例えば、以下のような影響が考えられます。

- 高収入の親は、子供により良い教育環境を与えられる

- 高学歴の親は、子供の教育により熱心で、学力向上につながる

- 社会的地位の高い親は、子供の就職や昇進に有利なネットワークを持つ

このように、親の社会経済的地位が高いことは、子供の将来に有利に働くのです。

その結果、親の地位が高い家庭の子供ほど、教育達成度や収入が高くなる傾向が生まれます。

ただし、これはあくまで平均的な傾向であり、すべてがそうなるわけではありません。 親の地位が低くても、本人の努力次第で教育達成度や収入を高めることは可能です。

しかし、機会の平等が保障されていない現状では、親の社会経済的地位が子供の将来を左右してしまう傾向は否めません。

真の実力主義の実現にはさらなる取り組みが必要

日本社会は一応、実力主義を標榜していますが、真の実力主義の実現にはさらなる取り組みが必要です。

機会の不平等が存在する限り、個人の実力だけで社会的地位が決まるわけではありません。

家庭環境という、本人の努力ではどうにもならない要因が、将来の収入に影響を与えてしまうのです。

これでは、幼少期からの競争を勝ち抜いた者が高収入を得るという、真の実力主義とは言えません。

真の実力主義を実現するためには、以下のような取り組みが必要だと考えられます。

- 教育の機会均等を徹底し、家庭環境による教育格差をなくす

- 採用や昇進の基準を明確にし、家柄ではなく実力で評価する

- 働き方を柔軟にし、家庭の事情で不利にならないようにする

このような取り組みを通じて、家庭環境の影響を最小限に抑えることが重要です。

そうすることで、個人の実力が正当に評価され、真の実力主義社会に近づくことができるでしょう。

日本社会はまだ真の実力主義とは言えませんが、機会の平等を実現するための取り組みが求められています。

教育の機会均等の推進や、多様な人材の活躍支援など

教育の機会均等を推進したり、多様な人材の活躍を支援したりするなど、機会の平等を実現するための具体的な取り組みが必要です。

特に重要なのは、教育の機会均等です。 家庭の経済力によって教育の質に差がつくことがないよう、公教育の充実が求められます。

また、高等教育についても、奨学金制度の拡充など、経済的な理由で進学をあきらめることがないような支援が必要でしょう。

さらに、社会に出てからも、多様な人材が活躍できる環境づくりが大切です。 例えば、以下のような取り組みが考えられます。

- 性別、年齢、障害の有無などにかかわらず、実力で評価する

- 育児や介護など、家庭の事情を抱える人が働きやすい職場環境を整備する

- 非正規雇用の処遇を改善し、正社員との格差を是正する

このような取り組みを通じて、家庭環境に左右されない、多様な人材の活躍を後押しすることが重要です。

教育の機会均等と多様な人材の活躍支援は、機会の不平等を是正するための車の両輪だといえるでしょう。

日本社会が真の実力主義を実現するためには、このような具体的な取り組みが欠かせません。

最後に年収と遺伝のまとめ

さて、今回の双子研究から見えてきたのは、年収の個人差には遺伝と環境の両方が影響しているということです。

さらに、年齢とともに遺伝、家庭環境、それ以外の環境の影響の度合いが変わっていくことも分かりました。

ただし、機会の不平等を解消するには、社会全体で取り組むことが必要不可欠です。

教育の機会均等を徹底したり、多様な人材が活躍できる環境を整えたりすることで、家庭環境の影響を最小限に抑えることが可能となります。

そうすることで、私たち一人ひとりの実力が正当に評価される、真の実力主義社会が実現するはずです。

みなさんも、自分の可能性を信じて、これからの人生を歩んでいってください。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。