協調性(Agreeableness)は、人間関係を円滑にし、集団の調和を促進するために不可欠なスキルです。

この能力は、個人の幸福感や社会全体の生産性を向上させるために、どのような環境でも極めて重要です。

家庭、職場、友人関係、さらには広い社会活動においても、協調性がなければ、人々は効果的に協力し合い、共通の目標を達成することが困難になります。

この記事では、協調性が個人と社会にどのような利益をもたらすのか、その具体的な方法と事例を通じて探ります。

協調性の重要性を理解することは、より充実した人間関係を築き、社会全体の調和を促進する第一歩です。

それでは、協調性の深い洞察とその実践的な応用について見ていきましょう。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

HEXACO協調性の概要

協調性とは何か?

協調性は、他人との調和を大切にし、協力的に行動する性格の特性です。

この性格特性は、人間関係の質を高め、対人トラブルを避けるために重要です。協調性の高い人は、以下のような特徴があります。

- 他人の意見を尊重する

- 積極的に協力を提案する

- コンフリクト(争い)の解決に努める

これに対し、協調性が低い人は、自己中心的で、他人との衝突が多くなることもあります。

協調性は、社会生活をスムーズに送るために不可欠な要素と言えるでしょう。協調性は人間関係を円滑にし、多くの利益をもたらします。

HEXACOモデルとは?

HEXACOモデルは、性格を6つの次元で評価する心理学的理論です。このモデルによれば、人間の性格は以下の6つの要素で構成されています。

- 正直・謙虚さ

- 情緒安定性

- 開放性

- 外向性

- 協調性

- 誠実性

協調性は、これらの中でも特に人間関係に影響を与える要素とされています。

協調性が高い人は、周囲と良好な関係を築きやすく、社会的な活動でも成功しやすい傾向にあります。このモデルは、性格の多面性を理解するのに役立ちます。

より詳細にHEXACOモデルを知りたい方は以下の記事もご覧ください。またこちらからHEXACO心理テストを受けることもできます。

MBTIのFとTとの関連性

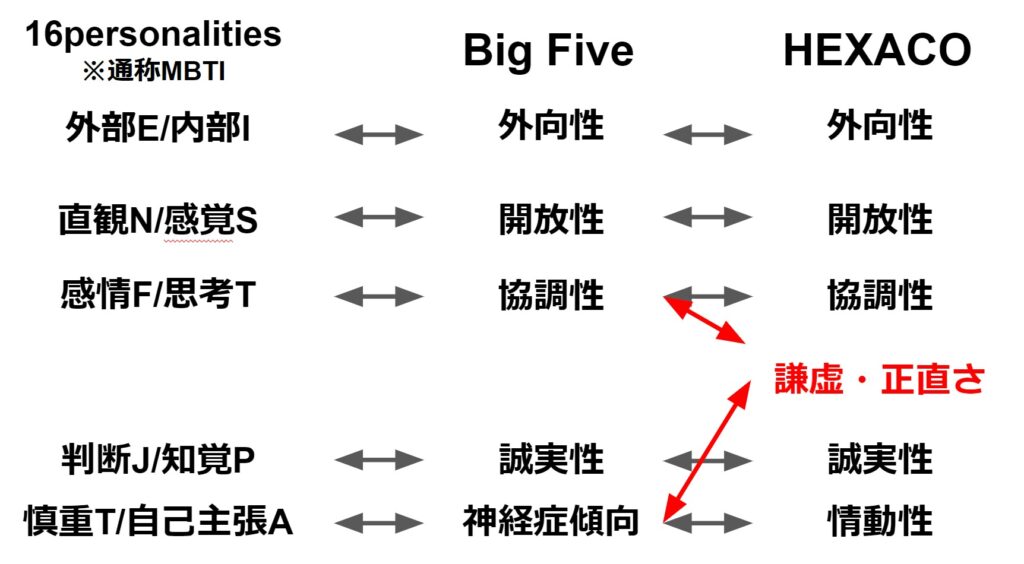

学術的に信頼されたビッグファイブと、16タイプで性格を分類するMBTIは関連があるとする論文があります。主な相関関係は以下の通りです。

| 相関表 | E | I | N | S | F | T | J | P |

| 外向性 | 強い正 | 強い負 | 正 | 負 | ||||

| 開放性 | 正 | 負 | 強い正 | 強い負 | 負 | 正 | ||

| 協調性 | 正 | 強い負 | ||||||

| 誠実性 | 負 | 正 | 強い正 | 強い負 | ||||

| 神経症傾向 | 負 | 正 | 負 | 正 | 正 | 負 |

ここから分かる通り、ビッグファイブやHEXACOの誠実性と、MBTIのF・Tは相関がある可能性があります。図でまとめると以下のようになります。

協調性の科学的根拠

協調性の遺伝率とは?

遺伝率は、この性格特性がどれだけ遺伝するかを示します。

一般的に、性格特性の遺伝率は約50%とされていますが、協調性の遺伝率も同様です。遺伝による影響を受ける部分として、以下のような要素が考えられます。

- 家族間での協調性の伝達

- 親から子への行動様式の模倣

- 生得的な気質の影響

しかし、環境や育ちの条件も協調性に大きな影響を与えるため、遺伝だけがすべてではありません。

人は学習や経験を通じて協調性を高めることができます。遺伝と環境の両方が、協調性に影響を与えることを理解することが重要です。

協調性と脳の関係

協調性は、特定の脳の領域と密接に関連しています。

脳の前頭前野や帯状皮質が、協調性に大きく関与しているとされています。これらの脳領域は、以下のような機能を持ちます。

- 社会的行動の調節

- 衝動の抑制

- 感情の処理

これらの機能は、他人との協力や調和を図る上で重要な役割を果たします。脳のこれらの部分が活発に働くことで、人はより協調性を発揮できるようになります。

脳の構造と機能が、私たちの社会的行動にどのように影響を与えるかを理解することが大切です。

研究から見る協調性の重要性

さまざまな研究によって、協調性の社会的重要性が明らかにされています。

協調性が高い人は、以下のような利点を享受することができます。

- 対人関係のトラブルが少ない

- チームワークがスムーズに進む

- コミュニティ内での信頼感が増す

これらの研究結果は、協調性が個人の成功だけでなく、集団全体の調和にも寄与することを示しています。

協調性は、人々が共同で目標を達成する上で非常に価値のある特性です。個人的な成功と社会的な調和の両方を促進する重要な要素です。

協調性の特徴と現れ方

協調性の主な特徴

この特性が高い人は、他者への配慮が深く、共感能力も豊かです。このような人々は通常、以下のような特徴を示します。

- 他人の気持ちを理解しやすい

- 衝突を避け、調和を重視する

- 助け合いの精神が強い

これらの特徴によって、協調性の高い人は周囲からの信頼を得やすく、多くの社会的場面で重宝されます。

協調性は、個人の人間関係だけでなく、プロフェッショナルな環境においても大きな強みとなります。対人関係をスムーズにし、円滑なコミュニケーションを促進します。

協調性が高い人の行動パターン

協調性が高い人は、他者との関係を大切にし、積極的に協力を求める傾向にあります。彼らの行動パターンには以下のようなものがあります。

- 積極的にチーム活動に参加する

- 他人の意見を尊重し、意見の調整を図る

- 衝突を避けるための努力を惜しまない

これによって、協調性の高い人は、さまざまな社会的、職業的な状況でリーダーや協力者として求められます。彼らは、和解と進展をもたらすための重要な役割を担うことが多いです。

これらの行動は、彼らがどのようにして周囲との良好な関係を築いているのかを示しています。

協調性が低い人の行動パターン

協調性が低い人は、自己中心的な行動が目立ち、他者との衝突が多いことがあります。

こうした人々の行動パターンは、以下のように表れることが多いです。

- 他人の意見を容易に受け入れない

- 独断で行動することが多い

- 対立を引き起こすことがある

これらの特徴により、協調性が低い人は、人間関係やチームワークにおいて問題を引き起こすことがあります。彼らはしばしば、周囲との摩擦を生じさせる原因となります。

これらの行動は、多くの社会的、職業的な課題を生み出す原因となり、「ダークトライアド」「ダークテトラッド」と呼ばれています。

協調性が影響する人間関係

職場での協調性の役割

職場での協調性は、チームワークと生産性の向上に不可欠です。協調性が高い職場環境では、以下のような利点があります。

- コミュニケーションがスムーズに行われる

- プロジェクトが効率的に進行する

- 従業員間の満足度が高まる

これらの点から、協調性は組織全体の成功に寄与する重要な要素であると言えます。職場で協調性を高めることは、個々の従業員だけでなく、組織全体の士気と成果に直接影響します。

協調性が高い職場は、より快適で生産的な環境を提供します。

プライベートな関係と協調性

プライベートな人間関係においても、協調性は大きな役割を果たします。友人や家族間の関係において協調性が高い場合、以下のような利点があります。

- 信頼関係が強化される

- 対立が減少する

- 共有活動が楽しめる

これにより、個人の幸福感が高まり、より満足のいく人間関係が築けます。家庭や友人関係での協調性は、日常生活の質を高めることに直結しています。

協調性は、家庭や友情における調和と幸福を支える要因です。

社会活動と協調性

社会活動における協調性は、コミュニティの結束力を高めます。ボランティア活動や地域イベントなどで協調性が発揮されると、以下のような影響があります。

- 地域コミュニティの一体感が増す

- 社会的な問題解決が効果的に行われる

- 参加者間の相互理解が深まる

協調性が高い個人は、これらの活動を通じて、地域社会に積極的に貢献することが可能です。これにより、より強固で支え合えるコミュニティが形成されることが期待されます。

協調性を高める方法

協調性を高める方法

この特性を高めることは、個人の社会的スキル向上に直結します。

協調性を向上させるためには、以下のようなアプローチが効果的です。

- 積極的なリスニングを実践する

- 異なる視点を尊重することを学ぶ

- コミュニケーション技術を磨く

これらの技術を身につけることで、人は他者との関係を改善し、より協調的な行動を取りやすくなります。協調性の向上は、個人の人間関係だけでなく、職場や社会活動においても大きな利益をもたらします。

これらの方法を実践することで、より効果的に人間関係を築くことができます。

エンパシー(共感)能力の養成

エンパシー(共感)能力は、他者の感情や状況を理解し共感する能力です。

この能力を養成することで、協調性は自然と高まります。以下のような方法が役立ちます。

- 他者の立場に立って物事を考える練習をする

- 感情的な反応を抑え、理解を深める

- コミュニケーションの際、非言語的サインに注意を払う

エンパシーを深めることで、より良い人間関係が築けるようになり、協調性も自然と向上します。

この能力は、あらゆる社会的相互作用において極めて重要で、他者との関係を深めるための鍵です。

対人関係のストレス管理

対人関係で生じるストレスを適切に管理することは、協調性を保つために重要です。

効果的なストレス管理方法には、以下のようなものがあります。

- ストレスの原因を特定し、対策を立てる

- リラクゼーション技術を学び、実践する

- ポジティブな対人関係を積極的に築く

これらの方法を通じて、個人は対人関係の圧力を減少させ、協調性を損なうことなく対応することができます。ストレス管理は、健全な社会生活を維持する上で不可欠です。

適切なストレス管理が、協調性の維持にどれほど役立つかを理解することが重要です。

協調性の心理的側面

協調性と感情のコントロール

この特性の高さは、感情を適切にコントロールできる能力と関連が深いです。感情のコントロールを学ぶことで、以下のような利点があります。

- 感情的な衝動による衝突を避ける

- 緊張状態を和らげるための冷静さを保つ

- 対人関係での理解と共感を深める

これらのスキルは、協調性を向上させるだけでなく、全体の人間関係にも良い影響を及ぼします。感情のコントロールは、協調性を支える基礎的な要素です。

感情を適切に管理することが、協調性の発揮には不可欠です。

協調性とストレス反応

協調性が高い人は、ストレス反応をうまく管理する傾向にあります。 ストレスに対する健全な反応には、以下のような特徴が見られます。

- ストレス源から逃避せず、積極的に対処する

- 支援を求めたり、提供したりすることでストレスを軽減する

- 冷静で計画的なアプローチを採用する

これらの反応は、ストレスが協調性に悪影響を与えることを防ぎます。ストレス管理能力は、協調性と密接に連携して機能します。

適切なストレス管理が、協調性を保持するためにどれだけ重要かを理解することが大切です。

協調性と幸福感

協調性は、個人の幸福感とも密接に関連しています。

幸福感が高いと感じる人は、一般的に以下のような特徴を持ちます。

- 他人との良好な関係を維持する

- 社会的な支援を得やすい

- 感謝や満足を日常的に感じる

これらの特徴は、協調性が高いことにより強化されます。協調性が個人の幸福に寄与することは、多くの研究で支持されています。

良好な人間関係と高い協調性が、より豊かな人生を送るための鍵です。

協調性の事例研究

実世界の協調性の事例

協調性が社会や職場でどのように機能するか、具体的な事例を通じて見てみましょう。

実際の事例を挙げることで、協調性の効果をより深く理解できます。

- 成功したチームプロジェクトでの協力

- コミュニティイベントの運営における協力

- 災害時の協力と支援の動き

これらの事例から、協調性が個人や集団にどのようなプラスの影響を与えるかがわかります。実世界での協調性の展示は、理論だけではなく、実践的な価値があることを示しています。

実際に協調性を発揮することが、多くの状況でどれほど役立つかを理解することが重要です。

協調性の改善事例

個人や団体が協調性を意識的に向上させた事例も参考になります。

以下のような取り組みが成功を収めています。

- 研修プログラムを通じた協調性の向上

- コミュニケーションワークショップの開催

- チームビルディング活動の強化

これらの改善事例は、協調性が意識的な努力により育成されることを示しています。組織や個人が取り組むことで、協調性は明確に向上することが可能です。

これらの事例は、協調性を向上させるための有効な方法として参考になるでしょう。

協調性がもたらすポジティブな影響

協調性は、多くのポジティブな社会的および個人的影響をもたらします。

この特性の影響は広範囲にわたり、以下のような良い結果を生み出します。

- 集団内の対立の軽減

- 効率的な問題解決

- 高い組織的な生産性

これらのポジティブな結果は、協調性の重要性を裏付けるものです。協調性が高まることで、個人や集団はより成功しやすくなります。

協調性がいかに有益であるかを認識することは、その価値をさらに高めるための動機付けになります。

最後に

協調性は、個人の社会生活や職場環境、さらには広いコミュニティにおいても、非常に重要な役割を果たします。以下のポイントに重点を置いて説明しました:

- 協調性の基本的な概念:協調性は、他者と効果的に働きかけ、共に目標を達成する能力です。

- 協調性の個人的および社会的な利点:良好な人間関係の維持、職場や社会活動での生産性向上など、協調性がもたらす多くの利益を紹介しました。

- 協調性を高める方法:積極的なリスニング、エンパシーの養成、感情のコントロールなど、協調性を向上させる具体的なスキルについて解説しました。

- 協調性の実際の事例:実世界での成功例や改善事例を通じて、理論だけでなく実践的な価値も示しました。

協調性は、単に平和を保つための技術以上のものです。

それは、個人の幸福感を高め、社会全体の調和と生産性を向上させるための基本的な能力です。

この記事が、より協調的な環境を築くための理解と動機付けに役立つことを願っています。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。