皆さん、こんにちは!今日は日本人の性格について、面白い研究成果をシェアしたいと思います。

この研究では、世界56ヶ国、約18,000人のデータを使って、ビッグファイブ(外向性、協調性、誠実性、神経症傾向、開放性)と呼ばれる五つの性格特性を分析しています。

この研究の興味深いポイントは、異なる文化や地域によって、これらの性格特性がどのように異なるかを探ることです。

たとえば、日本人はどのような性格特性が強いのでしょうか?

他の国と比べて、日本人の性格は特にどの特性が低いのでしょうか?もしくは高いのでしょうか?

このような疑問に答えるために、研究者たちは多言語に訳された性格診断ツールを使用しています。

今回のテーマは、私たちがどのようにして自分たちの行動や感情が文化によって形成されるか、そして異なる背景を持つ人々をより深く理解するための一歩となるでしょう。

それでは、この「日本人の性格」という興味深い研究について、一緒にもっと探ってみましょう!

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次

日本人の性格:ビッグファイブ性格特性の観点から

日本の性格プロファイルの独特さとは?

日本は他の国と比べて独特な性格特性を持っています。 この国の文化的背景と歴史が、その性格形成に深く影響を与えているのです。以下にその特徴をまとめます。

- 内向性:日本人は一般に内向的であり、これは個人のプライバシーを重視し、控えめな行動を好む文化に起因します。

- 低い協調性:一見すると協調性が高いように感じるかもしれませんが、実際には自己主張を抑える傾向にあるため、本当の意味での協調性は低いと言えます。

- 高い神経症傾向:不安やストレスに対する感受性が高く、これが精神的健康問題につながることもあります。

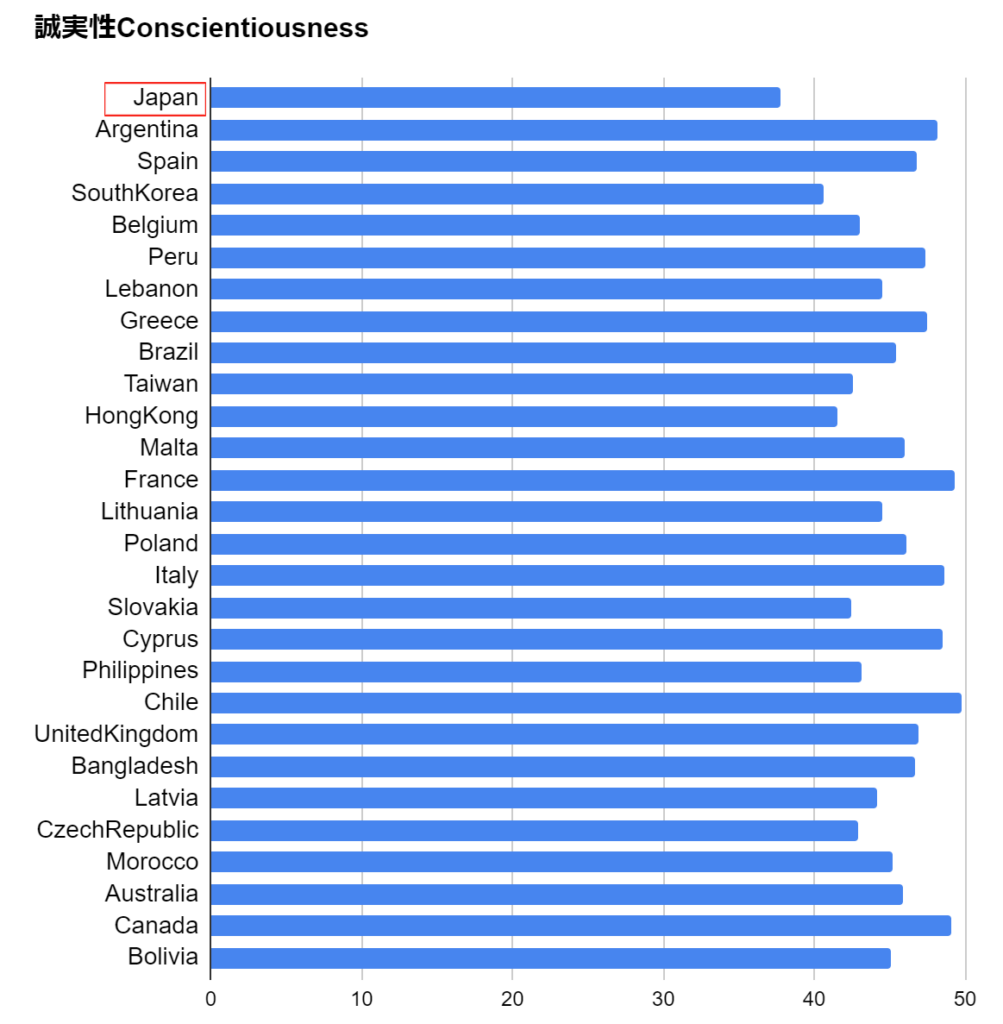

- 誠実性の低さ:誠実性が高いと見られがちですが、これは社会的期待に応えようとする圧力からくるものです。

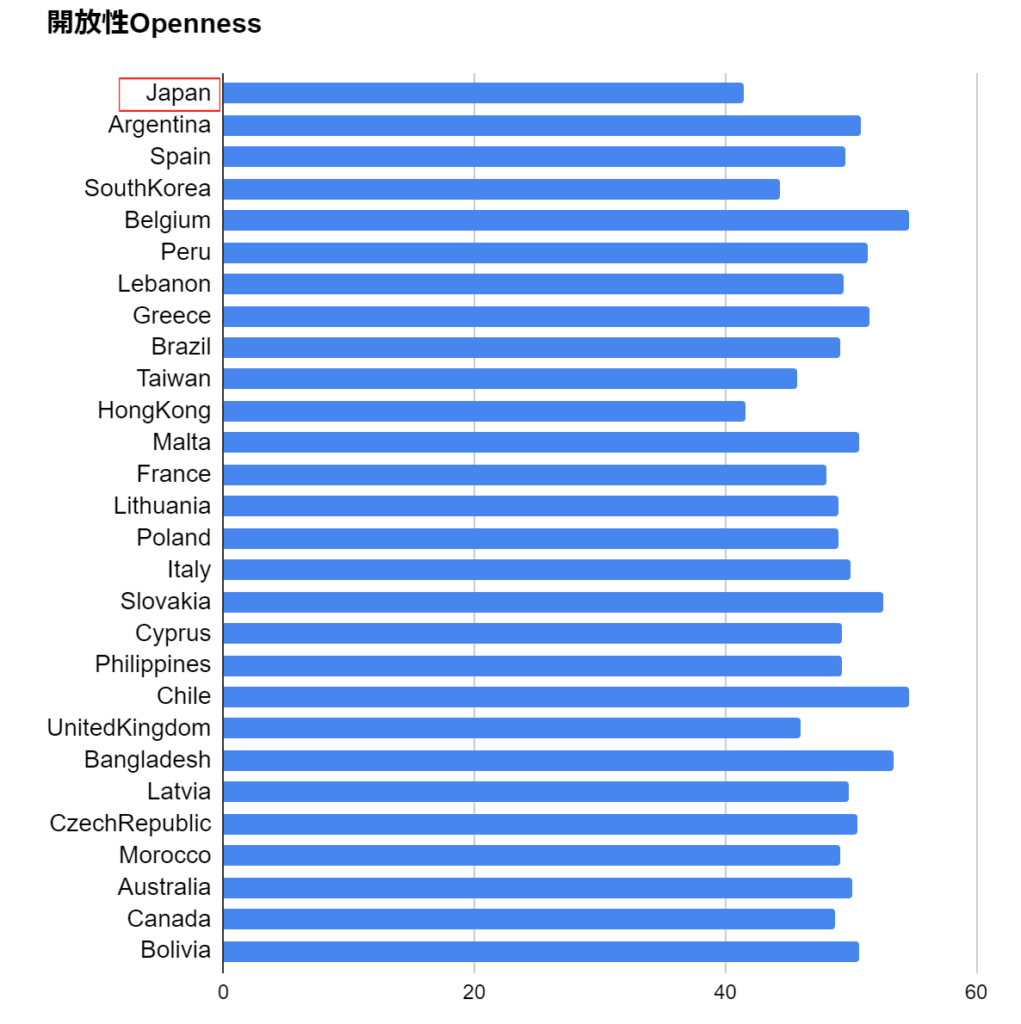

- 開放性の欠如:新しい経験やアイデアに対して開かれた態度が少なく、伝統を尊重する傾向があります。

次に、これらの性格特性が日本の日常生活や社会にどのような影響を与えているかを見ていきます。

日本の独特な性格プロファイルは、多くの社会的、文化的側面に影響を与えています。特に、集団主義的な社会構造と深いつながりがあります。

このような背景から、日本人の行動や対人関係において独特のパターンが見られるのです。

最後に、日本の性格特性は、独自の文化的背景と深く結びついており、これが国際的な文脈でどのように映るかを理解することは非常に重要です。

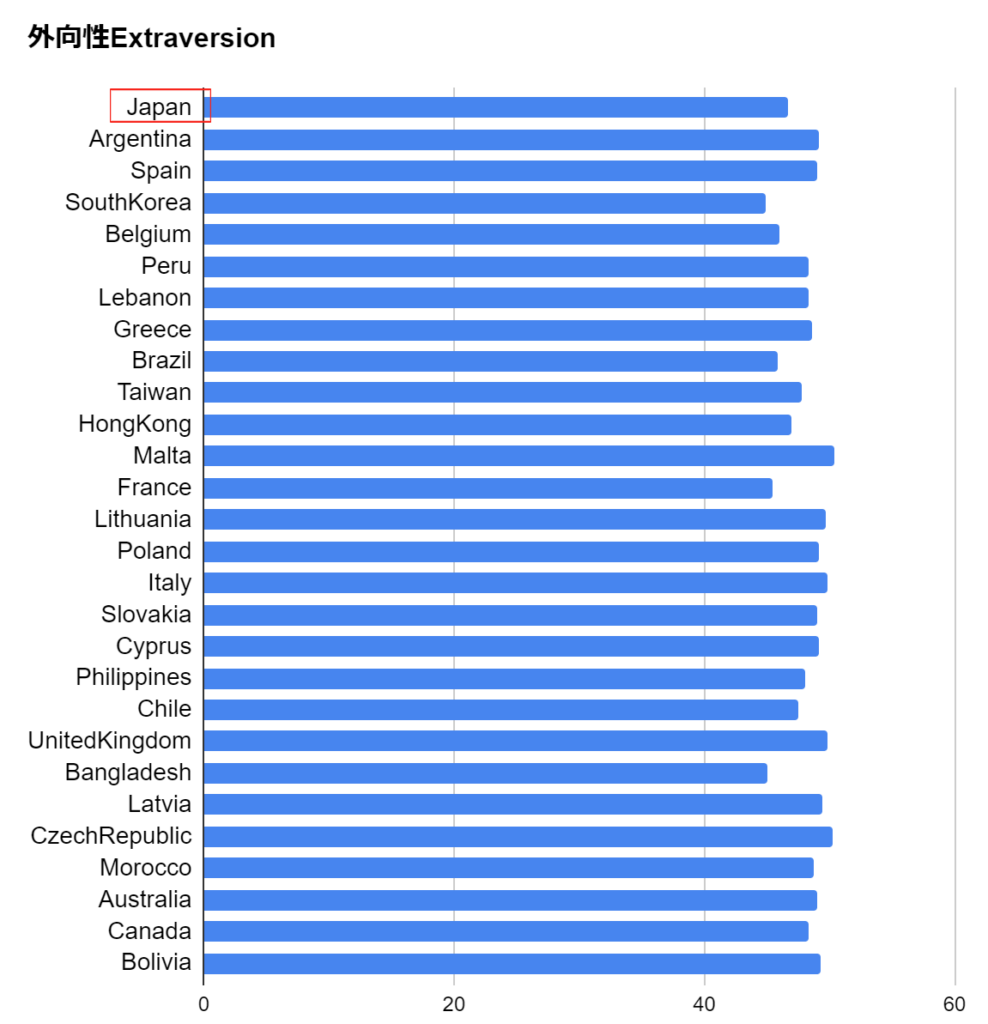

国際比較で浮かび上がる日本人の外向性

日本人の外向性は国際的に見ても顕著に低いとされています。

(こちらの論文から他の国も比較・確認できます。)

これは日本の社会文化が内向的な価値観を重んじるためです。具体的な側面を以下に挙げます。

- 社交性の欠如:多くの日本人は、公の場での自己表現を控えめにし、控え目な交流を好む傾向にあります。

- 活動的でないレジャー活動:日本人は静かな趣味や個人的な活動を楽しむことが多く、活発な社交活動に参加することは少ないです。

- 感情の抑制:日本文化では、感情のオープンな表現を控えることが美徳とされており、これが外向性のスコアに反映されています。

このように、日本人の外向性が低い理由には、文化的な背景が大きく影響しています。

また、これがどのように日本人の日常生活や職場での行動に影響を与えているかを考えることが重要です。

日本人の外向性が低いことは、国際比較で明らかになっています。

これが個人の行動や対人関係にどのような影響を与えているかを理解することが、文化的な適応や国際理解につながります。

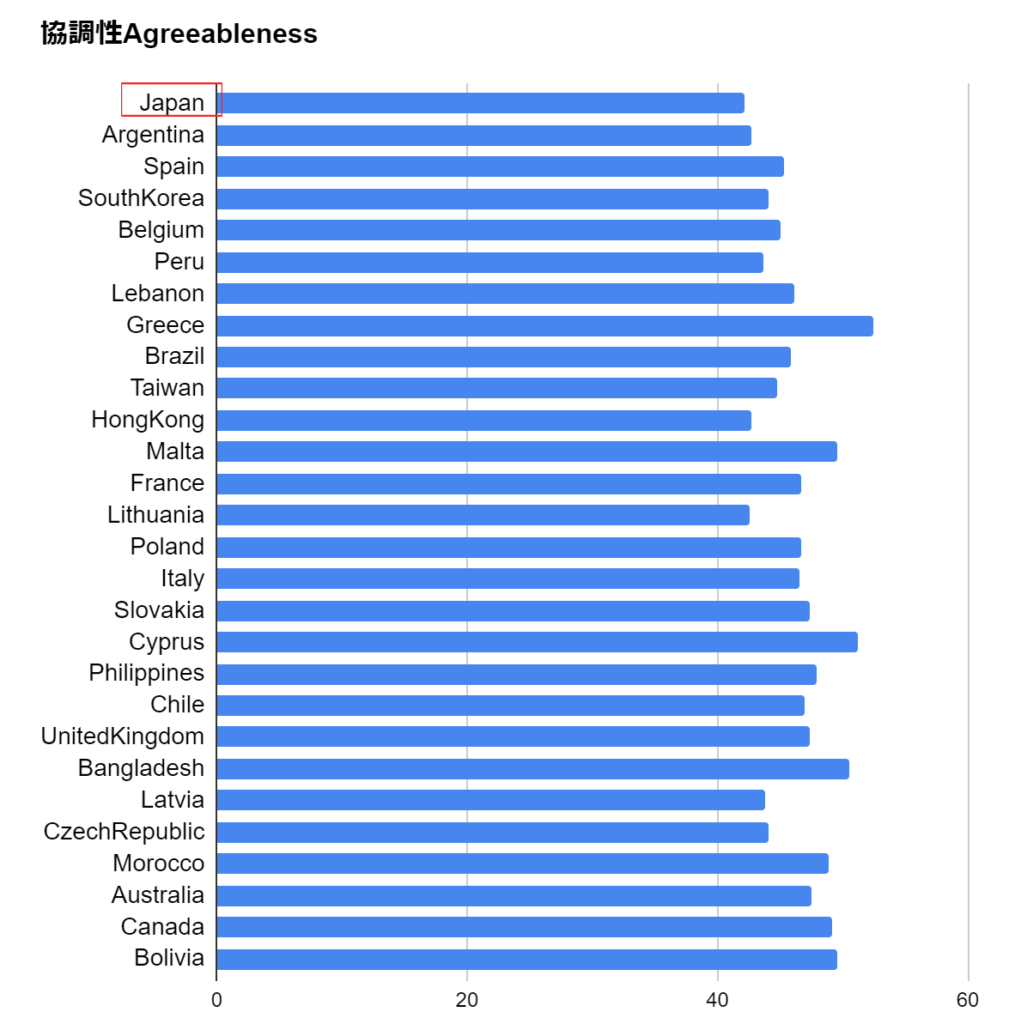

協調性が低い日本人の行動文化

日本人の協調性は国際比較で見ると意外にも低いです。

(こちらの論文から他の国も比較・確認できます。)

これには様々な社会的、文化的要因が影響しています。以下にその詳細を挙げます。

- 自己主張の抑制:日本では他人との調和を重んじるため、自己主張を抑える傾向があります。

- 非直接的なコミュニケーション:直接的な対立を避ける文化が、協調性が低いように見せています。

- 集団内の調和重視:個々の意見よりもグループ全体の和を尊重することが一般的です。

これらの特性は、日本人がいかにして他人と協調しながらも、個の主張を抑えるかを示しています。

この文化的背景が、日本の協調性の低さにつながっているのです。

日本における協調性の特性は、国際的なビジネスや異文化交流において理解されるべき重要な要素です。

これを踏まえることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

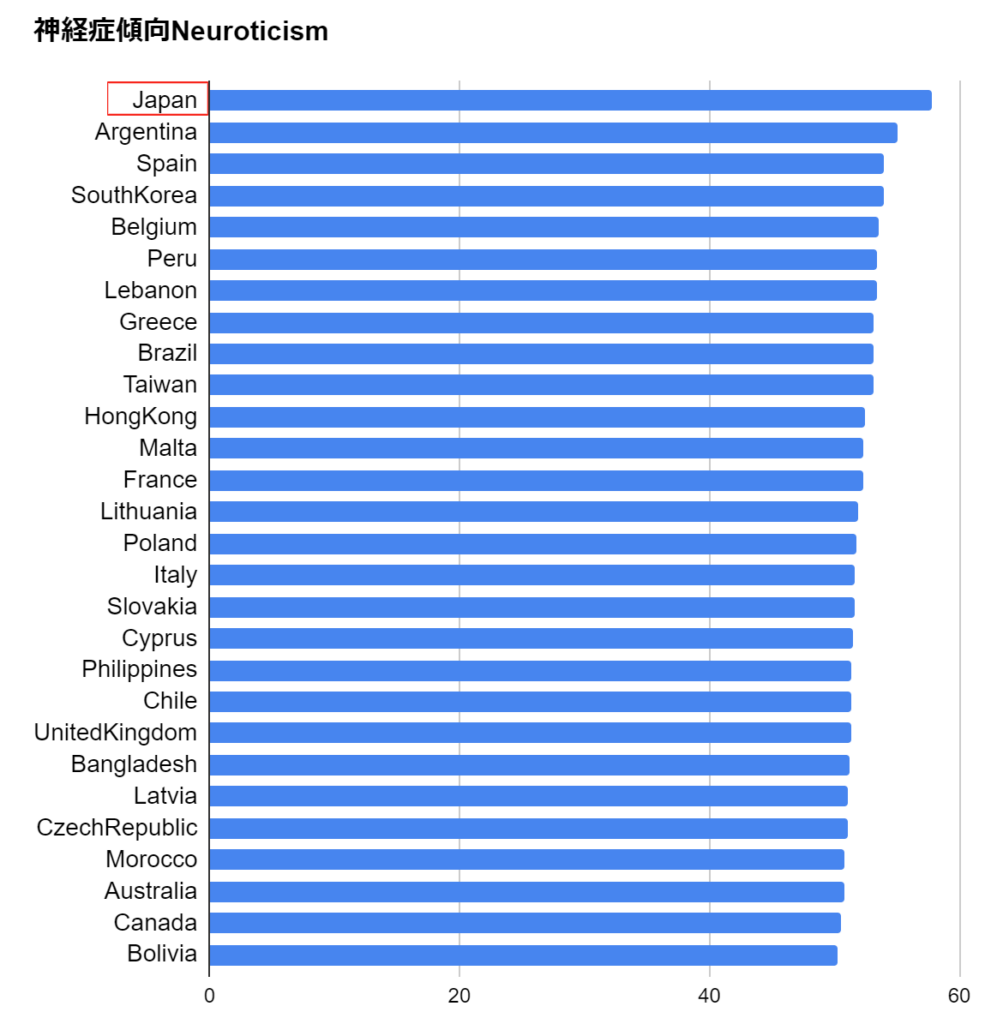

日本の神経症傾向と社会的影響

日本は神経症傾向で国際的に高いスコアを記録しています。

(こちらの論文から他の国も比較・確認できます。)

この高い神経症傾向が日本社会に与える影響は計り知れません。具体的な影響を以下に示します。

- 不安と心配の文化:日常生活における不安や心配が常に高く、これがストレス源となっています。

- 完璧主義:失敗を極端に恐れる傾向があり、これが仕事や学業でのプレッシャーにつながっています。

- 社会的遠慮:他人に迷惑をかけないようにという考え方が、過度の心配につながりやすいです。

これらの点から、日本人の神経症傾向は日々の行動や心理に深く影響しており、社会全体にも影響を及ぼしています。

このような心理的特性が、国際的なビジネスや社会活動においてどのように作用するかを理解することが重要です。

神経症傾向が高い日本社会は、不安とストレスが日常的に伴うことが多く、これが社会的な問題や個人の生活の質に大きく影響しています。

誠実性の評価:日本の意外な現実

日本人の誠実性は国際比較で意外にも低いとされています。これは一般的に持たれている「日本人は非常に誠実である」というイメージとは異なります。

(こちらの論文から他の国も比較・確認できます。)

以下にその理由を探ります。

- 形式主義:形だけを重んじる文化が、実際の誠実さとは異なる行動を促しています。

- 義務感の強さ:義務を果たすための行動が誠実さと混同されがることがあります。

- 過剰なサービス精神:顧客や他人に対する過剰なサービスも、本質的な誠実さとは異なる場合があります。

このように、日本文化の中で誠実性がどのように捉えられ、表現されるのかは複雑です。

これには、社会的期待や個人の価値観が大きく関わっています。

日本の誠実性の低さは、社会的な期待や文化的背景によるものです。

開放性の低さと日本の創造性

日本では開放性が低いにも関わらず、文化的な創造性は非常に高いとされています。

(こちらの論文から他の国も比較・確認できます。)

この矛盾するような現象を解析してみましょう。以下にその要因を詳述します。

- 伝統と革新のバランス:日本は長い歴史を持つ文化の中で、伝統的な要素を守りつつも新しいアイデアを取り入れることで、独自の創造性を発展させています。

- 技術と芸術の融合:科学技術の進展と伝統芸術の組み合わせが、独特の創造的産出を促しています。

- 集団的創造活動:個人ではなく集団でのアイデアの共有と発展が、新しいものへの開放性を補完しています。

このように、開放性が低いと評価される一方で、日本の文化は非常に豊かで創造的です。

その背後には、固有の社会構造と文化的価値観が存在します。

日本の創造性は、開放性の低さとは裏腹に、国内外で高く評価されています。

このユニークな文化的特性が、世界中の人々に新しい視点とインスピレーションを与えているのです。

日本人の性格:社会のなかでの外向性の役割

内向的な性格がもたらす社会的利点

日本人の内向的な性格は、多くの社会的利点をもたらしています。 この性格特性が日本の社会構造や文化にどのように影響しているかを見ていきましょう。主なポイントは以下の通りです。

- 深い人間関係の形成:内向的な人々は少数の深い人間関係を重視し、信頼と密接な絆を築きます。

- 集中力と熟考:内向性は、集中力が高く、熟考に時間をかける傾向にあります。これが質の高い仕事や創造的なアウトプットを生み出す要因となっています。

- 衝突の回避:対立を好まないため、社会的な摩擦が少なく、平和的なコミュニティを形成しやすいです。

内向的な性格は、これらの利点を通じて、日本の社会や文化にポジティブな影響を与えています。

内向性がもたらすこれらの特性は、効率的で和やかな社会環境の構築に寄与しているのです。

日本人の内向的な性格は、社会的な利点を多くもたらしています。これが集団やコミュニティの調和に貢献しています。

このような性格的特徴を理解することは、日本社会の深い理解に繋がります。

日本人の性格における「陰キャ」の存在感

日本では「陰キャ」という言葉がよく使われ、内向的な人々を指すことがあります。

このグループは日本社会の独特な文化的現象として注目されています。具体的な特徴は以下の通りです。

- 独自の趣味や興味:陰キャは特定の趣味や興味を深く掘り下げることが多く、その知識や専門性は尊重されることがあります。

- オンラインコミュニティでの活動:実社会での対人関係が苦手なため、オンラインでのコミュニケーションを好む傾向があります。

- 静かで落ち着いた環境を好む:騒がしい場所よりも静かな環境を好み、自分の時間を大切にする性質があります。

このような特性は、日本文化において独特のグループを形成しており、「陰キャ」としての存在感が確立されています。

社会的なステレオタイプや偏見に挑戦しながら、彼らは独自のアイデンティティを育んでいます。

「陰キャ」の存在は、日本社会の多様性を示す重要な部分であり、彼らが持つ独特の視点や能力が文化的な豊かさを増しています。

この理解を深めることで、より包括的な社会が築かれることでしょう。

社会的繋がりと外向性の関係性

日本では外向性が低いにもかかわらず、社会的繋がりは非常に重要視されています。

この矛盾するような現象について掘り下げてみましょう。日本社会における外向性の影響を以下の点で解説します。

- 集団主義の文化:日本は集団主義の文化が根強く、個人よりも集団が重視される傾向にあります。これにより、外向的な行動が促されることがあります。

- 形式的な関係の維持:表面上は積極的に関係を築くことが求められるが、深い個人的な関係まで進展することは少ないです。

- 公共の場での礼儀正しさ:公共の場では外向的な態度を示すことが礼儀とされ、社会的なスムーズな交流を保つための手段となっています。

これらの社会的習慣は、外向性の低い個性を持つ人々でも、集団に適応しやすくする構造を作り出しています。

外向性が低くても、日本の社会ではそれを補うための文化的なメカニズムが備わっているのです。

外向性が低い日本人でも、社会的な繋がりを保つための文化的な工夫が多く存在します。

これにより、集団としての調和が保たれ、社会全体の機能が維持されています。

日本人の性格:協調性と日本文化の矛盾

「空気を読む」文化の背後にある真実

日本では「空気を読む」ことが高く評価される文化的特徴ですが、これが必ずしも協調性の高さを意味するわけではありません。

日本の「空気を読む」文化について詳しく見ていきます。以下は、この文化が持つ複雑な側面です。

- 非言語的コミュニケーションの重視:言葉に頼らず、雰囲気や表情、態度から他者の意向を察する能力が重要視されます。

- 個々の意見よりも調和の尊重:個人の意見や感情を抑え、グループの和を乱さないように行動することが期待されます。

- 隠れたルールと期待:明文化されていない多くの社会的ルールや期待が存在し、これを理解し遵守することが求められます。

このような文化は、表面上の協調性を促進する一方で、内面的な意見の不一致やストレスを引き起こすこともあります。

実際の協調性とは異なり、形式的な調和が重視されるため、本音と建前の区別が必要です。

「空気を読む」文化は、日本の社会的な協調性を形成する重要な要素ですが、これには個人の意見が抑制される側面も含まれています。

このバランスを理解することは、日本の社会構造と文化的特性を深く理解する鍵となります。

日本人の性格における協調性の社会学的側面

日本の協調性は、表面的な調和と深い文化的根底に支えられています。

日本社会における協調性の社会学的側面を掘り下げてみましょう。主な特徴は以下の通りです。

- 社会的圧力と期待:協調性は、社会的な期待に応える形で発揮されることが多いです。これにより、個人がグループに適応する力が強まります。

- 教育と育成:学校教育をはじめとする育成過程で、協調性が重視されるため、幼少期からこの価値観が身に付けられます。

- 職場での調和:職場環境においても、協調性はスムーズな業務運営に必要不可欠な要素とされています。これにより、効率的なチームワークが促進されます。

これらの社会学的側面は、日本の協調性が単なる個人的な性質以上のものであることを示しています。

文化全体としてこの特性が育まれ、社会的な統合と機能の向上に寄与しています。

日本における協調性は、社会全体がスムーズに機能するための重要な要素です。

個人主義と協調性のバランス

日本の文化では、個人主義と協調性の間に独特のバランスが存在します。

このバランスの取り方を見ていきましょう。日本における個人主義と協調性の関係には以下のような特徴があります。

- 個人の自立と集団への帰属意識:日本人は個人の自立を重んじつつ、集団に対する強い帰属意識を持っています。これにより、個人の意見と集団の意向が調和されます。

- 独自性と調和の両立:創造的な活動やビジネスにおいて、独自のアイディアを出しながらも、それが集団の利益に合致するよう努める傾向があります。

- 社会的な役割と個人的な選択:社会的な役割を果たしながらも、個人的な選択と自由を大切にする文化が根付いています。

このように、日本では個人主義と協調性が融合し、独特の社会文化が形成されています。

これにより、個人は自己実現を追求しつつ、社会全体の調和も保たれることが期待されます。

この複雑なバランスを理解することで、日本の文化的な特性と社会的な動きがより明確になります。

日本人の性格:神経症傾向と日本人の心理

不安が支配する日本社会の心理学

日本社会では、高い神経症傾向が不安を生み出す大きな要因となっています。

この心理的特性が日本の社会構造にどのように作用しているかを考察します。主な影響は以下の通りです。

- リスク回避と慎重な行動:不安が高いため、リスクを避け、慎重に行動する傾向があります。これにより、安全で予測可能な環境が好まれます。

- ストレス対応の社会システム:ストレスが多い社会において、それに対応するための社会システムや支援が整っています。例えば、カウンセリングサービスの普及などです。

- 公共の場の秩序:不安を抑えるために、公共の場ではルールやマナーが厳格に守られることが多いです。

このように、神経症傾向が高いことは、日本社会における多くの行動や規範に影響を与えています。

不安を基本とした心理学が、社会全体の性質を形成しているのです。

日本社会の不安が支配する心理学は、個人の行動や社会の構造に深く影響を及ぼしています。

日本人の性格=神経症傾向がもたらす職場での影響

日本の職場において、神経症傾向が高いことは、多くの具体的な影響を及ぼしています。

職場でのこの心理的特性がどのような影響を持つか、具体例を挙げて解説します。以下にその影響を示します。

- 過剰なストレスとプレッシャー:不安感が強いため、過剰なストレスやプレッシャーを感じることが多いです。これにより、仕事の効率が低下することもあります。

- 完璧主義と過労:仕事に対する完璧主義の追求が過労を引き起こすことがあります。細部にわたるこだわりがストレスを増大させる原因となることも。

- 対人関係の緊張:不安により、他人との対人関係においても緊張が生じやすく、コミュニケーションの問題が発生することがあります。

これらの影響は、職場の生産性や従業員の満足度に直接的な影響を与えています。

神経症傾向が職場での行動や関係構築にどのように作用するかを理解することは、より健全な職場環境の構築に役立ちます。

神経症傾向の高い日本の職場では、これらの心理的特性を理解し、適切な支援と対策を講じることが重要です。

これにより、従業員の健康と職場の効率を向上させることが可能となります。

ストレスと神経症傾向の相関関係

日本における神経症傾向とストレスの相関関係は、深刻な社会問題を引き起こしています。

神経症傾向が高いことがどのようにしてストレスを増大させ、それが社会にどのような影響を与えているのかを見ていきましょう。

主要な点を以下にまとめます。

- 心理的な不安とストレスの増加:不安が強いため、日常生活の小さな出来事でも大きなストレスを感じることがあります。これが精神的な健康問題を引き起こすことも。

- ストレス対処能力の低下:継続的なストレスは、ストレスに対処する能力を低下させる可能性があります。これにより、さらにストレスを感じやすくなるという悪循環に陥ることがあります。

- 社会的な問題の発生:集団内でのストレスが高まることで、職場や学校などでの摩擦や衝突が発生しやすくなります。

このように、神経症傾向とストレスは相互に影響し合い、多くの社会的、個人的問題を引き起こす原因となっています。

この相関関係を理解し、適切な対策を講じることが、より健康で安定した社会を築くためには不可欠です。

神経症傾向とストレスの相関関係は、個人の健康だけでなく、社会全体の調和にも大きく影響しています。

この問題に対する理解と対策は、今後の日本社会にとって重要な課題です。

日本人の性格:最後のまとめ

これまでの議論を通じて、日本人の性格特性がどのように独特であり、それが社会や文化にどのように影響を与えているかを見てきました。

- 内向性:日本人は比較的内向的で、静かで控えめな行動を好む傾向があります。

- 協調性の低さ:外見上は協調的に見えるかもしれませんが、実際は個々の意見を抑えることが多いです。

- 高い神経症傾向:日本人は不安を感じやすく、これが日常生活におけるストレスにつながっています。

- 誠実性の誤解:誠実と見られがちですが、それはしばしば外部からの期待に応えようとするプレッシャーから来ています。

- 開放性の欠如:新しい経験やアイデアに対して開かれた態度が少なく、伝統を重んじる傾向にあります。

日本の性格特性を理解することは、異なる文化的背景を持つ人々とのより良いコミュニケーションと理解の橋渡しに役立ちます。

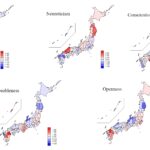

さらに日本の県民性も研究がありますのでご覧ください。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。