「IQの性差」について、あなたは何を知っていますか?

「男の子は空間認識が得意」「女の子は言語能力が高い」など、いろいろな言い伝えを聞いたことがあるかもしれません。でも、それって本当なのでしょうか?

最近発表された「知能における性差の行き詰まり:WISCバッテリーに関するメタ分析」という研究が、この問いに対する新しい答えを提供しています。

この研究では、世界中の79件の研究から集められた4万6千人以上の子どものデータを分析しました。その結果、男女の知能には驚くべき事実が隠されていたのです。

全体的な知能に大きな差はないものの、特定の認知能力では興味深い違いが見つかりました。男子が優れている能力、女子が優れている能力、そしてほとんど差のない能力があります。

この記事では、最新の科学研究からわかった「IQの性差」の真実に迫ります。あなたの思い込みを覆すかもしれない発見の数々を、わかりやすく解説していきましょう。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次

「IQの性差」に関する最新研究の全貌

知能における男女差はあるのか?長年の議論

男女の知能に違いがあるかは昔から議論されてきました。

多くの人が「男子は数学が得意」「女子は言語が得意」と思い込んでいます。

でも、これは本当なのでしょうか?

科学者たちはこの問いに長年取り組んできました。

一方では生物学的な違いを重視する研究者がいます。

他方では環境や文化の影響を強調する研究者もいます。

昔の研究では男子の方が全体的な知能が高いという結果もありました。

しかし、そのような研究は方法に問題があることがわかってきました。

例えば:

- 偏ったサンプル選び

- 時代による価値観の違い

- 測定道具(テスト)の偏り

近年では、より科学的な手法で男女差を調べる研究が増えています。

そして、単純に「どちらが賢い」という問いではなく、得意な分野の違いに注目するようになりました。

この長い議論に終止符を打つためには、大規模で信頼性の高い研究が必要だったのです。

IQの性差に関する大規模メタ分析から見えてきた真実

最新の研究で男女の知能差の実態が明らかになりました。

この研究は「メタ分析」という手法を使っています。

メタ分析とは多くの研究結果をまとめて分析する方法です。

今回の研究では79件もの先行研究を集めました。

そして約4万6千人もの子どもたちのデータを分析しました。

これは知能の性差に関する過去最大規模の調査です。

調査対象は6歳から16歳の子どもたちです。

研究者たちは複数の国のデータを集めました。

その結果、全体的な知能には大きな差がないとわかりました。

詳しく見ると:

- 全体的な知能指数(IQ)の差はわずか1.4点

- 新しいテストではさらに差が小さくなる(0.8点)

- 一部の認知能力では差がある

また、過去のテストと現代のテストでは結果に違いがありました。

昔のテストでは差が大きく出る傾向がありました。

現代のテストでは男女差が小さくなっています。

つまり、大規模なデータから見ると、男女の知能差はあっても非常に小さいことがわかりました。

WISCとは?子どもの知能を測定する重要なテスト

WISCは世界で最も使われている子ども用知能検査です。

WISC(ウィスク)は「ウェクスラー児童知能検査」の略称です。

このテストは子どもの知能を多角的に測定します。

1949年に最初のバージョンが作られました。

その後、何度も改良されて現在は第5版まで進化しています。

WISCの特徴は知能を一つの数値だけでなく、様々な角度から測ることです。

例えば以下のような能力を測定します:

- 言語理解力

- 視覚空間認識力

- 流動的推理力(新しい問題を解決する力)

- 作業記憶(情報を一時的に保持する力)

- 処理速度(情報を素早く処理する力)

このテストは学校や病院、心理クリニックなどで広く使われています。

また、世界中の多くの国で翻訳・標準化されています。

日本でも「WISC-IV」や「WISC-V」が使われています。

そのため、国や文化を超えた比較も可能なのです。

WISCは単なるテストではなく、子どもの認知能力を多面的に理解するための貴重な道具なのです。

IQの性差でなぜWISCのデータが重要なのか

WISCのデータは信頼性が高く、男女差の真の姿を映し出します。

WISCは専門家によって厳密に作られたテストです。

そのため、測定の精度が非常に高いのです。

また、何十年も研究され続けてきた歴史があります。

WISCはただの学力テストとは違います。

生まれつきの認知能力をより正確に測定します。

さらに、WISCには以下のような利点があります:

- 世界中で使われている(国際比較が可能)

- 年代ごとの変化を追える

- 様々な認知能力を測定できる

- 大規模な標準化データがある

教育環境の影響を受けにくいという特徴もあります。

そのため「本来の能力差」を見るのに適しています。

また、時代とともにテスト自体も進化しています。

古いバージョンと新しいバージョンを比較できます。

このように、WISCのデータは知能の男女差を研究する上で最も価値ある情報源の一つなのです。

IQの性差の研究方法:79件の研究、4万人以上のデータを分析

この研究は膨大なデータを精密に分析しています。

研究者たちは3つの主要データベースを検索しました。

その結果、1,036件の研究候補を見つけました。

そこから厳しい基準で選び抜いた79件を分析しました。

対象となったのは46,605人(男子23,404人、女子23,201人)です。

分析では統計的手法「メタ分析」を使いました。

メタ分析は複数の研究結果を統合する方法です。

研究の対象地域は以下のように多岐にわたります:

- 西洋諸国(67件)

- アフリカ(3件)

- 東アジア(3件)

- 東ヨーロッパ(2件)

- 中東(2件)

- 南アメリカ(2件)

WISCの各バージョンも含まれています:

- WISC(11件)

- WISC-R(31件)

- WISC-III(15件)

- WISC-IV(21件)

- WISC-V(1件)

研究期間は1961年から2019年までと幅広いです。

この大規模で多様なデータセットにより、結果の信頼性が非常に高まっています。

「IQの性差」の基本的な発見と結論

全体的なIQの性差に大きな男女差はない

男女の知能に大きな差はないというのが最大の発見です。

全検査IQ(FSIQ)では男子がわずかに高いスコアでした。

しかし、その差はたったの1.4点しかありません。

IQの平均が100点で標準偏差が15点だと考えると、1.4点は非常に小さな差です。

言い換えれば、男女の知能差はほぼないと言えます。

さらに、この小さな差も最新のテストではさらに縮まっています。

新しいWISCバージョンでの差はわずか0.8点です。

この結果から以下のことがわかります:

- 男女間の能力差は極めて小さい

- 実用的な意味はほとんどない

- 個人差の方がはるかに大きい

「男子は賢い」「女子は賢くない」といった古い考えは科学的には支持されません。

また、流動性知能(新しい問題を解く力)にも大きな差はありませんでした。

これは重要な発見です。

なぜなら流動性知能は「生まれつきの知能」に最も近いと考えられているからです。

結論として、男女間の全体的な知能差は、実生活では全く意味のないレベルだということです。

IQの性差は年々小さくなっている

時代とともに男女の知能差は縮まり続けています。

昔のテスト(WISC・WISC-R)では男女差が大きめでした。

しかし、新しいテスト(WISC-III・IV・V)では差が小さくなっています。

これは非常に興味深い発見です。

なぜこのような変化が起きているのでしょうか。

理由としては以下のことが考えられます:

- 教育機会の均等化

- 性別役割の変化

- テスト自体の進化(偏りの減少)

- 社会の価値観の変化

特に教育の変化は大きな影響を与えています。

昔は男子と女子で受ける教育が異なることがありました。

しかし現代では、多くの国で教育機会の平等が進んでいます。

また、テスト作成者も性差に敏感になっています。

初期の知能検査では男子に有利にしたり、女子に不利にするということがあったようですが、最近では性別によって有利・不利がないようにテストが改良されました。

そして、社会全体の意識も変わってきています。

「女子は数学が苦手」といった固定観念が少なくなってきました。

このように、男女の知能差は社会の変化とともに小さくなっていることがわかります。

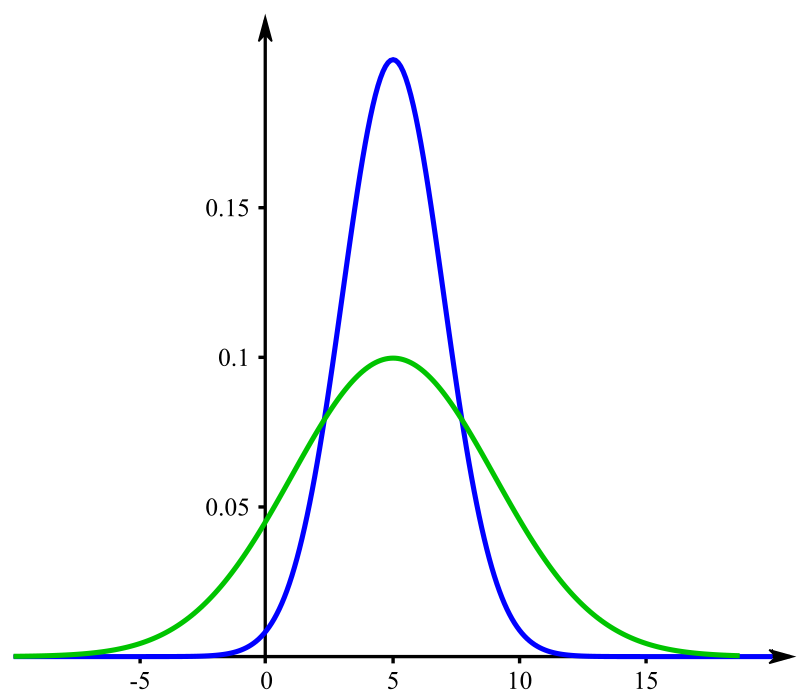

男子は分布が広く、女子は分布が狭い傾向

男女の違いは平均よりも分布の広がり方にあります。

男子は得点のばらつきが大きい傾向があります。

一方、女子は得点が中央に集まりやすいです。

これを「分散仮説(Variability hypothesis)」といいます。

簡単に言うと、男子には非常に高得点と非常に低得点の人が多いのです。

女子は平均的な得点の人が多いという特徴があります。

この傾向は多くの研究で確認されています:

- 男子は分布の両端(最高・最低)に多い

- 女子は中間にまとまる傾向がある

- この傾向は様々な能力テストで見られる

例えば、最高得点層(上位1%など)では男子の方が多いです。

同時に、最低得点層でも男子の方が多くなります。

これが「男子は数学ができる」といった印象につながっているかもしれません。

実際には、平均はほぼ同じでも、トップ層に男子が目立つのです。

この分布の違いは生物学的要因の影響を受けている可能性もあります。

しかし、環境要因も大きく影響しているでしょう。

男女の知能差を考える際は、平均だけでなく分布の違いも考慮することが重要です。

※例としてのグラフ。女性が青、男性が緑。

最新のテストほど性差が小さくなる理由

新しいテストでは性差が小さくなっています。

その理由はテスト自体の進化にあります。

古いWISCと新しいWISCには大きな違いがあります。

初期のWISCは1949年に作られました。

当時は今と比べて社会の価値観が大きく異なっていました。

新しいバージョンでは以下の点が改良されています:

- 性別による偏りの少ない問題選定

- 多様な認知能力の測定

- 文化的偏りの減少

- 科学的理論に基づく設計

特にWISC-IV(2003年)以降は大きく変わりました。

新しい認知心理学の理論に基づいて設計されています。

また、テスト開発の過程でも変化がありました。

現代では「テストの公平性」が重視されています。

その結果、最近は男女どちらかに有利になる問題は除外されるのです。

さらに、テストの標準化過程も厳密になっています。

大規模なサンプルを使って慎重に検証されます。

その結果、最新のテストでは本来の能力がより正確に測定できるようになりました。

これらの進化によって、新しいテストでは人為的な性差が排除され、真の差だけが測定されるようになったのです。

環境と生物学:性差の原因を考える

知能の性差は環境と生物学の両方が影響しています。

研究者たちは性差の原因について様々な説を唱えています。

生物学的要因としては以下が考えられます:

- 脳の構造の違い

- ホルモンの影響

- 遺伝的要因

一方、環境的要因としては次のものがあります:

- 教育の違い

- 社会的期待

- 文化的ステレオタイプ

- 役割モデルの存在

実際には、これらが複雑に絡み合っています。

生物学的な違いがあったとしても、環境によって大きく変わります。

例えば、「女子は数学が苦手」と言われ続けると、実際に苦手意識が生まれます。

これを「ステレオタイプ脅威」と呼びます。

また、脳の発達には環境が大きく影響します。

使わない能力は発達しにくいのです。

研究結果からは、生物学的要因よりも環境要因の方が大きいと考えられています。

なぜなら、時代とともに性差が小さくなっているからです。

もし生物学的な違いが主因なら、時代による変化は小さいはずです。

結論として、知能の性差を理解するには、生物と環境の相互作用を考える必要があります。

「IQの性差」で男子が得意な認知能力

IQの性差:「視覚処理能力」空間認識は男子が優位

視覚処理能力は男子が得意な分野です。

視覚処理能力とは空間を理解し操作する力のことです。

研究では男子が女子より高いスコアを示しました。

その差はIQに換算すると約3.1点です。

これは全体的な知能差(1.4点)より大きいです。

視覚処理能力には以下のような力が含まれます:

- 物の形や位置関係を理解する

- 頭の中で図形を回転させる

- 部分から全体を組み立てる

- 視覚情報を正確に記憶する

この能力は日常生活の様々な場面で使われます。

例えば、地図を読んだり道を見つけたりする時に役立ちます。

また、レゴや家具の組み立てにも必要な能力です。

理科や数学の一部(幾何学など)でも重要です。

この性差は世界中の多くの文化で見られます。

そのため、生物学的な要因も関係していると考えられています。

ただし、環境の影響も大きいでしょう。

男の子は空間的な遊び(ブロックなど)を奨励されることが多いです。

視覚処理能力の性差は確かに存在しますが、あくまで平均的な傾向であり、個人差の方が大きいことを忘れてはいけません。

IQの性差:ブロックデザインテストの男女差

ブロックデザインテストでは男子が高得点を取る傾向があります。

ブロックデザインテストは視覚処理能力を測る代表的な課題です。

参加者は赤と白の模様のついた立方体を使います。

見本の図案と同じになるように、立方体を並べます。

このテストでは男子が女子より平均的に高得点でした。

その差はIQに換算すると約3点です。

このテストの特徴は以下の通りです:

- 時間制限がある

- 難しくなるほど得点が高い

- 視覚と運動の協調が必要

- パターンを分析する力が試される

興味深いことに、この性差は時代が変わっても一貫しています。

古いWISCでも新しいWISCでも差が見られます。

他の多くのテストでは性差が縮まっているのに、これは例外です。

この結果から、空間認識能力の性差は根強いものと考えられます。

ブロックデザインは以下の能力と関連しています:

- 全体と部分の関係を理解する力

- 視覚情報を分析する力

- 手先の器用さ

- 問題解決戦略

このテストの性差は、将来の職業選択にも影響する可能性があります。

建築や工学など、空間認識を必要とする分野では男性が多い傾向があります。

ただし、これはあくまで平均的な傾向であり、多くの女性もこの分野で優れた能力を発揮しています。

IQの性差:結晶性知能の一部で男子が優位

結晶性知能の一部のテストでは男子が高得点です。

結晶性知能とは、学習や経験で得た知識や技能のことです。

全般的な結晶性知能では、男子がわずかに優位でした。

その差はIQに換算すると約2点です。

これは小さな差ですが、統計的には意味のある差です。

結晶性知能を測るテストには以下のようなものがあります:

- 語彙力テスト

- 一般常識テスト

- 類似点を見つけるテスト

- 理解力テスト

男子が特に高得点だったのは「知識」のサブテストでした。

このテストは幅広い一般知識を問うものです。

例えば「太陽系で一番大きな惑星は?」といった質問です。

なぜ男子がこのテストで高得点なのかは明確ではありません。

可能性としては以下が考えられます:

- 男子の方が特定の知識を重視する傾向

- 社会的期待の違い

- 興味関心の差異

ただし、この差も新しいバージョンのWISCでは小さくなっています。

現代では、教育や情報へのアクセスの差が減少しているためでしょう。

結晶性知能の差は、純粋な能力差というより、社会環境の影響が大きいと考えられています。

IQの性差:知識問題での男子の強み

「知識」サブテストでは男子が最も高い得点を示しました。

このテストでは男子と女子の差が最も顕著でした。

その差はIQに換算すると約4点です。

知識テストは幅広い分野の事実的情報を問います。

例えば、歴史、科学、文学、地理などの知識です。

このテストで測られるのは以下のような能力です:

- 情報を長期的に記憶する力

- 学校や生活で得た知識

- 一般常識

- 好奇心や学習意欲

なぜ男子がこのテストで優位なのでしょうか。

研究者たちは以下のような理由を考えています:

- 男子の方が特定の事実に関心を持つ傾向

- 社会が男子に期待する知識の種類

- 女子と男子の遊びや趣味の違い

興味深いことに、このテストは新しいWISCでは重要性が下がっています。

WISC-Vでは「知識」は補助的なテストになりました。

メインのIQ計算には使われなくなりました。

これは、このタイプの知識が現代では「純粋な知能」を測るのに適切でないと考えられているためです。

実際の生活では、知識を覚えるよりも、情報を見つけて使う能力の方が重要になっています。

知識テストの性差は、知能そのものよりも、社会文化的な影響を強く受けていると考えられています。

これらの能力が役立つ実生活の場面

男子が得意な能力は特定の分野で役立ちます。

視覚処理能力や空間認識力は様々な場面で使われます。

例えば、以下のような活動で有利に働きます:

- 地図を読む、道を見つける

- 物を組み立てる(家具、模型など)

- 幾何学や立体図形の理解

- スポーツ(ボールゲームなど)

- 美術(特に立体作品)

また、結晶性知能や知識力は以下の場面で役立ちます:

- クイズやテストなどの知識勝負

- 歴史や科学の学習

- 日常会話での話題提供

- 問題解決(過去の知識を応用)

これらの能力は特定の職業でも重要です。

視覚処理能力が必要な職業:

- 建築家、エンジニア

- パイロット、ドライバー

- 外科医、歯科医

- デザイナー、彫刻家

知識力が重要な職業:

- 研究者、教師

- ジャーナリスト

- コンサルタント

- クイズ番組出演者

ただし、こうした性差はあくまで平均的な傾向です。

個人差は性差よりもはるかに大きいことを忘れてはいけません。

また、これらの能力は訓練によって向上します。

つまり、苦手でも練習次第で誰でも伸ばすことができるのです。

「IQの性差」で女子が得意な認知能力

IQの性差:「処理速度」女子の顕著な強み

処理速度は女子が明らかに優れている分野です。

処理速度とは情報を素早く正確に処理する能力です。

研究では女子が男子よりかなり高いスコアでした。

その差はIQに換算すると約5.5点もあります。

これは全体的な知能差(1.4点)よりずっと大きいです。

処理速度テストでは以下のような能力が測られます:

- 素早く情報を見分ける

- 単純な課題を迅速に遂行する

- 集中力を維持する

- 正確さと速さのバランスをとる

この女子の優位性は世界中のあらゆる研究で一貫しています。

また、時代が変わっても同じ傾向が見られます。

古いWISCでも新しいWISCでも差があります。

ただし、新しいテストでは差が少し小さくなっています。

処理速度の高さは学校での学習に大きく役立ちます。

時間制限のあるテストや宿題で有利です。

また、メモを取る、板書を写すといった作業も得意になります。

この性差の原因は完全には解明されていませんが、脳の発達速度の違いや、女子の方が細かい作業に集中しやすいという要因が考えられています。

IQの性差:符号化テストでの女子の優位性

符号化テストでは女子が圧倒的に高得点です。

符号化テスト(コーディング)は処理速度を測るテストです。

数字や記号と別の記号を対応させる課題です。

このテストでは女子が男子を大きく上回りました。

その差はIQに換算すると約6点もあります。

これは全てのWISCサブテストの中で最大の性差です。

符号化テストの特徴は以下の通りです:

- 時間制限がある(通常2分間)

- 単純だが素早さが求められる

- 集中力の持続が必要

- 視覚と運動の協調が重要

この性差は非常に安定しています。

79件の研究すべてで女子の優位性が報告されています。

日本を含む世界中のあらゆる国で同じ傾向が見られます。

この能力の高さは学校生活で大きなメリットになります。

例えば以下のような場面で役立ちます:

- ノートを取る

- テスト時間内に問題を解き終える

- 宿題を素早く終わらせる

- 指示に素早く従う

符号化テストの性差はWISCの全バージョンで一貫して見られます。

このことから、処理速度の性差は生物学的な基盤もある可能性が考えられています。

IQの性差:短期記憶の男女差はほとんどない

短期記憶では男女の差はほとんどありません。

短期記憶(作業記憶)は情報を一時的に保持する能力です。

研究では女子がわずかに高いスコアでした。

しかし、その差は統計的に有意ではありませんでした。

IQに換算するとわずか0.6点の差です。

短期記憶を測るテストには以下のようなものがあります:

- 数唱(数字を聞いて復唱する)

- 語音整列(文字や数字を並べ替える)

これらのテストでは以下の能力が必要です:

- 情報を一時的に記憶する

- 情報を操作する

- 注意を維持する

- 干渉を抑制する

女子が数唱テストでわずかに優位でした。

しかし、語音整列では差がありませんでした。

短期記憶は学習や日常生活で非常に重要です。

例えば、指示を覚える、計算する、文章を理解するなど多くの場面で使われます。

この能力に性差がほとんどないことは興味深い発見です。

なぜなら、言語処理では女子が優れているという研究もあるからです。

短期記憶は脳の前頭前野に関連しています。

この部分の発達には男女差がほとんどない可能性があります。

結論として、短期記憶は男女がほぼ同等に持っている認知能力だと言えます。

言語能力と男女差の複雑な関係

言語能力の男女差はテストによって結果が異なります。

一般に女子は読み書きや言語テストで優れているとされています。

しかし、WISCの言語性テストでは意外な結果が出ました。

全体的な言語性指標では男子がわずかに高得点でした。

ただし、その差は小さく、IQに換算すると約2点です。

これは複雑な結果です。なぜなら:

- 学校の読解テストでは女子が優位

- 語彙テストでは男子がわずかに優位

- 言語の流暢さでは女子が優位

- 言語理解では差が小さい

この矛盾した結果には理由があります。

WISCの言語テストは「スピード」を重視していません。

一方、学校の読み書きテストは速さも重要です。

また、WISCの言語テストは「知識」の要素も含みます。

知識テストでは男子が高得点の傾向があります。

言語能力の性差は複雑で一概には言えません。

能力の種類や測定方法によって結果が変わります。

また、社会的期待や教育環境の影響も大きいでしょう。

言語能力は様々な要素が組み合わさった複雑な能力であり、単純に「どちらが優れている」とは言えないのです。

これらの能力が役立つ実生活の場面

女子が得意な能力は多くの場面で役立ちます。

特に処理速度の高さは日常生活で大きな強みになります。

学校では以下のような場面で有利に働きます:

- 試験時間内に問題を解き終える

- 板書をすばやく正確に写す

- 宿題を効率よく終わらせる

- 指示に素早く対応する

職場でも処理速度は重要です。

例えば以下のような仕事で活かせます:

- データ入力

- 事務作業

- 文書作成

- 校正作業

また、短期記憶力も多くの場面で役立ちます。

電話番号を一時的に覚えたり、買い物リストを頭に入れたりする時に使います。

細かい作業を正確に行う職業でも女子の能力は有利です。

例えば、精密機器の組み立てや検査などの仕事です。

さらに、女子は言語の流暢さでも優れていることが多いです。

これは接客業やコミュニケーションが重要な仕事で役立ちます。

女子の認知的強みを理解することで、それを活かした学習や仕事の選択ができるようになります。

「IQの性差」の研究から学べる教育への応用

男女の強みを活かした学習アプローチ

男女の認知の違いを理解すると効果的な学習法がわかります。

それぞれの強みを活かすことが重要です。

男子が得意な視覚空間能力を活かすには:

- 図や図表を使った説明

- 立体モデルの活用

- 空間的なイメージを使った記憶法

- 実験や体験型の学習

女子が得意な処理速度を活かすには:

- メモを取りながらの学習

- 繰り返しの練習

- 時間を区切った学習セッション

- リストやチェックシートの活用

これらの方法は男女どちらにも役立ちます。

重要なのは、一人ひとりの得意な学習スタイルを見つけることです。

また、教室では多様な学習方法を取り入れるべきです。

視覚的な説明と言語的な説明の両方を使うと良いでしょう。

さらに、男女混合のグループ学習も効果的です。

お互いの強みを補い合うことができます。

ただし、「男子だから」「女子だから」と決めつけるのは避けるべきです。

あくまで平均的な傾向であり、個人差の方が大きいことを忘れないでください。

弱点を補強するための具体的な方法

苦手な能力も訓練で伸ばすことができます。

男子の処理速度を向上させる方法:

- タイピング練習

- フラッシュカードの活用

- 時間制限のある短い課題

- 集中力を高める瞑想

女子の視覚空間能力を向上させる方法:

- ブロック遊びやパズル

- 地図を使ったナビゲーション練習

- 図形問題に取り組む

- 3Dソフトや立体工作

短期記憶力を鍛える方法(男女共通):

- 記憶ゲーム

- 暗唱練習

- チャンク化(情報のかたまり化)

- イメージ化テクニック

ただし、弱点を補強する際には以下の点に注意しましょう:

- 少しずつ難易度を上げる

- 成功体験を積み重ねる

- 得意な方法を活用する

- 楽しく続けられる工夫をする

苦手意識が強いと能力の発揮が妨げられます。

このステレオタイプ脅威を減らすことも重要です。

例えば「女子は数学が苦手」という思い込みが、実際の成績を下げることがあります。

親や教師は無意識のバイアスに気をつける必要があります。

弱点強化は重要ですが、まずは強みを伸ばすことから始めるのが効果的な学習戦略です。

教師や親が知っておくべき子どもの認知特性

子どもの認知特性を理解すると効果的な支援ができます。

以下のポイントを知っておくと役立ちます:

全体的な知能に大きな性差はない:

- 男女の能力に対する期待を同等にする

- 「得意・不得意」を性別で決めつけない

- 個人差を尊重する

特定の能力には平均的な違いがある:

- 男子は視覚空間処理が得意な傾向

- 女子は処理速度が得意な傾向

- どちらの強みも大切にする

子どもの発達には個人差がある:

- 発達の速さは個人によって異なる

- 苦手な分野も練習で伸びる

- 強みを伸ばしながら弱みを補う

無意識のバイアスに注意する:

- 男女に対する異なる期待

- 異なる褒め方や叱り方

- 異なる学習機会の提供

実際の指導では以下が重要です:

- 多様な学習方法の提供

- 個々の学習スタイルの尊重

- 強みを活かした学習の推奨

- 自己効力感の育成

認知特性を理解することで、一人ひとりに合った効果的な支援が可能になります。

性差を意識しすぎない教育の重要性

性差より個人差を重視する教育が大切です。

研究結果から明らかなのは、性差は存在しても小さいということです。

個人差の方がはるかに大きいのです。

性差を意識しすぎることの問題点:

- ステレオタイプが強化される

- 可能性が制限される

- 個性が尊重されない

- 不必要なプレッシャーがかかる

男女別の教育よりも重要なのは:

- 一人ひとりの強みと弱みの把握

- 多様な学習スタイルの提供

- 好奇心と挑戦を促す環境

- 自己肯定感の育成

例えば「女子は数学が苦手」と言われると:

- 女子自身が数学を避けるようになる

- 教師が女子に低い期待を持つ

- 親が数学より他の科目を勧める

このような「期待効果」が実際の差を作り出すことがあります。

理想的な教育環境とは:

- 性別に関わらず全ての科目に挑戦できる

- 個々の興味関心が尊重される

- 多様な才能が評価される

- 失敗しても再挑戦できる

性差に敏感になりすぎず、子ども一人ひとりを見ることが最も重要な教育のあり方です。

個人差は性差よりも大きいという事実

科学的に見ると、個人差は性差をはるかに上回ります。

研究結果は明確です。

男女間の平均的な差よりも、同性内での差の方が大きいのです。

この事実を示す証拠:

- 男女の知能分布は大部分が重なっている

- 全体的なIQの差はわずか1.4点

- どの認知能力でも男女の分布は大きく重なる

- 同じ性別内での差は10倍以上大きい

例えば視覚空間能力:

- 平均で男子が3点ほど高い

- しかし多くの女子が平均的な男子より高得点

- 最も高得点の女子は最も高得点の男子と同等

処理速度も同様:

- 平均で女子が5.5点ほど高い

- しかし多くの男子が平均的な女子より高得点

- 個人のばらつきの方が大きい

この研究の最も重要なメッセージは:

- 「男子だから」「女子だから」で判断しない

- 個人の能力と興味を尊重する

- 性別のステレオタイプを避ける

- 全ての子どもに多様な機会を提供する

科学的証拠は明らかです。

子どもの可能性を性別で制限するのではなく、一人ひとりの才能を伸ばす教育が最も効果的なのです。

最後にIQの性差のまとめ

「IQの性差」についての最新研究が明らかにしたことをまとめると、男女の知能差は思われているほど大きくないということです。全体的な知能(IQ)では、男子がわずか1.4点高いだけで、新しいテストではその差はさらに小さくなっています。

男女には得意分野の違いがあります。男子は視覚空間処理(ブロックを組み立てるなど)、女子は処理速度(素早く正確に作業する能力)が得意な傾向があります。ただし、これはあくまで平均的な傾向であり、個人差の方がはるかに大きいのです。

重要なのは、「男子だから」「女子だから」と決めつけないこと。同じ性別の中での違いは、男女間の違いより10倍以上大きいのです。

また、時代とともに性差は小さくなっています。これは教育の平等化や社会の変化によるものでしょう。

一人ひとりの強みを伸ばし、苦手な部分は訓練で補うことが大切です。性別のステレオタイプにとらわれず、すべての子どもの可能性を広げる教育が理想的なのです。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。