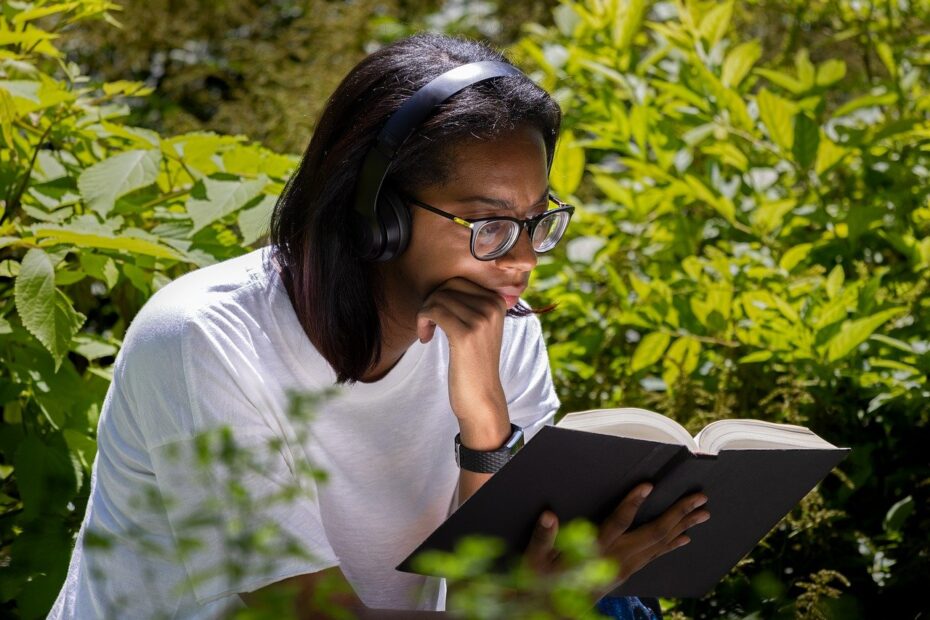

知能IQは私たちの人生に大きな影響を与える重要な要素です。

頭の良さって生まれつきなの?それとも努力次第?多くの人がこんな疑問を持っています。実は科学的な研究によると、知能IQの約8割は遺伝で決まるとされているんです。でも、それって人生の成功を左右するほど重要なことなのでしょうか?

実は知能IQは学力だけでなく、収入、健康、寿命、さらには性格にまで関係していることがわかっています。

この記事では、知能IQにまつわる様々な研究結果をわかりやすく解説していきます。「頭の良さ」の正体から、それが私たちの人生にどう影響するのか、そして自分の強みを最大限に活かす方法まで、最新の科学的知見をもとにお伝えします。

知能IQについて知ることは、自分自身の可能性を理解する第一歩。あなたの人生設計にきっと役立つヒントが見つかるはずです。

今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。

※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次

知能IQの基本と人生への影響

知能IQとは何か?その測定方法と意味

知能IQは人の思考能力を数値化したものです。

一般的に平均は100点とされています。 知能IQテストでは問題解決力や論理的思考を測ります。

このテストは世界中で広く使われています。 知能IQが高いと複雑な情報を素早く理解できます。

また、物事の関連性を見抜く力にも優れています。

知能IQテストには主に次のような種類があります:

- ウェクスラー式:言語理解や作業記憶などを測定

- レーヴン漸進的行列:図形の規則性を見つける能力を測定

- スタンフォード・ビネー式:子どもの発達段階に合わせた測定

ただし、知能IQテストには批判的な意見もあります。

人間の能力は数値だけでは測れないという考えです。

さらに、文化的背景によって結果に差が出ることもあります。

それでも、知能IQは学習能力や将来の成功を予測する上で役立ちます。

知能IQが高いからといって必ずしも幸せになるわけではありません。

大切なのは、自分の強みを活かして生きることです。

知能IQは能力の一側面に過ぎませんが、思考の特徴を知る手がかりとして価値があります。

自分の特性を理解することで、より効果的な学習法や仕事の選択ができるようになるでしょう。

知能IQと学力の高い相関関係

知能IQと学校の成績には強い関連性があります。 多くの研究がこの事実を裏付けています。

高い知能IQを持つ子どもは学習が早い傾向にあります。

特に数学や理科などの論理的科目で差が出やすいです。

これは情報処理能力の違いによるものです。 知能IQが高いと新しい概念を素早く理解できます。

この関連性は次のような形で現れます:

- 学習スピードの違い

- 複雑な問題への対応力

- 抽象的な概念の理解度

- 自己学習能力の高さ

しかしながら、学力は知能IQだけで決まるものではありません。例えば学習意欲も重要な要素となります。 どれだけ頭が良くても、やる気がなければ成績は上がりません。

一方で、学校の教え方が知能IQに合っていない場合もあります。

画一的な教育は様々な思考タイプに対応できていません。 個人の特性に合わせた教育が理想的です。

知能IQと学力の関係を理解することで、効果的な学習方法を選べるようになります。

自分の認知特性を活かした勉強法を見つければ、より効率的に学力を伸ばせるでしょう。

知能IQは本当に遺伝で決まるのか?生まれの影響は8割

知能IQの約8割は遺伝的要因で決まるとされています。 これは双子研究から明らかになった事実です。

一卵性双生児は知能IQが非常に似ている傾向があります。たとえ別々の環境で育っても類似点が多いのです。

ただし、環境の影響も決して小さくはありません。 幼少期の栄養状態は脳の発達に大きく関わります。 また、教育の質も知能IQに影響することがあります。

一方、「フリン効果」という現象も知られています。 これは世代を追うごとに知能IQが上昇する現象です。

短期間での変化は遺伝では説明できません。 教育環境の改善が主な要因と考えられています。

知能IQは遺伝の影響が大きいものの、環境によって伸ばせる余地もあります。自分の特性を理解した上で、能力を最大限に発揮できる環境を整えることが大切です。

知能IQが高い人の思考パターンの特徴

高知能IQ者には特徴的な思考パターンがあります。 彼らは情報を効率的に処理する能力に優れています。 抽象的な概念を具体例と結びつけるのが得意です。

また、複数の視点から問題を検討できます。 さらに、物事の本質を素早く見抜く力があります。 このような思考の特徴は日常生活でも現れます。

高知能IQ者によく見られる思考の特徴は以下の通りです:

- パターン認識能力の高さ

- 論理的一貫性への強いこだわり

- 複雑な情報の整理能力

- 創造的な問題解決アプローチ

- 知的好奇心の強さ

ところが、こうした思考パターンが逆に困難を生むこともあります。 周囲との考え方のずれに悩むことがあるのです。 また、過度に複雑に考えすぎる傾向もあります。

シンプルな解決策を見落としがちになります。 完璧主義に陥りやすいという特徴もあります。 これが行動の妨げになることもあるのです。

高知能IQ者の思考パターンを理解することで、自分の強みと弱みを把握できます。その特性を活かしながら、バランスの取れた思考法を身につけることが日常生活や仕事での成功につながるでしょう。

知能IQが人生の成功にどう影響するのか

知能IQは人生の様々な面での成功と関連しています。 学業成績はその最たる例です。 職業選択の幅も知能IQと関係しています。

高度な専門職には高い知能IQが求められがちです。 収入面でも知能IQの影響が見られます。 統計的には知能IQが高いほど平均年収も高くなります。

知能IQが影響する人生の分野には次のようなものがあります:

- 教育達成度(最終学歴など)

- 職業的地位と安定性

- 経済的成功(収入や資産形成)

- 健康状態と平均寿命

- 社会的適応能力

ただし、知能IQ以外の要素も成功には不可欠です。 人間関係を構築する能力も重要です。 また、感情をコントロールする力も必要です。

人生においては、知能IQを活かす環境選びが重要です。 自分の強みを発揮できる場所を見つけましょう。

自分の能力を理解した上で、バランスの取れた人生設計をすることが、真の成功への道となるでしょう。

知能IQと社会経済的成功の関係

知能IQが高いほど収入が増える傾向

まず知能IQと収入には明確な相関関係があります。

特に複雑な判断が求められる職業でこの傾向が強まります。 情報処理能力の高さが仕事の質に直結するためです。

知能IQが収入に影響する理由はいくつかあります:

- 高度な技術習得の速さ

- 複雑な問題解決能力

- 戦略的思考力

- 効率的な意思決定

- 変化への適応能力

しかしながら、知能IQ以外の要素も収入に大きく影響します。 社会的スキルも重要な要素です。 また、勤労意欲や粘り強さも欠かせません。

また、職業によっては知能IQの影響が小さい場合もあります。 芸術やスポーツなどの分野はその一例です。

知能IQと収入の関係を理解することで、自分の強みを活かせる職業選択ができます。ただし、収入だけが人生の成功指標ではないことも忘れないようにしましょう。

知能IQと貧困問題の関係性

知能IQと貧困には複雑な関係があります。 統計的には低知能IQ層で貧困率が高い傾向があります。 これには様々な要因が絡み合っています。

高収入の仕事には高い知能IQが求められがちです。 また、金銭管理能力も関係しています。 将来を見据えた計画が立てられるかどうかも重要です。

知能IQと貧困の関係にはいくつかの側面があります:

- 教育達成度の差

- 職業選択の幅の違い

- 意思決定の質の違い

- 情報へのアクセスと理解力の差

- 世代間の貧困連鎖

しかし、これは個人の責任だけの問題ではありません。 社会構造的な要因も大きく影響しています。 教育機会の不平等は深刻な問題です。

低所得家庭の子どもは質の高い教育を受けにくいのです。 これが能力発揮の機会を奪っています。 また、社会的支援の不足も貧困を固定化させます。

一方で、貧困自体が知能IQに影響することもあります。 栄養不足は脳の発達に悪影響を及ぼします。 また、慢性的なストレスも認知機能を低下させます。

安定した環境で育つことが知的発達には重要です。 これは「環境による知能IQの抑制」と呼ばれています。

知能IQと貧困の関係を理解することで、より効果的な社会支援策を考えることができます。誰もが自分の潜在能力を発揮できる社会を目指すことが大切です。

知能IQと貯金習慣の意外な関係

知能IQと貯金能力は必ずしも一致しないことがわかっています。 高い知能IQを持つ人でも浪費家はたくさんいます。 逆に、平均的な知能IQでも貯金上手な人もいます。

これは知能IQとお金の管理能力が別物だからです。 収入と貯蓄は異なる能力に左右されるのです。 この点は多くの人が誤解している部分です。

知能IQと貯金習慣の関係には次のような特徴があります:

- 知能IQは収入と相関するが貯蓄率とは相関が弱い

- 衝動制御能力が貯金に大きく影響する

- 先延ばし傾向と浪費には関連がある

- 長期的視点と計画性が貯蓄の鍵となる

- 金銭教育の有無が貯金習慣を左右する

実は貯金上手な人には共通する特徴があります。 それは自己制御能力の高さです。 欲しいものをすぐに買わない我慢強さがあります。

また、将来を見据えた計画性も持ち合わせています。 さらに、お金に対する健全な価値観を持っています。 これらは知能IQとは別の能力なのです。

知能IQは収入獲得に有利に働きますが、貯金は別の能力に左右されます。自己制御力や計画性を意識的に高めることで、知能IQに関わらず賢い貯蓄習慣を身につけることができるでしょう。

知能IQと健康・寿命の不思議な関係

知能IQが高い人ほど長生きする理由

高い知能IQを持つ人は平均寿命が長い傾向があります。 研究によれば、知能IQが高いほど死亡リスクが下がります。 この関係は様々な要因で説明できます。

高知能IQ者は健康情報を正しく理解します。 また、予防医療の重要性も認識しています。 長期的な視点で健康管理ができるのです。

知能IQと長寿の関連にはいくつかの理由があります:

- 健康的な生活習慣の選択

- 医療情報の適切な理解と活用

- ストレス管理能力の高さ

- 危険回避行動(喫煙や過度の飲酒を避けるなど)

- 社会経済的地位の高さによる良質な医療へのアクセス

また、高知能IQ者は病気の初期症状に敏感な傾向があります。 体の変化に気づきやすいのです。 それにより早期治療につながることが多いです。

知能IQと長寿の関係を理解することで、健康への意識を高められます。情報を適切に理解し、長期的な視点で健康管理をすることが、知能IQに関わらず長寿につながる鍵となるでしょう。

知能IQと健康的な生活習慣の関連性

高い知能IQを持つ人ほど健康的な生活習慣を持つ傾向があります。 これには様々な理由が考えられます。 まず、健康情報を正しく理解できることが挙げられます。

また、行動の長期的影響を予測する能力も関係しています。 自己管理能力の高さも重要な要素です。 計画的に健康管理ができる人が多いのです。

知能IQと健康行動の関連は次のような形で現れます:

- 禁煙率の高さ

- 適度な飲酒習慣

- バランスの取れた食生活

- 定期的な運動習慣

- 予防医療(検診など)の活用

知能IQと健康習慣の関係を理解することで、自分の健康管理の改善点が見えてきます。

健康情報を適切に理解し、長期的視点で生活習慣を整えることが、寿命と生活の質を高める鍵となるでしょう。

知能IQと病気のリスク:アレルギーや喘息との関係

知能IQがとても高い場合はアレルギーや喘息のリスクが高いことが研究で示されています。 これは一見すると矛盾しているように思えます。 しかし、免疫系と神経系には深い関連があるのです。

高知能IQと免疫系疾患の関連性はいくつかの側面があります:

- 脳と免疫系の発達の関連性

- 神経伝達物質の過敏性

- 炎症反応の活発さ

- 環境への反応性の高さ

- 衛生仮説(過度に清潔な環境での育ち)

特に、アレルギー性疾患との関連が強く見られます。 花粉症や食物アレルギーなどが代表例です。 また、自己免疫疾患のリスクも若干高い傾向があります。

知能IQとアレルギー・喘息の関連を理解することで、自分の健康リスクを把握できます。

早期の対策と適切な治療によって、これらの疾患とうまく付き合っていくことが大切です。

高知能IQ者が経験しやすいうつ病や不安障害

高知能IQ者はうつ病や不安障害のリスクが高い傾向があります。 これには様々な要因が関係しています。 まず、世界の複雑さをより深く理解してしまうことが挙げられます。

物事の多面性を見すぎることでストレスを感じやすいのです。 また、完璧主義の傾向も精神的負担となります。 高い基準を自分に課しすぎる傾向があるからです。

高知能IQ者の精神疾患リスクには以下の特徴があります:

- 過度な内省と自己分析

- 社会的孤立感(考え方の違いによる)

- 感覚過敏による刺激の過剰さ

- 不確実性への過剰な意識

- 現実社会とのギャップによる不満

特に「ギフテッド」と呼ばれる非常に高い知能IQ(130以上)の人々は、独特の生きづらさを抱えることがあります。 周囲と会話が噛み合わないと感じることが多いです。

高知能IQ者の精神疾患リスクを理解することで、早期の対策が可能になります。自分の考え方の傾向を知り、適切なストレス管理法を身につけることが大切です。

知能IQと健康情報の理解度の関係

知能IQが高いほど健康情報を正確に理解できる傾向があります。 これは「ヘルスリテラシー」と呼ばれる能力に関係しています。

ヘルスリテラシーとは健康情報を理解・活用する力です。 医療情報は専門用語が多く複雑です。 そのため、理解には一定の知的能力が必要となります。 適切な判断のためには正確な理解が欠かせません。

知能IQとヘルスリテラシーの関係には次のような側面があります:

- 医学用語の理解しやすさ

- 統計データの解釈能力

- 健康情報の信頼性評価

- 治療選択肢の比較検討能力

- 予防医療の重要性理解

高いヘルスリテラシーは健康状態に大きく影響します。適切な医療を選択できる可能性が高まります。 また、生活習慣病の予防にも役立ちます。 医師の指示も正確に理解できます。

薬の服用方法も間違いなく守りやすくなります。 これにより治療効果も高まりやすいのです。 重篤な副作用のリスクも減少します。

一方で、健康情報の氾濫も問題となっています。 インターネット上には不正確な情報も多く存在します。 高知能IQ者はこうした情報の質を見極める力があります。

知能IQと健康情報理解の関係を知ることで、自分に合った情報収集法が見えてきます。複雑な情報も段階的に理解し、日常生活に取り入れることが健康維持の鍵となるでしょう。

知能IQと性格・社会性の興味深い関連

知能IQと開放性の強い相関関係

まず知能IQと開放性には強い相関関係があります。 開放性とは新しい経験や考え方に対する柔軟さのことです。 高知能IQ者は知的好奇心が旺盛な傾向があります。

知の分野への探究心も強いことが多いです。 また、従来の考え方にとらわれない傾向があります。 抽象的な思考を好む特徴も見られます。

知能IQと開放性の関連には次のような特徴があります:

- 芸術や文化への深い関心

- 複雑な考え方を楽しむ傾向

- 多様な視点から物事を検討する習慣

- 想像力の豊かさ

- 変化や新奇性への適応力

実は開放性と知能IQには相互作用があります。 知的好奇心が脳の活性化につながるのです。 新しい経験が神経回路を刺激します。 それにより認知能力が強化される可能性があります。

生涯学習の姿勢が脳の健康維持にも役立ちます。 これは「使うほど鋭くなる」という脳の特性です。

知能IQと開放性の関係を理解することで、自分の知的成長を促進できます。好奇心を育て、多様な経験を積極的に取り入れることが、認知能力の向上につながるでしょう。

知能IQと情動性の関係:高IQ者の不安感情の低さ

高知能IQ者の情動性には複雑な特徴があります。 情動性とは感情の変動性や安定性を表す性格特性の一つです。 高知能IQテストでは情動性が低い状態で好成績を収めます。

つまり、ストレスや不安が少ない時にIQが高く測定されるのです。 一方で、高知能IQ者特有の感情特性も存在します。 これは「Overexcitability(過興奮性)」と呼ばれています。

知能IQと情動性の関係には以下のような特徴があります:

- 感情の言語化能力の高さ

- 感覚過敏による強い感情反応

- 感情と行動を分離する能力

- 自己感情の客観的分析力

- 状況に応じた感情表現の調整能力

こうした特性は日常生活に様々な影響を与えます。 感情コントロールが得意な一面がある反面、感覚過敏に悩む人も多いです。 音や光、触感などに強く反応してしまうケースがあります。 また、感情の深さや複雑さに圧倒されることもあります。 職場では冷静さを保てることが評価される一方、 感受性の強さゆえに疲れやすい面もあるのです。

このように高知能IQ者の情動性は一概に「低い」とは言えません。 むしろ、感情の強さと、それをコントロールする力の両方を持っています。 この二面性を理解することが、高知能IQ者の心理を知る鍵となります。 自己理解を深めることで、感情特性を強みに変えられるでしょう。

知能IQと情動性の関係を理解することで、自分の感情パターンの特徴が見えてきます。感覚過敏や過興奮性も含めた感情特性を認識し、適切に付き合うことが、充実した人生を送る鍵となるでしょう。

知能IQとダークトライアドの相関関係

ダークトライアドの性格特性と知能IQの関係について、多くの研究が行われています。

その結果、サイコパシー・マキャヴェリアニズム・ナルシシズムの3つとIQには、ほとんど強い関係はないことがわかっています。

ただし、サイコパシーの中でも「衝動的でルールを破るタイプ」は、やや知能が低い傾向があるとされます。

これは、衝動をコントロールする力や先を見通す力が弱いためです。

しかし、この関係は因果関係ではなく相関関係にすぎません。

つまり、ダークな性格だから知能が低い、あるいはその逆というわけではないのです。

また、育ってきた環境や経験も強く影響します。

たとえば、家庭環境が不安定だったり、十分な教育を受けられなかった場合、社会的スキルが育ちにくくなることがあります。

知能だけで人の性格や行動を決めつけることはできません。

だからこそ、IQと性格の関係を正しく理解し、偏見をなくすことが大切です。

知能IQと犯罪率の相関関係

低知能IQ層では犯罪率が高まる傾向が研究で示されています。 これは様々な要因が複雑に絡み合った結果です。 知能IQが低いと衝動制御が苦手な場合があります。

また、行動の結果を予測する力も弱いことがあります。 さらに、社会規範の理解も不十分な場合があります。 これらが犯罪行為につながりやすくなるのです。

知能IQと犯罪の関連にはいくつかの側面があります:

- 衝動制御能力の差

- 代替手段の発想力の違い

- リスク計算能力の差

- 社会的ルールの理解度

- 共感性の発達差

ただし、この関係は因果関係ではなく相関関係です。 低知能IQが直接的に犯罪を引き起こすわけではありません。 社会経済的要因も大きく影響しています。

教育機会の不足は犯罪リスクを高めます。 また、貧困環境も犯罪の背景になりがちです。 さらに、適切な支援の欠如も問題となります。

知能IQと犯罪の関係を理解することで、より効果的な予防策が見えてきます。教育支援や社会的包摂を進めることが、犯罪率低下のために重要な取り組みとなるでしょう。

知能IQと差別意識の関連性の研究結果

知能IQが低いほど差別的態度が強まる傾向が研究で示されています。 これには認知的な要因が関係しています。 複雑な社会問題を単純化して捉えがちになるためです。

また、異なる文化や価値観への理解力も関係します。 さらに、不確実性への耐性の低さも影響しています。 単純な「味方か敵か」の二分法で考えやすくなるのです。

知能IQと差別意識の関連には次のような特徴があります:

- ステレオタイプへの依存度の違い

- 複雑な社会問題の理解力の差

- 多様性への寛容度の違い

- 情報の批判的分析能力の差

- 自己の信念を検証する姿勢の有無

高知能IQ者は多面的に物事を捉える傾向があります。 個人差を認識する能力が高いのです。 また、情報源の信頼性も批判的に評価します。

知能IQと差別意識の関係を理解することで、より効果的な教育アプローチが見えてきます。批判的思考力や多様性への理解を育むことが、差別のない社会づくりにつながるでしょう。

知能IQにまつわる社会的課題と向き合い方

知能IQと宗教観の関係性

高知能IQ層ほど宗教的信仰を持たない傾向が研究で示されています。 これには様々な要因が関係しています。 高知能IQ者は科学的思考を重視する傾向があります。

また、批判的思考能力も高い場合が多いです。 さらに、権威に対する懐疑的態度も特徴的です。 これらが伝統的な宗教観と相反することがあるのです。

知能IQと宗教観の関連には次のような特徴があります:

- 科学的証拠への重視度の違い

- 不確実性への許容度の差

- 伝統や権威への態度の違い

- 形而上学的概念への興味の差

- コミュニティ帰属意識の重要度

一方で、知能IQが宗教心の有無を直接決めるわけではありません。 文化的背景も大きく影響しています。 また、家族環境も重要な要素です。

また、高度な宗教哲学に強い関心を持つ高知能IQ者も多くいます。 形而上学的な問いへの探究心が強いのです。 「科学では答えられない問い」への関心が高いこともあります。

伝統的な宗教から離れても、独自の世界観を構築します。 これも一種のスピリチュアルな探求と言えるでしょう。

知能IQと宗教観の関係を理解することで、多様な信念体系への理解が深まります。知性と信仰は必ずしも対立するものではなく、異なる次元での人間の営みとして捉えることが大切です。

知能IQの男女差:最新研究が示す性別による得意分野

知能IQの平均値に大きな男女差はないことが研究で示されています。 しかし、得意分野には傾向の違いが見られます。

知能IQの男女差には次のような特徴があります:

- 全体平均値はほぼ同等

- 処理速度は女性が優位

- 空間認識能力は男性が優位

これらの差は統計的な傾向に過ぎません。 個人差の方が性別差よりもはるかに大きいのです。 優れた空間認識能力を持つ女性も多くいます。

同様に、言語能力に長けた男性も数多くいます。 あくまでも「平均的な傾向」であることを忘れないでください。 特定の個人に当てはめるべきではありません。

また、社会的環境の影響も無視できません。 ジェンダーステレオタイプが能力発揮を妨げることがあります。 「女の子は数学が苦手」という偏見は実力発揮を阻害します。 期待効果によって実際の成績に影響することもあります。 教育環境の平等化で差は縮小する傾向にあります。

知能IQの性差を理解することで、個々の能力を適切に伸ばす教育が可能になります。性別ではなく個性に注目し、それぞれの強みを活かす環境づくりが重要です。

知能IQが高すぎるリーダーと組織の関係

知能IQが極めて高いリーダーは組織運営で苦労することがあります。 これには意外な理由があります。 高すぎる知能IQは部下との意思疎通を難しくします。

リーダーにとって最適な知能IQは「やや高い程度」とされています。 研究では約120前後が組織運営に適しているとの報告があります。 それ以上高いと部下との知的ギャップが問題になるのです。

知能IQが高すぎるリーダーが直面する課題には次のようなものがあります:

- コミュニケーションの複雑化

- 部下の理解度の見誤り

- 過度に高度な戦略立案

- 「当たり前」の認識のずれ

- 忍耐力の低下(物事が遅く感じる)

高知能IQのリーダーは物事を素早く理解します。 そのため、他者の思考速度に合わせるのが難しいのです。 また、自分には簡単な概念が他者には難しいと気づきにくいです。

知能IQとリーダーシップの関係を理解することで、効果的な組織運営が可能になります。知的能力だけでなく、人間関係構築能力も重視するバランスの取れたリーダーシップが理想的です。

努力vs知能IQ:グリットの価値と限界

知能IQはグリット(やり抜く力)よりも成功予測力が高い傾向があります。

知能IQがグリットよりも決定的に重要な分野には次のようなものがあります:

- 理論物理学や数学などの抽象的学問

- 複雑なシステム設計

- 高度な問題解決が求められる職業

- 瞬時の判断力が必要な場面

- 新しい概念の理解と創造

もちろん、努力の価値を否定するものではありません。 同程度の知能IQであれば、努力する人の方が成功します。

しかし、知能IQの差が大きい場合は努力だけでは埋められないのです。 これは不公平に思えるかもしれませんが現実です。

効率的な学習法を知っていても、理解できない壁があります。 そのため、自分の適性に合った分野選びが重要になります。

最後に

知能IQは人生の様々な側面に影響する重要な要素ですが、それだけで全てが決まるわけではありません。

この記事では、知能IQが学力や収入、健康や寿命、さらには性格特性にまで関連していることを見てきました。遺伝の影響が大きい一方で、努力や環境によって伸ばせる部分もあることがわかりました。

大切なのは、自分の強みと弱みを理解し、それを活かす環境や方法を見つけること。知能IQが高くても低くても、自分に合った道を見つければ、充実した人生を送ることができます。

知能IQは人生の可能性を広げる一つの道具だと考えましょう。それをどう使いこなすかは、あなた次第です。自分の特性を理解し、最大限に活かすことが、真の成功への近道となるでしょう。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999

株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。